博士後期課程の高嶋です。

この度、幹細胞臨床試験の参加者によるソーシャルメディア投稿に関する論文が、Regenerative Therapy誌(オンライン/オープンアクセス)で公開されました。

Takashima K, Minari J, Chan S, Muto K. Hope for the best, but prepare for the worst: Social media posted by participants in stem cell clinical trials. Regen Ther. 2023;24:294-297. Published 2023 Aug 9. doi:10.1016/j.reth.2023.07.009

この論文では、幹細胞臨床試験に参加された方が、研究への参加経験についてソーシャルメディアに投稿することの影響について検討し、暫定的な推奨事項をまとめています。

臨床試験に関するソーシャルメディアの活用は、研究プロジェクトの経過や研究結果の普及、試験参加者の募集、医学研究に関する情報の提供などにおいて、様々な利点が報告されています。一方で、ソーシャルメディアを通じて臨床試験の参加基準に適合しないにも関わらず参加を可能とするような情報交換に用いられるケースが報告されていることや、まだ安全性や有効性が証明されていない治療法を、意図せずに最先端治療として広告するの役割を担う可能性への懸念などが指摘されています。

この論文では、幹細胞臨床試験の研究参加者がソーシャルメディアを使用する場合に、投稿の意図とは異なる影響を与える可能性として、①科学的妥当性に与える影響、②過度の期待を高める可能性、そして③研究の機密性に関する懸念について検討しました。その上で、研究者側からアプローチできることとして、1)研究参加候補者とのインフォームド・コンセントのプロセスで、ソーシャルメディアへの投稿に起因する影響について説明を行う、2)研究参加者がソーシャルメディアへの投稿を希望する背景にある問題に着目して、その問題への対応を試みる、3)ソーシャルメディアの価値ある利用や、意図しない悪影響を防ぐ方法について研究参加経験者とともに検討する、4)特定の規制や制度に関する誤解を避けるために、その規制や制度に関する正確な情報を提供するという、暫定的な推奨事項をまとめました。

7月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

◆日時: 2023年7月12日(水)13:30~16:00ごろ

(1報告につき、報告30min+指定発言5min+

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

****************

◆報告1

報告者:高嶋 佳代(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻博士後

タイトル:患者対象の革新的First in human試験における倫理的課題の探索

◆報告2

報告者:渡部 沙織(公共政策研究分野 特任研究員)

タイトル:

D1の島﨑です。武藤研でのブログ初執筆となります!

これから院生としての経験を、ここで皆さまにシェアできることが楽しみです。

4月に武藤研に進学し、早速2つの学会に行ってまいりました。

まずは4月21日〜4月23日に開催された第31回日本医学会総会。

4年ごとに開催され、数多にある医学系の学会が一同に会す非常に大きな学会です。

会場となった東京国際フォーラムやKITTEの中には、「博覧会」として一般市民の方々が訪れることができるブースもあり、まさに“医学のお祭り”といった雰囲気でした。

今回の医学会総会では、私の興味関心分野に近い医療社会学や生命倫理がテーマのセッション・シンポジウムを中心に聴講いたしました。

特に武藤先生もご講演された「COVID-19をめぐるコミュニケーションの諸相」と題されたセッションが、医療人類学、医療社会学の視点から日本におけるコロナ禍の対応を学ぶことができ、とても面白く、印象に残りました。

医学会総会では武藤先生、井上先生、北林さんがご講演されました。ご講演のどれもが興味深く、医療と社会における様々な課題を勉強させていただきました。大変お疲れ様でございました。

次に、5月12日〜5月14日に開催された第75回日本産科婦人科学会学術講演会。

参加婦人科学会では学会の倫理委員会主催のセッションや、東京大学の神里先生が講演された医療倫理講習会、そして超音波検査を取り扱ったセミナーやセッションを中心に参加いたしました。

私は生殖や子の養育を研究テーマとしているため日本産科婦人科学会の生殖補助医療関連のガイドラインをよく確認するのですが、実際にガイドラインを検討し作成されている先生方のご意見を聞くことができ、貴重な経験となりました。

この度は学会に参加させていただき、ありがとうございました。

これからも学会に参加したり、発表させていただいたりする際にはブログを更新していきます。

よろしくお願いいたします^^

D1 島﨑

6月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

(1報告につき、報告30min+指定発言5min+

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

◆Web参加方法: 学内の方は、共有カレンダーのURLからご参加下さい。

****************

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

◆報告1

報告者:胡 錦程(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース修士課程)

要旨:近年、中国では婚姻率の低下と、

⇨指定発言:高嶋 佳代(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程)

◆報告2

報告者:井上 悠輔(公共政策研究分野 准教授)

タイトル:死後脳バンクをめぐる検討

要旨:精神・神経疾患の研究の一環として、疾患・

⇨指定発言:佐藤 桃子(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース 博士後期課程)

特任研究員の渡部です。このたび、博士論文を基にした単著が刊行されます。

渡部沙織, 2023, 『難病対策の形成と変容−疾患名モデルによる公費医療のメカニズム』東京大学出版会.

本書は、戦後の日本で難病政策とその公費医療が形成された過程を、研究医や国の研究班、国立療養所や国立病院などに着目し、主に公的資料や統計資料に基づいて歴史社会学と医療社会学の観点から分析・記述したものです。

難病の領域では、国民皆保険を通じて全ての国民の健康と生命を幅広く保障する一般医療政策とは異なる形態の公費医療政策がおこなわれてきました。戦後の皆保険制度の中で難病政策が公費医療/研究事業としてどのように萌芽し、その役割を果たしてきたのかを検証しています。

また、制度を実践する空間として、旧国立結核療養所の国立病院などに設けられた難病病床について、その実相を病床統計の推移から検証するとともに、様々な研究班の資料や病院史、医師のオーラルヒストリーなども含めて記述しています。終戦直後に日本に化学療法がもたらされたことにより結核が治癒できる疾患となり、疾患構造の急速な変化とともに旧国立結核療養所が主に神経難病の患者を受け入れる難病病床へ変容していきました。これまで医療政策研究であまり明らかになってこなかった国立療養所や国立病院などの日本の公的病床と難病の歴史的な関係について、歴史社会学的な分析をおこなっています。

大学図書館などでお手に取って頂ける機会がございましたら、ご高覧を賜れましたら幸甚です。

目次

序章 福祉国家の保険制度と難病政策

- 戦後の福祉国家における難病政策

- 難病対策要綱体制と疾患名モデル

- 先行研究の検討と本書の視座

- 分析方法と資料

第1章 医科学研究事業としての公費負担医療の萌芽:スモン対策から難病へ

- 先行研究と視点:公費負担医療の正当化論とスモン対策

- 国費研究班の組織化

- スモン研究班の変容

- 特定疾患スモン調査研究班への移行

第2章 研究医と難病病床:国立療養所の病床構造転換

- 先行研究と視点:戦後の国立療養所・国立病院の病床構造

- 国立療養所宇多野病院にみる難病病床の変遷

- 疾患名モデルの存立基盤:研究医の志向と国立療養所の転換

- 国立療養所の病床構造の統計推移

第3章 疾患名モデルとその拡張

- 先行研究と視点:疾患名モデル

- 医療費助成から福祉事業へ:研究事業と財政拠出の多様化

- 2000 年代、対象拡大と財政制約

- 社会保障化と患者負担:対象拡大の代償

第4章 難病政策の国際的な三類型:疾患名モデルに基づく難病政策の展開

- 先行研究:医療政策における難病政策の位相

- 欧州の難病政策とその形態

- 米国の難病政策とその形態

- 難病政策の三類型

終章 日本型難病モデルの行方

一次資料(統計資料 図書資料)

付表 難病の研究班の推移

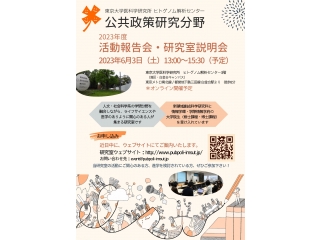

◆5/12更新:当日の内容を更新し、参加登録の受付を開始しました。

当研究室主催の、2023年度活動報告会/研究室説明会を開催いたします。

公共政策研究分野のメンバーが、取り組んできた研究テーマや活動について、紹介させていただきます。また、大学院への進学先として、この研究室にご関心がある方への研究室説明会も兼ねています。

※大学院への進学をご検討されている方は、こちらのページもご覧ください。

◆開催日時:

2023年6月3日(土)13時~15時30分頃(予定)

◆参加方法: オンライン会議システム・Zoomを利用します。

◆当日の内容

1.当研究室の紹介・大学院の案内

2.研究室メンバーによる最近の活動報告

(※報告テーマは仮のものであり、後日変更になる可能性があります)

・患者・市民の視点を医薬品の安全な使用のために活用する際の課題の検討(北林 アキ)

・遺伝的リスクと結婚出産の意思決定(河合 香織)

・日本のがん医療政策におけるAYA世代をめぐる議論の検討(河田 純一)

・希少難治性疾患の患者・市民参画(PPI/E)をめぐる諸課題(渡部 沙織)

・生成系AI・チャットボット技術と医療倫理との接点(仮)(井上 悠輔)

・遺伝的特徴・情報に基づく差別の防止について(武藤 香織)

※順不同

3.質疑応答

◆お申し込み方法

参加をご希望の方には事前登録をお願いしています。下記の申し込みフォームより、ご登録ください。また、最後に「送信」ボタンを押さないと記入された内容が送信されませんのでご確認ください。

https://forms.gle/62EdqTtDTJXKceE3A

※お申込み締め切り:6月1日(木)まで

お申込みいただきました方には、6/3当日までにzoom参加のためのURLをご連絡差し上げます。

※障害等を理由に特別な配慮をご希望の方は、フォームの欄にご記入ください。後日、担当者から別途ご連絡させて頂きます。

※当研究室への進学にご関心のある方は、フォーム末尾の「ご意見・ご要望」欄に、検討されている研究科名をお書き添えください。

※大学院入試を受験される方は、事前に教員との面談が必要になります。別途、研究室窓口までご連絡ください。

◆本件に関するお問い合わせ

東京大学医科学研究所 公共政策研究分野

活動報告会/研究室説明会 担当(木矢、亀山)

Email:event@pubpoli-imsut.jp

5月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

◆日時: 2023年5月10日(水)13:30~16:00ごろ

(1報告につき、報告30min+指定発言5min+

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

◆Web参加方法: 学内の方は、共有カレンダーのURLからご参加下さい。

****************

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

◆報告1

報告者:北尾 仁広(公共政策研究分野 特任研究員)

タイトル:

要旨:治験・臨床試験(以下、「臨床試験等」)には、

⇨指定発言:井上 悠輔(公共政策研究分野 准教授)

◆報告2

報告者:島﨑 美空(

タイトル:

要旨:我が国において、性的マイノリティの家族形成、

⇨指定発言:胡 錦程(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース修士課程)

D4の佐藤です。

来たる4月25日はDNA二重らせん構造発見の論文の掲載日(1953年)かつ、ヒトゲノム解読完了(2003年)が発表された日として「DNAの日」と呼ばれています。今年は二重らせん発見から70年、ヒトゲノム解読完了から20年ということで、イベントも予定されています。

研究室ではDNAの日の行事として、武藤先生のご提案で、近隣の目黒シネマで上映していた1997年の映画『ガタカ』を観ることになり、武藤先生、大学院生の島﨑さん、胡さんの4人で鑑賞してきました。

『ガタカ』は遺伝子操作で生まれた「適正者」が、自然出産で生まれた「不適正者」よりも優遇される近未来を描いたSF映画です。主人公で「不適正者」のヴィンセントは「適性者」しか就くことのできない宇宙飛行士という職業に憧れ、偽装で潜入するのですが……という物語です。

作中では指先の少量の血液や1本のまつげなどで「個人の同定」「疾患リスクの判定」「犯罪捜査」などができるようになっており、DNAの解析技術が緊迫感を持って各場面に組み込まれています。また、「不適正者」であるヴィンセントが夢を追う一方で、「適性者」でありながら社会から弾かれてしまい、ヴィンセントの偽装に手を貸すジェロームの生活や苦悩も描かれ、科学技術が社会に与えた影響も伝えるドラマです。

私は久しぶりの鑑賞だったのですが、まだヒトゲノムが解読されていない時期に制作されたとは思えない精度に、終始のめり込んで鑑賞していました。生命倫理の授業でもよく紹介される定番の作品ですが、改めて鑑賞することができ、ゲノム解析と社会の関係に思いを馳せています。

(D4 佐藤)

後期博士課程の楠瀬です。

この度、医学研究へのクラウド・コンピューティングの利用とゲノム・データやパーソナル・ヘルス・レコード(個人の健康や医療に関する記録情報)の共有に関する一般市民を対象とした意識調査の結果をまとめた論文がHuman Genome Variation誌(オンライン/オープンアクセス)で公開されました。

Kusunose, M., Muto, K. Public attitudes toward cloud computing and willingness to share personal health records (PHRs) and genome data for health care research in Japan. Hum Genome Var 10, 11 (2023). https://doi.org/10.1038/s41439-023-00240-1

https://www.nature.com/articles/s41439-023-00240-1

健康医療ビッグデータなどの利活用の重要性が指摘されており、諸外国では全国規模の電子カルテシステムを連携させ、収集されたデータの保健分野や医療の改善への利用のほか、医学研究に利用する試みも行われていますが、失敗例も報告されています。他方クラウド・コンピューティング(以下、クラウド)の利用に関しても、利点とともに様々な問題点も指摘されています。

日本においてもデジタルヘルス改革のもと、パーソナル・ヘルス・レコード(個人の健康や医療に関する記録情報;以下、PHR)のクラウドによる共有や、医療・介護データの利活用に向けた整備が進められています。しかし、PHRデータの共有を求められる一般市民がどのように考えているのかに関する調査は殆ど見られません。

そこで2021年3月に医学研究へのクラウド・コンピューティングの利用とゲノム・データやPHRデータ共有への意向、そして、それらの意向にデジタルヘルスの基礎的リテラシーや商品やサービスと交換可能なポイント(以下、ポイント)などが与える影響について、一般市民を対象に意識調査を行い、5,830人(回答率20.4%)の方から回答をいただきました。

その結果、本人が特定されるような情報を取り除いたPHRデータ(カルテデータ、健康診断データ、遺伝子検査データ、スマートフォンの健康アプリデータ、ウェアラブルデバイスの健康データ)の医学研究への共有に対する懸念はデータの種類による差はなく、情報漏洩(≧55.5%) 、本人の知らないところでのデータ利用(≧50.4%)、情報の不正利用(≧48.8%)が上位の共通する懸念として抽出されました。また、本人が特定される情報を取り除いたデータを利用する場合であっても、遺伝子検査データでは約5割(49.5%)、その他の種類のデータではおよそ4割(≧38.5%)の回答者が、本人が特定されるのではないかとの懸念を抱いていることが分かりました。加えて、これらの懸念は、セキュリティなどクラウドのシステム的な問題とも重なることが分かりました。さらに医学研究へのデータ共有の意向は、デジタル・ヘルスに関する基礎的リテラシーと関連があり、ポイントによるインセンティブの影響は限定的である可能性が示唆されました。

クラウドを利用したゲノム研究においては、クラウド利用者(研究者)と研究参加者の構造的な脆弱性が生じている可能性もあり、これらの脆弱性克服のためにも患者市民参画が重要な役割を果たすことが期待されます。

4月25日は、国際的に「DNAの日」(DNA day)として知られています。DNA二重らせん構造発見の論文の掲載日(1953年)であり、2003年のヒトゲノム解読完了もその日に発表されました。2023年のDNAの日は、二重らせん構造発見から70年、ヒトゲノム解読完了から20年となります。

今年のDNAの日を目標に、昨年秋に超党派議員連盟(※)より示された「ゲノム医療法案」(★)の早期成立を、多くの人々が望んできました。

「ゲノム医療法案」では、ゲノム医療の推進とともに、ゲノム情報による不当な差別が行われないことが盛り込まれています。

DNAの日の昼休みのひとときに、「ゲノム医療法案」の意義を確認し、法案成立後に必要な議論について語り合いましょう。

※適切な遺伝医療を進めるための社会的環境の整備を目指す議員連盟

★良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律案

日時:2023年4月25日(火)12時~13時

開催方法:オンライン(zoomウェビナーを使用)

話題提供(発言順):

武藤香織(東京大学医科学研究所 教授)

天野慎介(一般社団法人全国がん患者団体連合会 理事長)※動画メッセージ

横野 恵(早稲田大学社会科学部 准教授)

指定発言(発言順):

太宰牧子(一般社団法人ゲノム医療当事者団体連合会 代表理事)

辻 邦夫(一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会 常務理事)

参加申込み:https://dnaday2023gd.peatix.com

主催:東京大学医科学研究所公共政策研究分野

共催:AMEDゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム「ゲノム医療・研究への患者・市民参画(PPI)推進およびリテラシー向上のための基盤整備」、JST-RISTEX RInCAプログラム「公正なゲノム情報利活用のELSIラグを解消する法整備モデルの構築」

4月25日は、国際的に「DNAの日」(DNA day)として知られています。DNA二重らせん構造発見の論文の掲載日(1953年)であり、2003年のヒトゲノム解読完了もその日に発表されました。2023年のDNAの日は、二重らせん構造発見から70年、ヒトゲノム解読完了から20年となります。

より身近になってきたゲノム医療やゲノム研究について、多くの人々と考える機会にしたいと考えています。このDNAの日から直近の日曜日に東京でイベントを企画しました。お気軽にご参加ください!

<お申込はこちらから>

https://dnaday2023.peatix.com

シンポジウム

日時:2023年4月23日(日)13:00~15:15

場所:ハイブリッド開催

①東京大学福武ホール ラーニングシアター(定員130名)

②オンライン(Zoom ウェビナー)

主催: AMEDゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム「ゲノム医療・研究への患者・市民参画(PPI)推進およびリテラシー向上のための基盤整備」

対象:ゲノム医療・ゲノム研究に関心のある方

内容:

1.ごあいさつ~「DNAの日」に考えたいこと

東京医科歯科大学 教授 吉田雅幸

2.ヒトゲノム解析の歴史~レジェンド研究者からのメッセージ

ゲスト: 東京大学 名誉教授 榊 佳之

聞き手: 東北大学 教授 長神風二

3.DNA粗抽出実験の実践から

NPO法人 くらしとバイオプラザ21 常務理事 佐々義子

4.ゲノム医療の今とこれから

東京医科歯科大学 講師 江花有亮

5.パネルディスカッション

司会:東京大学 教授 武藤香織

シンポジウム関連イベント

福武ホールでシンポジウムに参加された方のうち、「もう少し聞きたい/話したい」という方に、3つのワークショップを用意しています。興味のあるワークショップを1つお選びのうえ、お気軽にご参加ください。

日時:2023年4月23日(日)15:30~16:30

場所:東京大学 福武ホール ラーニングシアター&ラーニングスタジオ

※オンライン配信はありません

ワークショップ1:DNAをとりだそう(定員16名)

野菜を使ってDNAの抽出実験を行います。

※エタノール、バナナ、ブロッコリー、いちご、鶏肉を使用する予定です。

アレルギーがある方はご参加についてご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

ワークショップ2:認定遺伝カウンセラーと気軽にトーク(定員16名)

遺伝カウンセリングや遺伝医療についてわかりやすく説明します。

認定遺伝カウンセラーってどんな存在なのか、気軽に話してみませんか?

※個別の相談は受け付けておりませんので、ご了承ください。

ワークショップ3:オプトアウト~私を知って、そして読んで

ゲノム研究での「オプトアウト」とは、病院に置いてきた/かなり前に同意した自分の試料・情報が研究に使われるときに

情報を公開し、拒否の機会を保障することです。もっと知ってもらうために、一緒に考えてみませんか?

このたび東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻医療イノベーションコースにおいて「遺伝情報に基づく差別禁止とは何かー生命保険分野と労働分野における制度設計」という博士論文で博士の学位(医科学)を取得し、3月23日の学位授与式で学位記をいただきました。11月15日予備審査会、12月7日博士論文提出、12月22日~1月23日学位審査期間、2月2日博士審査結果報告会、2月9日要件論文提出というハードな日程を経ましたが、学位を取得できた時の感動はひときわでした。博士論文を通じて過去の議論や経緯を明らかにし、新しい知見を加える難しさとダイナミズムを経験しました。指導教員の武藤先生をはじめご指導、ご鞭撻、そして励ましの声をいただいた多くの方々に感謝いたします。今後は研究の成果を、実際に社会に貢献できればと考えています。

飯田寛(現在は特任研究員)

一般市民と科学者を対象とした、ヒト胚を14日以上培養する研究に関する意識調査の結果をまとめた論文がStem Cell Reports誌(オンライン版)で公開されました。

Hideki Yui, Kaori Muto, Yoshimi Yashiro, Saori Watanabe, Yukitaka Kiya, Kumiko Fujisawa, Kana Harada, Yusuke Inoue, Zentaro Yamagata.

Survey of Japanese researchers and the public regarding the culture of human embryos in vitro beyond 14 days

Stem Cell Reports, 23 March 2023(オンライン早期公開、オープンアクセス)

国際幹細胞学会(ISSCR: International Society for Stem Cell Research)は2021年に新たなガイドラインを発表し、ヒト胚の14日を超える期間の培養の容認に含みを持たせました。同学会の従来のガイドラインではヒト胚の14日を超える期間の培養は明確に禁止されていましたが(いわゆる「14日ルール」)、2021年のガイドラインでは禁止カテゴリーから除外されました。ISSCRガイドライン改訂にともなって、14日を超えるヒト胚の体外培養に関する議論が各国で徐々に始められつつあります。

私たちの研究グループは、日本の一般市民3000人と、幹細胞や胚関連の研究を行っている科学者535人に対してwebアンケートを実施し、14日を超える期間ヒト胚を培養する研究について、日本のルールでどう取り扱うべきか意見を訊ねました。

結果、一般市民の37.9%、科学者の46.2%がヒト胚の14日を超える期間の培養を日本のルールで「容認すべき」と答えました。その一方、一般市民の19.2%、科学者の24.5%が「禁止すべき」と回答しています。加えて、一般市民の42.9%、科学者の29.3%が「判断ができない」と回答しました。また、一般市民では設問内容の理解度が高いほど、「判断ができない」と比較し、日本のルールで「容認すべき」、あるいは、「禁止すべき」という回答が増える傾向にありました。一般市民は全体で見ると「判断ができない」と回答する割合が多いのが特徴ですが、一方で理解度を高めれば容認・禁止の価値判断ができる場合が増える事が結果から示唆されます。

14日ルールの議論は端緒についたばかりですが、意識調査の結果からは、今後様々な立場の人々の意見を適切に把握しつつ情報提供とコミュニュケーションを積み重ねていく必要性が示唆されます。その際、14日を超える期間の体外培養が人々に許容されるとしたら、次の培養可能期間の線引きをどこにするのか、また、質の高い国民的議論のために市民にどのような情報提供が必要なのか、などの点も合わせて検討していくことが大切だと考えています。

■詳しくは以下のプレスリリースもご覧ください。

ヒト胚を14日以上培養する研究についての意識調査

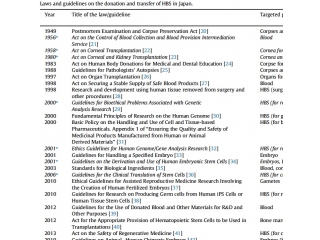

国を跨いだ政策調整がすすむ「個人情報」保護とは対照的に、人の細胞・試料の流通については、各国間で多様なルールが存在しています。多くの先進国では90年代前後に、人の細胞・試料をめぐる立法の再編が進みましたが、日本では議論自体が中断して今日に至っています。

我々の検討によれば、日本では、人の細胞・組織の「提供」に関する国の政策文書が約30に分かれて存在してきました。現行のものでも、古い規定は実に1940年代に遡るなど、研究の展開に対応する形で更新されていない面があります。

とりわけ注目されるのは、細胞・組織の「無償原則」をめぐる混乱です。研究活動への提供やその後の流通における対価の設定のあり方をめぐって、分野ごとに「無償」の採否やその内容が検討された結果、言葉の定義が異なっていたり、根拠が明確でない形で制約が設けられてきたりしました。国内では人サンプルをめぐる規範が定まらない中、海外からは胎児試料を含む多種多様な人体由来試料を安価に購入できる状況があるなど、いわゆる二重基準が生じています。

再生医療の展開やバイオバンク、ヒト全ゲノム解析の進行など、人試料の領域を超えた活用はますます重要なものとなっていますが、その一方、提供や流通をめぐる決定や手続の多くが不透明であったり、場当たり的に展開したりしている現状の不安定さが示唆されます。研究開発と市民・社会とが目標を共有し、一方で、情報不足や思い込みで保たれている短期的な「平穏」に安住しないよう、そして倫理指針が真に「倫理」をめぐる指針となるよう、議論を再開するべきではないでしょうか。

Inoue Y., Masui T., Harada K., Hong H., Kokado M. Restrictions on monetary payments for human biological substances in Japan: The mu-shou principle and its ethical implications for stem cell research. Regen. Ther. 2023. In press.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352320423000147

※フリーアクセスですので、PDF版も含め、無料でご覧いただけます。

写真1は研究用試料のイメージ(フリー素材)。写真2は関連する日本国内のルール(一部)。詳細は論文を参照ください。

3月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

◆日時: 2023年3月8日(水)13:30~16:00ごろ

(1報告につき、報告30min+指定発言5min+

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

◆Web参加方法: 学内の方は、共有カレンダーのURLからご参加下さい。

****************

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

◆報告1

報告者:河田 純一(公共政策研究分野 学術専門職員)

タイトル:

要旨:AYA世代とは、Adolescent and Young Adult(思春期・若年成人)の頭文字をとったもので、主に、

⇨指定発言:佐藤 桃子(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース 博士後期課程)

◆報告2

報告者:鈴木 将平(国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 臨床研究センター 特任研究員)

タイトル:常染色体潜性(劣性)遺伝病の〈保因者検査〉

要旨:常染色体潜性(劣性)遺伝病(Autosomal Recessive Disease: ARD)は、

⇨指定発言:李 怡然(公共政策研究分野 助教)

「研究倫理を語る会」は、医学系研究を支える様々なステークホルダー(研究機関の長・研究者・医療者・研究支援者・研究倫理支援者・CRC・倫理審査委員会委員・倫理審査委員会事務局員・患者・企業等)が一堂に会し、多方面からの討論ができる時間をつくること、そして、臨床研究支援・研究倫理支援に携わる方々の情報共有・意見交換の場を設けることを目的とし、2015年にスタートしました。

このたび、東京医科歯科大学を世話人として第8回の大会が3月4日(土)に開催されることになりました。

なお、当日は、無料の市民公開講座「ゲノムのある診察室を目指して データ利活用とゲノム医療」も開催します。ふるってご参加ください。

プログラムとお申し込み先へのリンクは、こちらです。

参加申し込みの締め切りは、2月27日です。

次回の「みんなのラジオPPI」のご案内です。

いつもと同じく、気楽に聞いていただくため、zoomだけど音声メインでお届けいたします。

申込を完了した方限定で事後配信もするため、

当日ご都合が合わない方のお申込みも、お待ちしています。

-----------------------------

次回は、

・前半では、東大医科研で取り組んできたPPI関連の活動報告、

・後半では、国立がん研究センター東病院でやろうとしているPPI

について取り上げます。

◆「PPIに関するルール作りのこれから」(仮)

東京大学医科学研究所公共政策研究分野 武藤香織

千葉大学国際教養学部 東島 仁

◆「国立がん研究センター東病院でのPPI~デジタルテクノロジーの活用に向けて」(仮)

(ゲスト)国立がん研究センター東病院 副院長 吉野孝之さん、医薬品開発推進部 小村 悠さん

詳細・申込については、以下のURLをご参照ください。

皆様のご参加、お待ちしております!

(申込〆切:3/20(月) 0:00)

2月の公共政策セミナーは以下の通りでした。

日時: 2022年2月8日(水)13:30~16:00ごろ

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

****************

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

◆報告1

報告者:飯田 寛(新領域創成科学研究科博士課程)

タイトル:遺伝情報に基づく差別禁止とは何か-生命保険と労働分

要旨:ヒトゲノム解析計画によって遺伝情報が明らかになることで

特任研究員の木矢です。「保健医療社会学論集」に遺伝学的リスクの告知・非告知に関する論文が掲載されました。

木矢幸孝

「告知しうる側」はどのような配慮を行っているのか?―遺伝学的リスクに関する告知と非告知の共通項に着目して

『保健医療社会学論集』第33巻2号, 2023

遺伝医療の進展によって遺伝性疾患の原因遺伝子が特定され、人々は自己の疾患が遺伝性疾患であることを知るようになってきました。遺伝情報は生涯変化せず、親子(血縁者)間で一部を共有しているため、遺伝性の病いに罹患した人々は遺伝学的リスクの告知の問題に直面します。本論文では、遺伝学的リスクに関する告知と非告知の共通項に着目しつつ、告知しうる側における配慮のあり方を検討しました。

その結果、告知・非告知にかかわらず、両者は「子の利益」の考慮という点で配慮のあり方は同一であることを提示しました。同時に、帰結の差異について、一方は子の「自律性の尊重」を重視し、他方は子の「危害の回避」を重視していることを示しました。最後に、両者は配慮の不確実性の中で「子の他者性」が意識されることを指摘しました。

今後は、告知の受容のあり方を含めた「告知後」に関する検討が必要だと考えています。