「みらいのかぞくプロジェクト」トークイベント vol.2

「いのちを迎えるすべての人へ~赤ちゃんの出生前検査を考える~」

一昔前まで、赤ちゃんの情報は生まれて来るまでほとんどわかりませんでした。しかし、現在では赤ちゃんのさまざまな情報が誕生前にわかるようになって来ています。そのような検査を「出生前検査」と言います。出生前検査には、赤ちゃんのからだの作りを調べる「超音波断層法(エコー)」や、母親の血液から染色体の異常があるかどうかの確率を調べる「母体血清マーカー検査」、胎内の羊水に漂う胎児の細胞を調べる「羊水検査」などがあります。

そして近年、妊娠の早い段階に母親からの血液だけで、赤ちゃんに代表的な染色体異常があるかどうかを調べられる「新型出生前検査(NIPT)」が、行われるようになってきました。そう遠くない将来には、母親の血液からお腹の赤ちゃんのさまざまな遺伝的体質(性格や外見、病気のなりやすさなど)を知ることが技術的には可能になるかもしれません。

こうした技術の進み方の速さに比べると、私たちの「気持ち」は一昔前からそれほど大きく変わってはいません。赤ちゃんの健康を確認したいという素朴な気持ち、あるいは、必要ならば適切な医療をすぐに行って、健康を支えたいという気持ちです。しかし、現在の出生前検査は、「命の選別」という難しい問題も引き起こしています。この問題は、これから赤ちゃんを生もうとしている方やそのご家族だけでなく、新しいいのちを迎える社会全体で考えていくべきものです。このイベントでは、産科医および遺伝カウンセラーとして妊婦さんや赤ちゃんに接している山中美智子氏、生命倫理や人権の観点から生殖補助医療や遺伝性疾患を研究している武藤香織氏をお招きし、それぞれ出生前検査の現状をお話しいただきます。さらに、後半のディスカッションでは、出生前検査の受診をめぐって夫婦で話し合った経験をもつ一般男性から実体験をお話いただいた後、会場の参加者も交えて議論し、社会として出生前検査とどう向き合っていくのかを考えます。

| 開催日時: | 2016年9月25日(日) 13:00~15:00 |

|---|---|

| 開催場所: | 日本科学未来館 7階 会議室2 |

| 定員: | 80人 |

| 参加費: | 無料 |

※このイベントの参加には事前にお申込みが必要です。

プログラム:

- 話題提供①「診察室からみた出生前検査」

山中美智子氏(聖路加国際病院 遺伝診療部 部長/女性総合診療部 医長) - 話題提供②「日本と諸外国における出生前検査の現状と倫理的課題」

武藤香織氏(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 教授) - 客席を交えたディスカッション「新しい家族を迎える準備としての出生前検査を考える」

講師プロフィール

山中美智子氏(聖路加国際病院 遺伝診療部 部長/女性総合診療部 医長)

1984年山形大学医学部卒業。1986年に横浜市立大学医学部附属病院産婦人科に入局し、1993年より神奈川県立こども医療センター産婦人科。1996年から2年間にわたり米国ボストン大学人類遺伝学センターDNA研究室にリサーチフェローとして留学。2008年に大阪府立大学看護学部看護学研究科の教授に着任し、2010年より現職。

武藤香織氏(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 教授)

2002年博士(保健学)取得。2013年より現職。家族と縁の深い医療や医学研究の現場や政策を調査研究。特に、被験者、患者、障害者の立場からみた課題を抽出し、研究や医療という営みに少しでも主体的な参画ができるようにするための研究に力を注いでいる。総合科学技術・イノベーション会議(内閣府)「生命倫理専門調査会」委員。

ファシリテーター:浜口 友加里(日本科学未来館 科学コミュニケーター)

「みらいのかぞくプロジェクト」とは?

科学技術がもたらす変化や可能性を切り口に、誰にでも関わりのある「家族」の多様性を考える日本科学未来館のプロジェクト。社会学・文化人類学的側面や、制度のあり方、個々人の心持ちも含めて議論することにより、多様性を認めつつ皆が幸せに暮らせる社会に向かうきっかけをつくっていくのが、このプロジェクトのミッションです。

「みらいのかぞくプロジェクト」Facebookページ

第86回(2016年9月2日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

神里:

医療の質を確保・向上させるために医師組織はどうあるべきか-医師会と弁護士会の歴史から学ぶこと

神里彩子

医療の質・安全学会誌.11(3): 306-314.2016.

中田:

Bereaved Caregiver Perspectives on the End-of-Life Experience of Patients With a Left Ventricular Assist Device

McIlvennan CK, Jones J, Allen LA, Swetz KM, Nowels C, Matlock DD

JAMA Internal Medicine.176(4):534-539.2016.

Caregiver Perspectives on End-of-Life Experiences of Patients With Left Ventricular Assist Devices

Haruka Nakada, Mamoru Arakawa

JAMA Internal Medicine.176(8):1231.2016.

Caregiver Perspectives on End-of-Life Experiences of Patients With Left Ventricular Assist Devices—Reply

Colleen K. McIlvennan, Larry A. Allen, Daniel D. Matlock

JAMA Internal Medicine.176(8):1231.2016.

李:

‘A slap in the face’. An exploratory study of genetic discrimination in Germany

Thomas, Lemke

Genomics, Society and Policy.5(2): 22-39.2009.

藤澤:

The Genetic Counseling Video Project (GCVP): Models of practice

Roter, D., Ellington, L., Erby, L. H., Larson, S., & Dudley, W.

American Journal of Medical Genetics.142C(4): 209-20.2006.

佐藤:

Attitudes tward non-invasive prenatal diagnosis among pregnant women and health professionals in Japan

Junko Yotsumoto, et al.

Prenatal Diagnosis.(32)7: 674–679.2012

NPO法人ライフデザインセンターによる『旅立ちのデザイン帖―あなたらしい”終活”のガイドブック』(亜紀書房)に寄稿させていただきました。結果的に上田紀行さん、上野千鶴子さん、鎌田 實さん、高橋 卓志さんという錚々たるメンバーに加えられて驚いています。

寄稿したきっかけは、2010年に長野県にあるNPO法人ライフデザインセンターの「なんでもありの勉強会」で、受けたい医療に関する事前指示書を書くことのメリット・デメリット、事前指示書の運用に関するについて、話題提供したことでした。このたび本が出されることになり、お声がけいただいた次第です。

時々、病院の職員に向けた臨床倫理の研修をお引き受けすることがあるのですが、常にDNR指示(蘇生処置拒否指示)と胃ろう装着の意思決定が話題にのぼります。生きていくための「終活」について、生活者の視点から様々な情報が掲載された分厚い一冊になっていますので、ぜひご覧ください。

動物の受精卵に人の細胞を組み込み、体の一部が生まれつき人間由来の細胞で構成される動物を産生する ― 現在、一部の研究者によってこのような手法が検討されています。この技術によって、人の臓器の発達を生体内に近い形で観察できたり、慢性的に不足する移植用の臓器を動物に作ってもらったりすることが可能になるかもしれません。大きな可能性がある一方で、人々がこうした活動についてどのように感じるか、実証的な調査がこれまでほとんどなされてきませんでした。

私たちは一般市民の方、日本再生医療学会の会員の方々の協力を得て、これら両群を比較できる追跡調査を行いました。結果は、人々の間にこの種の活動への慎重論が根強く存在することを示すものでした。こうした姿勢は、一般の方々による再生医療への支持の高さ、研究協力意欲の高さとは大きく異なっていました。また、同じ設問への日本再生医療学会の会員の方々の反応とも対照的な結果でした。

活動がたとえ科学・医療にとって有望なものであるとしても、研究開発の長い道のりをたどるうえで、こうした意識や認識の違いは研究者にとって大きな不安定要因となるはずです。現在、日本では上記の活動に従来課されてきた多くの制限を見直す議論が始まっていますが、制度論とは別に、粘り強く、誠実な情報発信に努めるなど、人々の懸念を特定し、少しでも認識の違いを埋めるための取り組みが科学者コミュニティに一層求められるでしょう。

Inoue Y, Shineha R, Yashiro Y. Current public support for human-animal chimera research in Japan is limited, despite high levels of scientific approval. Cell Stem Cell. 2016;19(2):152-3.

http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909(16)30206-5

第85回(2016年8月19日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

武藤:

Global trends on fears and concerns of genetic discrimination: a systematic literature review

Annet Wauters and Ine Van. Hoyweghen

Journal of Human Genetics.61(4):275-282.2016.

神里:

身体能力における性差再考-スポーツ・パフォーマンスを中心に

飯田貴子

女性学講演会.16:1-20.2013

藤澤:

Communication in Genetic Counseling: Cognitive and Emotional Processing

Ellington L, Kelly KM, Reblin M, Latimer S and Roter D

HEALTH COMMUNICATION.26(7): 667-675.2011.

佐藤:

Uptake, outcomes, and costs of implementing non-invasive prenatal testing for Down's syndrome into NHS maternity care:prospective cohort study in eight diverse maternity units

Lyn S Chitty, David Wright, Melissa Hill, et al

British Medical Journal.354: i3426.2016.

暑中お見舞い申し上げます。

みなさま、暑い日々が続きますが、いかがお過ごしですか。D1の李怡然です。

先日、DVD上映会シリーズの様子をM2の藤澤さんが紹介してくれましたが、8月からは特任研究員の高島さんが企画してくださった第2弾!「キネマPP(Public Policy)」上映会が始まりました。早速ですが、その感想をお届けします。

第一回となる8月3日と4日は、「アリスのままで(原題:Still Alice)」という2014年に公開されたアメリカの映画を観ました。主人公のアリスは言語学者として順調なキャリアを築いていましたが、物忘れが多くなり、受診した病院で若年性アルツハイマーと診断されてしまいます。さらに、家族性アルツハイマーという遺伝性の疾患であるため、3人の子どもたちに50%の確率で遺伝する可能性があることが伝えられます。記憶を失っていく中で、夫や子どもたちはどう向き合い、そしてアリスは自分自身が「アリスのままで」いるために、どのような行動をとるのか……と、これ以上はネタバレになるので言えませんが、進行していく病気の症状とそれに対する主人公の焦りや葛藤、遺伝子検査について、家族や周囲の人々の反応まで、アカデミー賞主演女優賞を受賞したことだけあって、見応えのある作品でした。

「私が私であること」という人格の尊厳を保つことは、当たり前すぎて普段は考えもしないことですが、自分が、あるいは家族が同じような立場に置かれたらどうするのだろうかと、考えさせられた次第です。また、医師から主人公へ診断結果を伝えるシーン、主人公から夫や子どもたちへ伝えるシーンなど、フィクションではありますが、それぞれの告知の場面が印象的でした。

私は前半のみ参加したので、実はまだクライマックスまで観ていないのですが(笑)研究室のメンバーには、こうしたテーマに何かしら関係のある研究や活動をされている方もいらっしゃるので、皆さんの感想を聞くとさらに理解が深まり、一味違った鑑賞の仕方ができるのも楽しみです。

「キネマPP」上映会では、この後もアルツハイマーや認知症、老いていくことを題材とした海外や日本の映画を何本か観ていく予定です。また今後も報告したいと思いますので、乞うご期待!

なかなか外に出るのが億劫になりがちなこの頃ですが、これを機に見逃していた気になる映画をまとめて観るのもいいかもしれませんね。

(D1・李怡然)

こんにちは。M2の藤澤空見子です。

いよいよ関東も梅雨明けし、夏本番がやってきましたね。

最近、武藤研では、ランチタイムに映像鑑賞会を実施しています!

7月には3回行われ、1回目は出生前検査に関する報道番組『共に生きる明日 生命を選べますか?新たな胎児診断システムの波紋』(1996年、NHK教育TV)、2回目は当教室の「再生医療実現拠点ネットワーク事業」の活動の一環として作成したインフォームド・コンセント取得に関する教育DVD、3回目は50年以上も前から続く住民コホート研究「久山町研究」に関するドキュメンタリー番組『久山町7000人のカルテ』(2001年、TVQ九州放送)でした。

各鑑賞会には学生・教員・スタッフと多様なメンバーが揃いました。

今回は、1つめの出生前検査に関する番組についてご報告をします。

この番組は、なんと今から約20年前のものです!少々古い映像ですが、母体血清マーカー検査という検査が導入された頃の報道番組ということで、今見ても勉強や議論の参考となるとても貴重な内容でした。提供体制など検討中の部分も多かったためだと思いますが、当時の出生前検査や遺伝カウンセリングに対する考え方が今とかなり違っていた様子が伺えました。私はこれまで、修士論文の研究として出生前検査の歴史について文献を中心に勉強してきましたが、今回こうして実際の映像や声とリンクして理解することができ、新鮮な体験となりました。

鑑賞会のあとには、毎回参加者の皆さんで少しディスカッションをしました。自身の出産経験に基づくご意見、検査受検を迷うご意見など、様々な発言がありました。自分がこういった技術にどう向き合うかということはなかなかきっぱりと決めることは難しいですが、考える機会を持つことは大事な要素のひとつなのではないかと思いました。

8月にも鑑賞会が実施される予定ですので、またこちらで報告させていただきます。どうぞお楽しみに!

(M2・藤澤空見子)

こんにちは、D1の李怡然です。

早くも7月末、むしむしと暑さが増してくる頃ですね。

昨日、上半期の締めくくりとして夏の納会が開かれました。

今年は、庭園を眺めることのできるビアテラスという、涼しげな会となりました。

武藤先生から、みなさんへ向けてこの半年間の活動の労いと、下半期へ向けて一層がんばりましょう、という景気付けの言葉をいただきました。

普段は会う機会の少ないメンバーもいるので、最近あったイベントを振り返ったり、近況を聞いたりと、話に花を咲かせました。

自然の音を聴きながら(?)新鮮な野菜を使った料理をおいしく味わいました。

私自身この半年を振り返ってみると、イベントが多くあっという間に過ぎていったという気持ちですが、同時に今まで以上に研究室外の方々と関わる場面が増え、領域を超えて交流がさらに広がりました。

研究そのものは地道な道のりですが、こうして人と話すことで思わぬヒントや助けを得たり、モチベーションにつながったりします。

だらだらしがちな季節ですが、次の目標に向けて、エネルギーを充填できたらと思います。

いよいよ夏本番、みなさまも暑さに気をつけてお過ごしください。

(D1・李怡然)

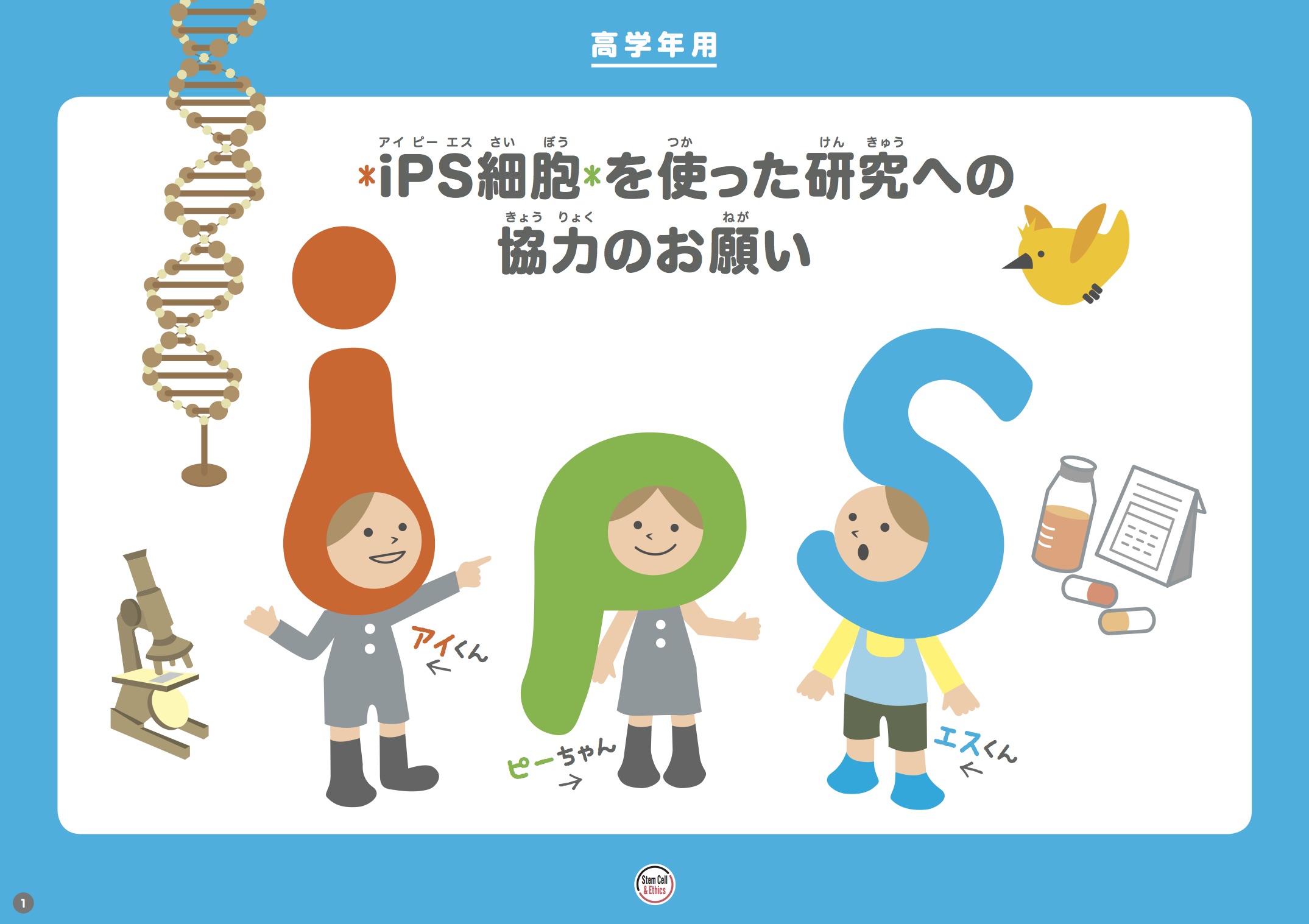

研究の中には、病気の治療法開発や創薬に向け、お子さんにもご協力をお願いする研究があります。「再生医療実現拠点ネットワーク事業」のiPS細胞を活用した研究においても、研究のためお子さんに血液の提供をお願いすることがあります。

成人の方に研究参加をお考えいただく場合、研究について説明を受け、自由な意思と判断に基づいて研究への参加を決めて頂く「インフォームド・コンセント」というプロセスがありますが、お子さんの場合にも、保護者の方に研究についてご説明し許可を頂くほか、お子さん自身に対しても可能な限り説明を行い、研究参加について賛意をいただく「インフォームド・アセント」という考え方があります。

そのため、前回ご紹介した、幼児用、小学校低学年用に続き、新たに小学校高学年向けの研究説明のための冊子を作りました。今回の高学年用は、マンガの手法を取り入れ、研究の説明や、採血のお願い、提供して頂いた血液の役立て方などの他にも、iPS細胞についての説明も少し詳しく行ってみました。また、前回同様、遊びの要素を加え、クイズやゲームを用い、楽しみながら理解を深めてもらうことを目指しました。ぜひ一度ご覧いただければと思います。

高学年向けiPS細胞を活用した研究への参加説明用マンガは、ここをクリック!

第84回(2016年7月15日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

武藤:

Biosamples as gifts? How participants in biobanking projects talk about donation

Louise Locock and Anne-Marie R. Boylan

Health Expectations.19(4):805-816.2016.

神里:

Human–animal chimeras: ethical issues about farming chimeric animals bearing human organs

Rodolphe Bourret, Eric Martinez, François Vialla, Chloé Giquel, Aurélie Thonnat-Marin, and John De Vos

Stem Cell Research & Therapy.7:87.2016.

高嶋:

The voices of the embryo donors

Erica, C. Jonlin

Trends in Molecular Medicine.21(2):55-57.2015.

李:

To tell or not to tell: barriers and facilitators in family communication about genetic risk

Forrest, K, Simpson SA, Wilson BJ, van Teijlingen, ER, McKee, L, Haites, N and Matthews, E.

Clinical Genetics.64(4):317-326.2003.

佐藤:

母体血胎児染色体検査(NIPT)におけるNIPTコンソーシアムの取り組みについて

関沢明彦・四元淳子・左合治彦

日本遺伝カウンセリング学会誌.36(1):7–11.2015.

文部科学省「リスクコミュニケーションのモデル形成事業」市民シンポジウム

再生医療・遺伝子治療の未来へ ~リスクとベネフィットを考える~

| 開催日: | 平成28年7月23日 土曜 13時~16時 |

|---|---|

| 開催地: | ベルサール秋葉原2階ホールA |

| 対象: | 市民一般 |

| 主催: | 日本再生医療学会 |

| 企画協力: | AMED再生医療の実現化ハイウェイ「再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究(課題D) |

| 参加費: | 無料 |

| 申し込み: | 事前に参加申し込みをお願いします |

プログラム

- 加速する遺伝子治療製品の実用化とゲノム医療への対応

金田安史(日本遺伝子細胞治療学会理事長/大阪大学大学院医学系研究科教授) - 臓器移植・再生医療にみる医療のなかの科学

絵野沢伸(国立成育医療センター先端医療開発室室長) - 再生医療の安全性評価のための科学

佐藤陽治(日本再生医療学会理事/国立医薬品食品衛生研究所 再生・細胞医療製品部部長) - 患者にとっての臨床研究とリスク

坂井めぐみ(立命館大学大学院先端総合学術研究科一貫制博士課程)

パネルディスカッション進行

八代嘉美(京都大学iPS細胞研究所)

武藤香織(東京大学医科学研究所)

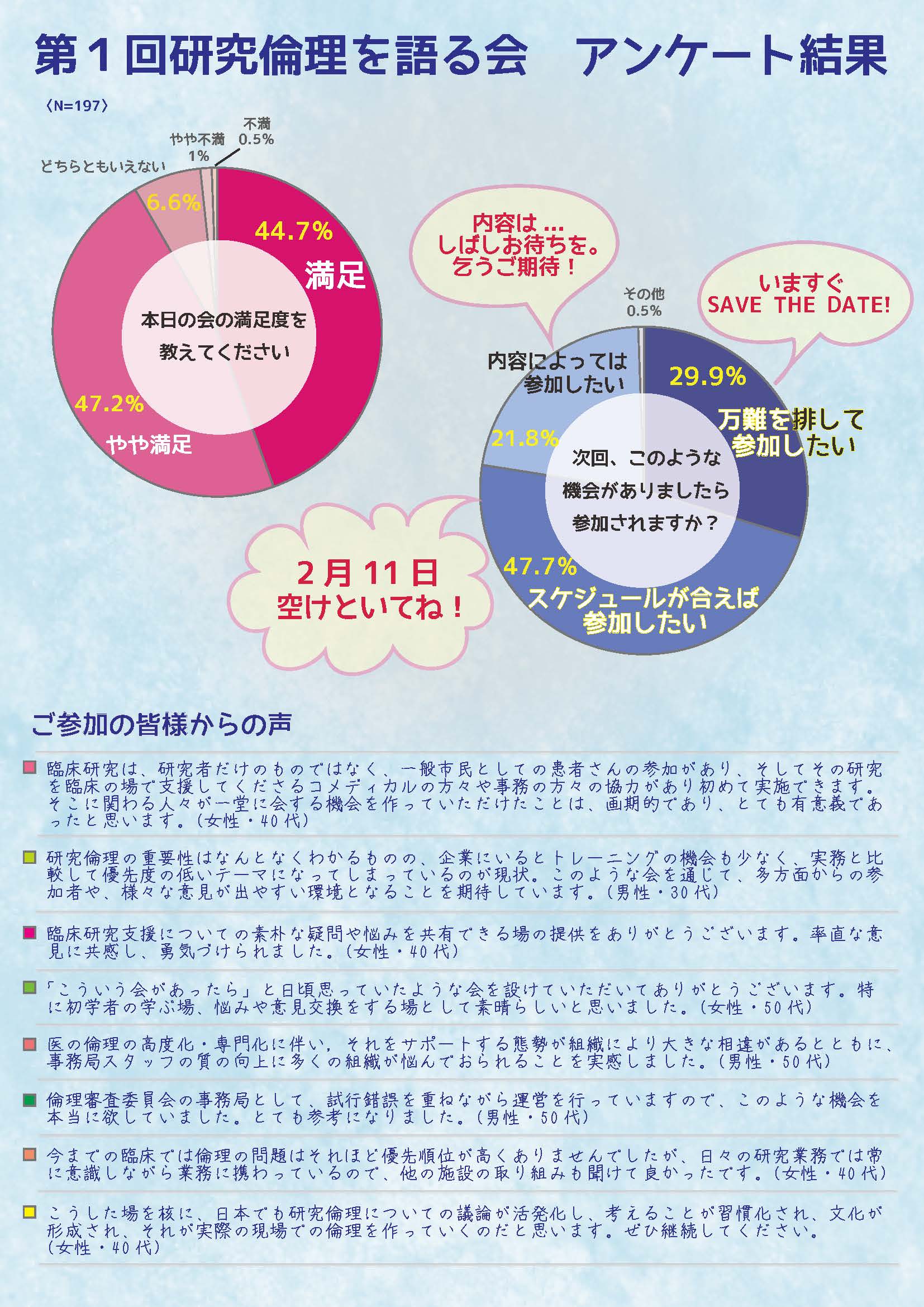

2016年12月に開催しました、マニアの自主企画「第1回研究倫理を語る会」は、おかげさまをもちまして盛況&好評のうちに終了しました。第2回、についてどうするのか、関係者で協議して参りましたが、2017年2月11日に、前回と同じ東京医科歯科大学にて開催させていただくこととしました。

まずはsave the date!です!

本日、2016年度、第4回目の公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

◆日時:2016年7月12日(火) 13時30分~16時00分

| 発表者1: | 張有沙(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース 修士課程1年) |

|---|---|

| タイトル: | Brain-computer/machine interface(BCI/BMI)に関する倫理的議論の背景と現状 |

要旨:

1973年にBCI/BMIは発案され、人工内耳・人工視覚などの人工感覚器への活用から、義手・義足などの人工四肢への活用へと開発が進んだ。また、近年はリハビリテーションに活用する研究が進められており、今後は意識障害患者とのコミュニケーションへの活用が期待されている。このような活用の変化に伴い、「侵襲性」のみであったBCI/BMIに「非侵襲性」や「軽度侵襲性」という多様性が生まれた。本研究では、運動障害患者や関わる人々に対して多様な選択肢を与えることが予想できるBCI/BMIが、今後臨床現場での活用が進むにつれて既存のリハビリ臨床現場に与える影響を考える。本セミナー報告では、BCI/BMIの歴史的変遷と、それを取り巻いて行われてきた倫理的議論の現状を報告する。また、冒頭で卒業論文の内容を紹介する。

| 発表者2: | 楠瀬まゆみ(東京大学医科学研究所公共政策研究分野 特任研究員) |

|---|---|

| タイトル: | Public attitude toward the creation and utilisation of “Animals Containing Human Material” (ACHM) for organ resources: A new perspective on human-animal chimeras |

要旨:

移植用臓器が慢性的に不足するなか、患者由来のiPS細胞を用いて動物体内でヒト臓器を作製する研究が行われており、ヒトと動物のキメラ個体の作製については、その倫理的、法的、社会的懸念から近年議論が活発化している。我々は、これらの議論に先駆けて2012年2月首都圏在住の一般生活者24名を対象に「人の要素を持つ動物(Animal Containing Human Material: ACHM)」に関する一般市民の意識、および、動物性集合胚研究とその規制への態度について質的調査を実施した。その後、その結果を2015年6月17日に、公共政策セミナーの場をお借りして、論文原稿(英文)を用いて発表させていただき、多くの貴重なご意見をいただいた。今回のセミナーにおいては、前回いただいた意見を反映し、調査結果を「動物個体の扱いや管理、位置付け」の観点から構成し直した論文原稿を用いて、調査結果について発表を行う。

第83回(2016年7月1日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

楠瀬:

Ethical Implications of Patients and Families Secretly Recording Conversations With Physicians

Michelle Rodriguez,Jason Morrow,Ali Seifi.

Journal of the American Medical Association.313(16):1615-1616.2015.

高島:

Open Letter to Dr. Margaret Chan, Director-General, WHO

Amir Attaran,Arthur Caplan,Christopher Gaffney,Lee Igel and other professionals signed the letter

May,28.2016.

WHO public health advice regarding the Olympics and Zika virus

WHO News Release

May,30.2016.

Health experts' response to WHO on Zika and the Olympics

Rio Olympics Later (Anomymous)

May,30.2016

中田:

Supporting positive experiences and sustained participation in clinical trials: looking beyond information provision

Gillies K, Entwistle VA.

Journal of Medical Ethics.38(12):751-756.2012

李:

The Drive for Openness in Donor Conception: Disclosure and The Trouble with Real Life

Petra, Nordqvist

International Journal of Law, Policy and The Family.28(3):321-338.2014.

藤澤:

2013 Review and Update of the Genetic Counseling Practice Based Competencies by a Task Force of the Accreditation Council for Genetic Counseling

Doyle,DL et al.

Journal of Genetic Counseling.1-12.2016.

佐藤:

Challenging the Rhetoric of Choice in Prenatal Screening

Victoria Seavilleklein

Bioethics.23(1):68–77.2009.

第82回(2016年6月17日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

神里:

Ethics of mitochondrial gene replacement: from bench to bedside

Annelien L Bredenoord, Peter Braude

BMJ.341:c6021.2010.

内山:

Ethical and regulatory aspects of genome editing

Donald B. Kohn, Matthew H. Porteus, Andrew M. Scharenberg

Blood.127(21):2553-2560.2016.

李:

Global trends on fears and concerns of genetic discrimination: a systematic literature review

Annet Wauters and Ine Van. Hoyweghen

Journal of Human Genetics.61(4):275-282.2016.

佐藤:

Prenatal screening and prenatal diagnosis: contemporary practices in light of the past

Ana S Iltis

Journal of Medical Ethics.0:1-6.2016.

本日、2016年度、第3回目の公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

◆日時:2016年6月17日(金) 14時00分~16時30分

| 発表者1: | 礒部太一(北海道医療大学歯学部・大学教育開発センター) |

|---|---|

| タイトル: | 緩やかな参加:ローカル志向を背景としたコープ札幌と六花亭の事例から |

要旨:

科学技術社会論領域においては、科学技術への市民参加研究の蓄積が進んでいる。その他の専門領域においても、「参加」をキーワードとした取り組みや研究の蓄積が進んでいる状況にある。それらは例えば、医療社会学や医療政策における市民患者参画(Public & Peitient Involovement:PPI)、コミュニティデザイン、社会運動論、社会福祉学におけるボランティア論などである。

このように様々な領域において議論の進展はあるものの、「参加」のあり方を考える際に重要な点として、それらは社会的・文化的・歴史的な影響を受けざるをえないという側面である。現代日本の「参加」を念頭に置いた場合に考えざるをえない状況としては、東京を中心とした大都市集中のライフスタイルや価値観などが、日本の社会・経済状況などの変容により、その一部はローカル志向へと変遷を辿っている傾向がみられることである。そのような変化に対応して、「参加」のあり方や方法についても変容がみられると考えられる。

以上を踏まえ、本研究においては、札幌を中心とした北海道地域におけるローカル志向を背景とした「参加」についての2つの事例として「コープ札幌」と「六花亭」を取り上げ、その内実を分析することで各々の事例の特徴を明らかにする。その上で、この2事例の分析から抽出される「緩やかな参加」の概要を提示し、今後の展開可能性を示唆する。

| 発表者2: | 小林智穂子(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース 博士後期課程3年) |

|---|---|

| タイトル: | 社員による企業ボランティア参加に関する現状と課題 |

要旨:

2015年度全労済公募委託研究助成として実施した掲題の調査報告を行う。本調査では、企業ボランティアの現状を把握し、企業ボランティア活動に参加している勤労者がどのような経験をしているのかについて明らかにすることを目的に、「研究a.勤労者の社会貢献活動実施に係る類型化の完成」、および、「研究b.勤労者の社会貢献活動に関する意識の詳細分析」を実施した。aの結果、企業ボランティアの実施態様には、従来から指摘されてきた奨励、促進、後援の他にも、業務命令で実施されているものがみとめられた。また、b.のインタビュー調査からは、企業ボランティアに関わる人々の、企業ボランティアの実践をめぐるニーズや価値観、葛藤などについて実情を記述した。最後に、従業員ボランティアとNPO双方の満足を実現する条件を考察したい。

| 発表者3: | 張有沙(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース 修士課程1年) |

|---|---|

| タイトル: | 脳卒中運動障害患者の上肢リサーチ運動を評価する |

要旨:

卒業論文についての内容と修士課程での研究関心について報告を行なう。

はじめまして。本年度から所属しています、M1の張有沙です。

ついに記事を担当することになりました。

よろしくおねがいします。

6/5(日)に本郷キャンパスで開催された「文化・人間情報学コース入試説明会」に武藤先生が登壇され、「学際情報学府入試説明会」に武藤研からブースを出し、参加させていただきました!

午前中に行われた「文化・人間情報学コース入試説明会」では、

「文化・人間情報学コースは他のコースとは何が違うのか」

「どのような研究室があり、どのような研究が行われているのか」

「どのような学生を求めているのか」

をテーマに文化・人間情報学コースに所属されている先生方と受験希望者のみなさんでワークショップ形式の説明会が行われました。

また、午後の「学際情報学府入試説明会」では、学際情報学府に所属している各研究室がブースをだし、ポスターなどを展示しながら、受験希望者のみなさんと対面でお話する機会が設けられました。

梅雨が到来してしまい、生憎のじめじめした天気でしたが、たくさんの方にブースに立ち寄っていただき、お話させていただきました。

立ち話の形式ではありましたが、武藤研に興味を持ってくださったみなさんが抱える問題意識を濃く深くお話する機会をいただき、とても刺激的な時間でした。

ありがとうございました。

みなさんの熱量にあてられて、まさに背筋が伸びる思いです。

入学からの慌ただしさも落ち着いたので、研究活動に専念しようと思います。

じめじめした日とカンカン照りの日がいったりきたりで、体調も崩しやすいと思います。

わたしも個人的にとても憂鬱です。乗り切りましょう!

本日、2016年度、第2回目の公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

◆日時:2016年6月8日(水) 10時00分~12時30分

| 発表者1: | 佐藤桃子(大学院学際情報学府 文化・人間情報学コース修士課程2年) |

|---|---|

| タイトル: | 非侵襲的出生前遺伝学的検査(NIPT)導入の枠組みの国際的検討 |

要旨:

日本において、非侵襲的出生前遺伝学的検査(NIPT)は、臨床検査としてコンソーシアムが取りまとめる形で限定的に実施されている。一方で、アメリカとヨーロッパの多くの国においては、NIPTは検査会社によって商業的に提供されている。しかし、単純に日本が慎重な姿勢を採っているだけであるとは言い切れない。NIPTコンソーシアムは2015年4月に検査対象疾患の拡大の要望を出しており、今後も臨床検査として続くかどうかは分からない状況にある。そこで、今後の実施の枠組みを把握するためにも、専門家がNIPTという技術を倫理的にどのように捉え、出生前検査技術の中でどのように位置づけているかを知るために、NIPT導入に関する日本産科婦人科学会の指針と、ヨーロッパ人類遺伝学会・アメリカ人類遺伝学会共通指針とを比較し、倫理的観点の相違点を明らかにした。同時に、日本で臨床検査という枠組みになった経緯について、産婦人科医にヒアリングを行った。セミナーでは上記2点を中心に発表し、今後修士論文に向けて必要な問題意識を検討する。

| 発表者2: | 内山正登(大学院新領域創成科学研究科 博士後期課程1年) |

|---|---|

| タイトル: | 高等学校における遺伝リテラシー教育の実践-NIPTを題材とした教科間連携授業の実践- |

要旨:

平成21年の学習指導要領の改訂に伴い、高等学校生物における遺伝教育は「遺伝のしかた」から「遺伝子とそのはたらき」を重点がおかれるようになった。このような学習内容の変化は、現代の生物学に対応した形となったと言われている。その一方で、従来から指摘されていた「ヒトの遺伝」については扱われていない。また、学習指導要領には日常生活と社会を関連づけることが明記されているが、検定教科書において日常生活を意識した記述は少ない。このような高等学校における教育の現場から、「ヒトの遺伝」について日常生活と関連付けた授業実践を行う必要があると考えた。今回の発表では、国語科と連携した、非侵襲的出生前遺伝学的検査(Non-Invasive Prenatal genetic Test;NIPT)を題材とした授業実践について報告する。また、博士課程における研究計画についても発表する。

こんにちは、D1の李怡然です。

少し前の話になってしまいますが、5月21日-24日にバルセロナで開催されたESHG(European Sociery of Human Genetics)The European Human Genetics Conference 2016に特任研究員の高島さん、M2の佐藤さんとともに、ポスター発表のため参加してきました。

私にとっては初めての海外ということもあり、右も左も分からず、どうか迷子になりませんように...という状態でしたが、同行したお二人に助けられながら無事に帰ってくることができました。貴重な経験をした数日間を過ごしましたので、いくつか印象に残ったことを記したいと思います。

ESHGはヨーロッパを中心に人類遺伝学に携わる医師、研究者、遺伝カウンセラーらが3000人以上一同に会する国際学会でして、今回はEMPAG(European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics)との共催であったこともあり、遺伝カウンセリングや教育面に関するセッションも充実したプログラムとなっていました。

私たち3人はそれぞれ取り組んでいるテーマについて、Psychological/Ethical/legal issuesのグループでポスター発表を行ったのですが、研究者や遺伝カウンセラーが興味をもってポスターを見てくださり、日本の状況に関心を持って質問をして下さる方もいらっしゃいました。

自分の発表以外では、DTC(Direct-to-consumer)遺伝子検査、スクリーニング、遺伝性疾患、遺伝カウンセリングのテーマを中心に報告を聴いてきたのですが、中には、遺伝カウンセラーに現場で遭遇した印象深いエピソードや率直な思いをビデオレターに寄せてもらいフロアを交えて経験を共有する、実際に出生前検査を受けた女性や遺伝性疾患の家系に生まれた男性が自身の経験を語るといったような、工夫を凝らしたワークショップもありました。

なんといっても、注目に値するのは昨今国内でも話題になっているゲノム編集(genome editing)についてのセッションだったのではないかと思います。CRISPR/Cas9という新しい手法の技術的な説明から、ヒト受精卵を用いるゆえの倫理的課題について、法学の立場からの検討、国際的な規制の現状や論点が提起されていました。

なにより大きな収穫になったと思うのは、直接顔を合わせて世界各国の研究者と交流できたことです。たとえば遺伝性疾患の中には、日本では患者数が少なくまだまだ社会に知られていない病気もありますが、患者数が比較的多い欧州では研究が進み、患者会やメディアの活動を通じて普及が進んだ地域もあるようです。同時に、そうした国でもまだまだ多くのサポートが必要とされていることを耳にし、日本でさらなる研究が進むようにと激励の言葉もいただき、仲間がいることを心強く感じました。

ちなみに、朝の8時から夜の8時まで発表が詰まっているというなかなかボリュームのあるプログラムだったのですが、スペインでは夜の8時頃を過ぎてもなお昼間かと間違えそうなほど空が明るく、時間の流れが心なしかゆったりしていたような気がします。

こちらでは梅雨入りしたもようで、早くも太陽が恋しいですが、雨音を聴きつつ、しみじみと研究に思いを馳せたいと思います。

(D1・李怡然)

こんにちは、M2の藤澤空見子です。そろそろ梅雨の季節ですね。

5/29(日)に日本科学未来館にて開催された【みらいのかぞくプロジェクト トークイベント「あなたはどこまでやりますか?~ヒト受精卵へのゲノム編集を考える~」】に参加してきました!

このイベントは、タイトルの通り、最近話題になっている「ゲノム編集」を受精卵に対して用いることについて考えるという内容です。トークイベント前半は阿久津英憲先生・武藤香織先生による基調講演、後半はハンチントン病のご家族の立場のお話、またマルファン症候群の患者の立場からのお話を皮切りにして、一般の参加者を交えたディスカッションを行う、という構成でした。さらにトークイベント終了後には、グループに分かれて参加者同士で意見交換をしあう「特別ワークショップ」がありました。

阿久津先生の基調講演では、受精卵やゲノム編集の説明や、現段階で技術がどこまで進んでいるかというお話がありました。同じ「分化」の性質を持っていても、ES細胞などの幹細胞とは違い、受精卵は1つの個体になりうるという点が大きな特徴であるというお話の中で、細胞分裂の動画を見ながら改めて生命の神秘を感じました。同時に、受精卵のゲノムに手を加えるという行為の重大さや、治療法が見つかっていない疾患の治療に繋がる可能性について考えさせられました。武藤先生の基調講演では、受精卵を用いた研究に対する各国の規制状況、そして日本の学会や内閣府の生命倫理専門調査会の声明などを紹介してくださいました。加えて、ユネスコのヒトゲノムと人権に関する世界宣言の「象徴的な意味において、ヒトゲノムは、人類の遺産である。」というフレーズに言及しつつ、人の尊厳や生命倫理に関して問題提起をされていました。

ディスカッションで、遺伝性難病の当事者のお話や質疑応答を伺う中で特に印象的だったのは、ゲノム編集に対する多様な意見が出ていたことです。疾患に向き合って生きている立場の中でも、切実にニーズを訴える声もあれば、慎重に扱うべきだとする声もあり、社会としてどうゲノム編集(の受精卵への応用)を扱うべきかという結論を出すことを考えたとき、その実現の難しさを感じました。

「特別ワークショップ」では、5人前後のグループに分かれて議論を進めました。まずは「個人的に」どういう場合に使いたい/使いたくないと考えるかについて意見交換をし、次に「社会として」どう使っていけばよいかについてグループ内での合意形成を試みる、という流れでした。この合意形成がなかなか難しく、私のグループを含め、議論をまとめることができなかった場面もありました。社会利用を考える際の仮定条件によっては、私自身もなかなか意見が持てず(判断できず)に困惑したこともありましたし、グループ内で意見が真っ向から対立したシーンもありました。しかし、参加者の「なるほど!」と言わんばかりの反応を見たり、意見が飛び交う様子を見たりして、多様な意見が交わる場のおもしろさを実感しました。簡単に結論が出ないことだからこそ、議論し合う場の必要性があるのだということも同時に強く感じました。

研究をする上で、コンセンサス会議など科学技術について専門家と一般市民の方が対話をする場を設ける取り組みは聞いたことがありましたが、実際に参加するのは初めてでした。とてもおもしろく、そして考えさせられる機会となりました。

みらいのかぞくプロジェクトのトークイベントは、議題を変えて今後も続いていきますので、またブログでご紹介したいと思います!

後日、みらいのかぞくプロジェクト facebookページにて、より詳しい内容がアップされると思うので、ぜひチェックしてみてくださいね!

【参考:プログラム構成】

| トークイベント (13:00~15:00) |

○基調講演①「ヒトの発生とゲノム編集」 阿久津英憲氏(国立成育医療研究センター研究所 部長) ○基調講演②「『ヒト受精卵へのゲノム編集』の可能性と課題」 武藤香織氏(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 教授) ○客席を交えたディスカッション |

|---|---|

| 特別ワークショップ (15:30~17:00) |

トークイベントのディスカッションで出された論点をさらに深く考えるためのワークショップ |

(M2・藤澤空見子)