皆さんこんにちは、D1の島﨑です!

3/12に公共政策研究分野の恒例行事である遠足が、上野にて開催されました。

午前は国立西洋美術館にて芸術鑑賞、その後上野恩賜公園のレストランでランチ、午後はグループに分かれてアクティビティに参加しました。

私は脱出ゲームに参加したので、脱出ゲームの様子をお届けしたいと思います!

今回は上野の謎ハウスさんにて、「さよならアリス」という公演に参加させていただきました。

この公演は謎解きや推理要素が強いということで、無事脱出できるかドキドキしましたが、同じチームの李さん、三村さんと、推理や謎解きを進め無事脱出することができました!

非日常的な世界に没入できる感覚がとても楽しく、新しい趣味になりそうな気がしています…!

今年は遠足の企画にも携わらせていただきましたが、皆さんも楽しかったと言ってくださり、さらに良い思い出となりました!

次の遠足も楽しみにしております。

こんにちは。M2の松山です。

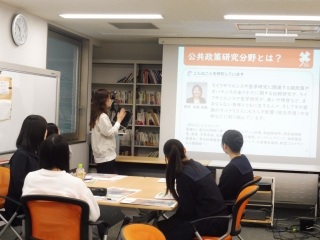

公共政策研究分野では、研究室訪問プログラム「東大の研究室をのぞいてみよう!〜多様な学生を東大に〜」に協力し、3月25日(月)に5名の高校生が研究室に来てくださいました。武藤先生の挨拶から始まり、研究室紹介、エコチル調査の13歳向けのパンフレットを高校生向けにアップグレードさせるグループワークをしていただきました。約1時間という短い時間でしたが、高校生ならではの視点でさまざまな案を出していただき、私たちも非常に勉強になりました。

また、参加者からは「どうやって進路を決めたか」などの進路相談も受け、受験生時代のことを思い出すなど、わきあいあいとした研究室訪問となりました。

プログラムに参加してくださった高校生の皆さま、ありがとうございました。

こんにちは。D4の佐藤です。

2024年2月28日13:30-16:30の院生ゼミにて、研修会社に委託を行い、ゼミ生を対象に「ChatGPTのはじめ方研修」を実施しました。

内容は、対話型のAIに関する説明に始まり、ChatGPTの基本的な使い方や効率的な質問の仕方、研究への役立て方と多岐に渡りました。

個人的にはChatGPTとweb検索の違いがあまり掴めていなかったのですが、基礎的なところを教えていただいたことで、少し研究に役立てる自信がついてきました。

院生のみなさんの関心も高く、今後も研究に役立つ研修が開催できるといいなと思います。

3月の公共政策セミナーは以下の通りに行われました。

=========

◆日時: 2024年3月13日(水)13:30~16:00ごろ

(1報告につき、報告30min+指定発言5min+ディスカッション)

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

****************

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

◆報告1

報告者:楠瀬まゆみ(新領域創成科学研究科 メディカル情報生命専攻 後期博士課程)

タイトル:人を対象とする医学系研究における利益共有(Benefit Sharing)

要旨:人を対象とする医学系研究においては、研究参加者や研究参加コミュニティへの利益の共有や提供は、研究への不当な誘引や被験者保護の観点から控えられる傾向にある。他方、国際的に実施される医学系研究で、特に開発途上国において実施される研究では、利益共有の問題は中心的な議論の一つであった。本発表では、利益共有に関して先行して行われてきた国際研究の議論を整理し、日本を含む先進国内における研究参加者や研究参加コミュニティへの利益の共有の議論を行うための課題についてまとめたい。

⇨指定発言:北尾 仁宏(公共政策研究分野 特任研究員)

◆報告2

特別報告:井上 悠輔(公共政策研究分野 准教授)

タイトル:医科研・公共政策での日々と次のことなど

要旨:医科研・公共政策では、助教の頃から14年間、

2月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

◆日時: 2024年2月14日(水)13:30~16:00ごろ

(1報告につき、報告30min+指定発言5min+ディスカッション)

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

****************

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

◆報告1

報告者:李 怡然(公共政策研究分野 助教)

タイトル:欧州における健康医療データ利活用の動向と権利保護の議論

要旨:近年、健康医療データを本人の診療・ケアのために一次利用するとともに、医学研究や創薬のために二次利用することが国際的に推進されるようになった。たとえばEU(欧州連合)では、加盟国間でデータを統合することで利活用を促進し、同時に患者・市民のデータ管理権を向上させるためのインフラ構築と法整備が進められている。日本でも、二次利用を含むデータ利活用が目指されているものの環境整備は十分に進んでいない中で、先行する欧州での取組みや目下直面する課題から、手掛かりとなる点も多いと考えられる。

本報告では、2023年下半期にかけてスイス連邦工科大学チューリッヒ校( ETH Zürich )にて訪問研究員として滞在した経験を報告し、スイスおよびEUにおけるバイオバンクやゲノム研究、国境を超えたデータの共有をめぐる動向、患者・市民の権利保護とデータ倫理に関する論点を紹介したい。

⇨指定発言:渡部 沙織(公共政策研究分野 特任研究員)

◆報告2

報告者:河田 純一(公共政策分野 特任研究員)

タイトル:慢性骨髄性白血病の治療における共同意思決定(SDM)

要旨:慢性骨髄性白血病(CML)は、これまで分子標的薬の生涯にわたる服薬が基本的な治療方針であった。しかし、2023年7月に出された『造血器腫瘍診療ガイドラインガイドライン 2023年版 第3版』において、無治療緩解維持(TFR)が臨床における治療目標のひとつに加わった。CML患者にとって、これは、治療方針について情報提供を受け、治療目標の(再)設定が必要になることを意味する。本報告では、2023年6-7月にCML患者家族を対象に大塚製薬と患者会が共同で行った意識調査の結果をもとに、CML患者が診療においてからどのような情報提供を受け、また、自らどのような情報を得ているのか、そしてその上で自らの治療についてどの程度理解し、治療を受けているのかを明らかにする。その上で、ICに基づく共有意思決定(SDM)の重要性を指摘したい。

⇨指定発言:島﨑 美空(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程)

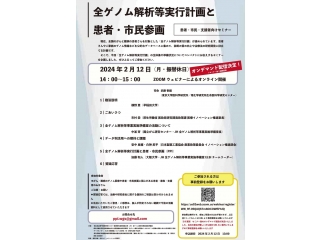

現在、全国のがんと難病の患者さんを対象とした「全ゲノム解析等実行計画」が進められています。患者さんやご家族のゲノム情報などを公的なデータベースに集めて、診断の質の向上や治療法の研究開発に役立てる事業です。

そこで、今回「全ゲノム解析等実行計画」の全体像や準備状況についてコンパクトにお伝えするセミナーが企画されました。ぜひふるってご参加ください。

----------------

患者・市民・支援者向けセミナー

「全ゲノム解析等実行計画と患者・市民参画」

現在、全国のがんと難病の患者さんを対象とした「全ゲノム解析等実行計画」が進められています。

患者さんやご家族のゲノム情報などを公的なデータベースに集めて、診断の質の向上や治療法の研究開発に役立てる事業です。

そこで、今回「全ゲノム解析等実行計画」の全体像や準備状況についてコンパクトにお伝えするセミナーを企画しました。

ぜひふるってご参加ください。

日時:2024年2月12日(月・振替休日)14:00~15:00

開催方法:ZOOMウェビナーによるオンライン開催

プログラム:

1.ごあいさつ

市村 崇(厚生労働省 医政局研究開発政策課 医療イノベーション推進室長)

2.全ゲノム解析等事業実施準備室の活動について

中釜 斉(国立がん研究センター・JH全ゲノム解析等事業実施準備室長)

3.データ利活用への期待と課題

安中 良輔・白神 昇平(日本製薬工業協会 産業政策委員会 イノベーション推進部会)

4.全ゲノム解析等実行計画と患者・市民参画(PPI)

加藤 和人(大阪大学・JH全ゲノム解析等事業実施準備室 ELSIチームリーダー)

5.質疑応答

参加対象者:

◆難病・がんのゲノム医療や患者・市民参画に関心がある患者・家族・支援者のみなさん

ご注意・お願い:

◆質疑応答では、治療や研究参加に関する個別のご相談は受け付けられません

◆当日いただいたご意見・ご感想は、個人が特定されない範囲で今後の活動資料として使用させていただきます

お申し込み方法:

ご参加される方は事前登録をお願いします。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9F-05QAQSTm46tCOWfDYdQ

参加費:無料

お問い合わせ先:ppi.wgs@gmail.com

申込締切:2024年2月12日 13:00

共催:

・国立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部(JH)全ゲノム解析等事業実施準備室

・厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業「全ゲノム解析を基盤としたがんゲノム医療の実

装に向けた患者還元、解析・データセンター、ELSI体制構築についての研究」班(研究代表者 中 釜斉)

・厚生労働行政推進調査事業費補助金難治性疾患政策研究事業「難病に関するゲノム医療推進にあたって の統合研究」班(研究代表者 水澤英洋)

・配信・運営支援:科学コミュニケーション研究所

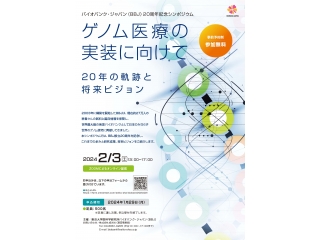

このたび、バイオバンク・ジャパン(BBJ)では、設立20周年を記念し、「バイオバンク・ジャパン 20周年記念シンポジウム ―ゲノム医療の実装に向けて 20年の軌跡と将来ビジョン」を開催することになりました。

2003年に構築を開始したBBJは、現在約27万人の患者さんの試料と臨床情報を保管し、世界最大級の疾患バイオバンクとして日本のみならず世界のゲノム研究に貢献してきました。本シンポジウムでは、これまでの歩みと研究成果、将来ビジョンをご紹介します。

無料の公開シンポジウムですので、ご興味のおありの方は是非ご参加下さい。

日時:2024年2月3日(土) 13:00 - 17:00

開催形式:Zoomによるオンライン配信

申込方法:事前申し込みをお願いしております。BBJウェブサイトよりお申し込みください。

お問い合わせ:株式会社成光社(運営事務局)

Email: biobank[at]seiko-sha.co.jp (atを@に変えて、送信ください)

Tel: 03-6661-0205(平日10時~17時まで)

講演者等プログラム詳細は、フライヤーをご確認ください。

1月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

◆日時: 2024年1月10日(水)13:30~16:00ごろ

(1報告につき、報告30min+指定発言5min+ディスカッション)

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

****************

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

◆報告1

報告者:佐藤 桃子(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース博士後期課程)

タイトル:カナダ滞在報告:ゲノム研究における多様性

要旨:2023年秋にカナダのMcGill大学Centre of Genomics and Policyに滞在した報告を行う。Centre of Genomics and Policyは法・医学・公共政策の観点から分野横断的に、ヒトの健康の促進や予防に関する社会倫理的・法的規範を分析している。ここでの授業の聴講および、実施したインタビュー調査と共同研究について紹介する。共同研究では、ゲノム研究における参加者の多様性に着目した。GA4GH (Global Alliance for Genomics and Health) などさまざまな機関がゲノム研究の多様性について提言を出しているが、日本のゲノム研究者にとっては直接当てはまらない・考慮しづらいケースもある。共同研究では、日本において考慮しうるゲノム研究参加者の多様性について検討したものである。

⇨指定発言:李 怡然(公共政策研究分野 助教)

◆報告2

報告者:亀山 純子(公共政策分野 特任研究員)

タイトル:ヘルスケアにおけるAI研究の倫理的、法的、社会的課題(ELSI)と報告ガイドライン

要旨:人工知能(AI)対応の医療機器の承認台数および開発台数は、増加を見せている。この傾向は、今後も続くことが予想される。一方で、医療は、人々の生命や健康に深く関わる活動である上、人々の生活の基盤でもある。AIの設計や活用を誤れば、個人や社会への倫理・人権に関する様々な問題を引き起こす可能性を有する。立法府がAIの規制を急ぐ現況の中で、医療AIの開発に関わる研究者の取り組み方針についても提案が示されてきた。しかしながら、このアプローチについてはコンセンサスがまだないのが現状である。

本報告では、医療AI研究者による成果公表についての具体的な指針を示す「報告ガイドライン」に注目する。このガイドラインは、研究開発時の工程やデータ管理についての透明性や評価可能性を高めることを通じて、AIの展開や実装の基盤となるものである。一方、近年では、こうしたAIの設計や使用方法がELSIと深く関わっている点も指摘されている。ELSIに関する研究者の役割が問われる中、報告ガイドラインの位置づけにも変化が求められている。今回、医療AI研究にかかる主要な報告ガイドラインについて、ELSIに関する記載を整理し検討したので報告したい。

⇨指定発言:河合 香織(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース博士後期課程)

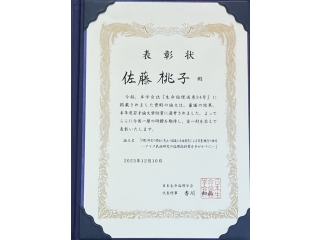

第35回日本生命倫理学会総会にて、佐藤・井上・武藤が執筆した論文「FPIC(

エスニックマイノリティを対象としたゲノム研究の倫理的・法的・社会的課題に取り組み、初めて発表できた論文にこのような賞をいただき、非常に嬉しく、光栄に思っております。本選考に携わってくださった関係者のみなさま、ご指導・ご支援をいただいたみなさまに心より感謝申し上げます。

【論文の書誌情報】

佐藤桃子、井上悠輔、武藤香織

FPIC(

生命倫理 2023年34号 p.60-68

◆以下の記事で、論文のご紹介をしています。

12月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

◆日時: 2023年12月13日(水)13:30~16:00ごろ

(1報告につき、報告30min+指定発言5min+

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

****************

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

◆報告1

報告者:河合香織(大学院学際情報学府博士課程)

タイトル:

要旨:遺伝学的特徴による結婚や出産をめぐる悩みは、患者・

⇨指定発言:亀山 純子(公共政策研究分野 特任研究員)

◆報告2

報告者:永井 亜貴子(新領域創成科学研究科 特任研究員)

要旨:バイオバンク・ジャパン(BBJ)

⇨指定発言:飯田 寛(公共政策研究分野 特任研究員)

博士課程の佐藤です。『生命倫理』に「研究に先立つ協議と自由意思による同意(Free, Prior, and Informed Consent: FPIC)」に関する論文が掲載されました。

佐藤桃子、井上悠輔、武藤香織「FPIC(研究の開始に先立つ協議と自由意思による同意)概念の検討—アイヌ民族研究の倫理指針案を手がかりに—」『生命倫理』33号、2023年

現在、北海道アイヌ協会・日本人類学会・日本考古学協会・日本文化人類学会は「アイヌ民族に関する研究倫理指針」を策定中です。2020年12月に公表されたこの指針の案には、日本の研究ガイドラインで初めてFPICという概念が導入されているため、この概念の背景と日本に導入することの意義・課題を検討しました。

FPICは、元々は先住民族の土地やエネルギーの開発問題から生まれた概念です。国連を中心とした議論により、先住民族に関わる資源開発では事前に先住民族と協議することが求められるようになったのと同時期に、ヒトDNAの研究でもゲノムデータだけを搾取するような研究が問題視されたことから、ゲノム研究においてもFPICが言及されるようになってきました。FPICの理念を組み込んだ研究倫理ガバナンスの実践はカナダや台湾でも見られます。

この概念が日本に導入されると、日本で初めて研究倫理において個人に対するインフォームド・コンセントの枠組みを超えて、アイヌ民族の集団的な研究参画の権利が尊重されることになります。一方で、元々は先住民族の自治権から生まれたFPICが、研究参画の協議という形で実践されていくことになるため、ガイドラインの完成後も継続したモニタリングが必要と考えます。

この論文はまだデータベースに掲載されていないため、ご興味のある方はお問い合わせください。

11月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

◆日時: 2023年11月8日(水)13:30~16:00ごろ

(1報告につき、報告30min+指定発言5min+

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

====

◆特別枠1

タイトル:近況報告➕戦傷医療の倫理を考える

⇨指定発言:永井 亜貴子(公共政策研究分野 特任研究員)

第82回日本公衆衛生学会総会にて、永井・李・藤澤・武藤の研究グループが執筆した論文「地方自治体におけるCOVID-19感染者に関する情報公表の実態:2020年1月~8月の公表内容の分析」が優秀論文賞をいただきました。

COVID-19の感染が拡大し、緊急事態宣言が発令された中で、自分たちに何ができるかを模索しながら調査を開始し、研究グループで何度もディスカッションをしながら取りまとめた論文が、このような賞をいただけたことを大変うれしく、光栄に思います。本選考に携わって下さった関係者のみなさま、ご指導・ご支援をいただいたみなさまに心より感謝申し上げます。

【論文の書誌情報】

永井亜貴子、李怡然、藤澤空見子、武藤香織

地方自治体におけるCOVID-19感染者に関する情報公表の実態:2020年1月~8月の公表内容の分析

日本公衆衛生雑誌 2022年69巻7号 p. 554-567

DOI: https://doi.org/10.11236/jph.21-111

◆以下の記事で、論文のご紹介をしています。

研究への患者・市民参画(PPI:Patient and Public Involvement)について、初めて学ぶ人が基本的な知識を得ることを目的としたeラーニング教材、<はじめて学ぶ「研究への患者・市民参画」>が「ICR臨床研究入門」のWEBサイトで公開されました。第一弾となる今回は、PPIの考え方や基本的知識に加え、PPI活動でのコミュニケーションや実践のヒントなど計8本の教材を作成しました。

近年、医学研究の分野においてPPIの重要性が認識されつつあります。しかし、参画を求められる市民・患者の側からも、研究者の側からもそもそもPPIとはどういったものなのか、何ができるのかといった疑問の声がありました。本教材は、そうした疑問や不安に答えることを目指しています。

教材の作成にあたっては、査読者として、公募した13名の患者・市民の方々に加え、有識者、今後運営する一般社団法人PPI JAPANの運営委員など、計20名の方にアドバイスをいただきました。本教材の制作過程そのものが、患者・市民、有識者のみなさまの知識や経験あってのものでした。ここであらためて御礼を申し上げます。

教材は、今後も追加予定です。PPIに関心のある初学者から既に実践されている方々、そしてPPIに取り組む様々な場面でご活用いただければ幸いです。(河田純一)

査読して下さった方々(50音順):朝美あゆみさん、石井なつきさん、梅澤庸浩さん、江本駿さん、遠藤清将さん、春日菜々子さん、加藤忠さん、岸田徹さん、桜井なおみさん、田野成美さん、土橋武彦さん、中田はる佳さん、西村由希子さん、野瀬健悟さん、東島仁さん、三木敏さん、村山ひとみさん、森定玲子さん、山田裕一さん、山口育子さん

はじめて学ぶ「研究への患者・市民参画」

https://www.icrweb.jp/course/show.php?id=91

▼受講方法と修了証の発行について

※受講には、「ICR臨床研究入門」のユーザー登録(無料)が必要となります。

※修了証の発行には、個人の場合1,000円必要となります。詳しくは、こちら(修了証発行について)をご確認ください。

※「ICR臨床研究入門」は2023年11月を目途に新システムに移行するそうで、受講や修了証発行について注意点があります。詳しくは、こちら(重要なお知らせ)をご確認下さい。

制作担当者:河田純一・木矢幸孝・藤澤空見子・武藤香織

この教材の制作は、日本医療研究開発機構(AMED)「治験・臨床研究の質の向上に向けた国民の主体的参加を促すための環境整備に関する研究」(日本医師会)、分担研究課題「治験・臨床研究における患者・市民参画を推進する手法の確立」(代表 武藤香織)の一環として行われました。

10月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

◆日時: 2023年10月11日(水)13:30~16:00ごろ

(1報告につき、報告30min+指定発言5min+ディスカッション)

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

****************

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

◆報告1

報告者:木矢 幸孝(公共政策研究分野 特任研究員)

タイトル:認知症研究の超早期予測・予防に関する倫理的課題

要旨:日本では高齢化の進展にともない、認知症高齢者の数は増加の一途を辿っている。その数は2012年では462万人であったが、2025年には約675〜730万人(高齢者の約5人に1人)になると予測される。このような中、認知症・アルツハイマー病研究は新たな展開を迎えつつある。臨床症状が出現する前から潜在的に疾患が進行していると仮定したうえで、バイオマーカー等を利用して超早期に疾患を予測し、発症予防や症状遅延を目的とした予防法の確立が目指されている。このような超早期予測・予防は、自覚症状がない中で、長期的に人々に認知症の予測・予防を要請することになり、社会実装においては検討すべき倫理的課題が存在する。そこで本報告では、認知症・アルツハイマー病研究の超早期予測・予防が実装される社会における倫理的課題について、その背景や先行研究を整理したうえで報告する。

⇨指定発言:武藤 香織(公共政策研究分野 教授)

D1の島崎です。

先日、8/26に”MIサマーフェスタ”が開催されました。

MIサマーフェスタは、東京大学大学院新領域創成科学研究科の医療イノベーションコースに所属する学生の交流を目的としたイベントです。

24名の学生と各研究室の先生方が参加し、武藤研からは、博士課程学生4名と修士課程学生1名の計5名が参加いたしました。

私は今回が初参加となりました!

普段、他研究室に所属されているみなさんが取り組まれている研究についてお話を聞く機会はあまりないのですが、、、

このフェスタを通して、皆さんがなぜそのような問題意識を持ったのか、それを解決するためにどのような研究デザインを設計していらっしゃるかなど、多くの学びを得ることができました!

また私の発表に対しても、多くのありがたいアドバイスをいただくことができました。

違う分野の方々からいただく違う視点からのご指摘には、いつもハッとさせられます。

また、研究を進めている同期の方の発表をお聞きし、私の研究に対するモチベーションも上がりました!

MIサマーフェスタで得た気づきをもとに、これからさらに研究に邁進していきたいです!

D1 島﨑美空

9月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

◆日時: 2023年9月13日(水)13:30~16:00ごろ

(1報告につき、報告30min+指定発言5min+

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

=====

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

◆報告1

報告者:北林 アキ(

タイトル:患者・

要旨:近年、医薬品の開発・規制・

この打開策を検討するべく、本研究では、主として患者・

本報告では、

⇨指定発言:木矢 幸孝(公共政策研究分野 特任研究員)

◆報告2

報告者:松山 涼子(

タイトル:出生コホート研究参加時の成長に伴う倫理的課題の検討

要旨:出⽣コホート研究(birth cohort study)とは、観察研究の⼿法の⼀つであり、特定の時期に⽣

出⽣コホート研究は、⼦どもから⼤⼈に成⻑するまで続く⽣

⇨指定発言:楠瀬 まゆみ(

M2の松山です。

7月18日(火)に、田園調布雙葉中学高等学校から職場体験の受け入れを行いました。

10名の高校1年生の方に、若者にとっての認知症の超早期予測の倫理的課題を洗い出す業務(午前)と、16歳を対象とした研究の説明文書案を点検する業務(午後)をお願いいたしました。

2グループに分かれてディスカッションをしていただき、各グループの意見を最後に発表してもらいました。ディスカッションでは、みなさんの経験をもとにした意見や、もし自分がその立場だったらどう思うか、など高校生ならではの視点から意見をいただき、大変参考になりました!

職場体験の後は、バイオバンクジャパンの見学にも参加していただきました。

ご参加いただいたみなさま、本当にありがとうございました!

(M2 松山涼子)

一般市民を対象とした、希少疾患への理解と医療資源の配分に関する意識調査の論文がOrphanet Journal of Rare Diseases誌で公開されました(オープンアクセス, PDFのDL可)。

Nakada, H., Watanabe, S., Takashima, K. et al. General public’s understanding of rare diseases and their opinions on medical resource allocation in Japan: a cross-sectional study. Orphanet J Rare Dis 18, 143 (2023).

https://doi.org/10.1186/s13023-023-02762-x

希少疾患は患者や家族に多大な経済的負担を強いる可能性がありますが、公的支援のための持続可能な制度を確立するためには希少疾患の特性や困難性に対する国民の理解が不可欠です。私たちの研究グループでは、日本の一般市民131,220人を対象に、希少疾患に対する知識や理解、医療費や研究開発に関するwebアンケートを用いた質問紙調査を実施しました。

得られた有効回答11,019回答を分析し、希少疾患の医療費や研究開発に対して公的資金による支援を国が行う事について、一般市民がどのような認識を抱いているかについて傾向を示しました。成人および小児の希少疾患の患者の医療費自己負担の一部を公的資金によって補助する事については、賛成する回答者が多く見られました(成人:59.5% , 小児:66.8%)。賛成の理由は主に、患者とその家族に多大な経済的負担が生じること、利用可能な治療の選択肢が限られていること、患者のライフプランや社会生活に希少疾患によって引き起こされる困難が影響を及ぼすことなどが挙げられました。

また、希少疾患の研究開発に対する国による公的資金の支援については、患者数が多い一般的な疾患の研究開発に対する国による支援への評価よりも、よりその必要性について評価した回答者が多くいました(一般的な疾患44.0%, 希少疾患56.0%)。希少疾患の研究開発に対する公的資金による支援を支持する理由としては、治療の選択肢が限られていることや、研究者が少ないために研究がしにくいことなどが挙げられました。

本調査の結果の分析からは、一般市民は希少疾患に対する公的支援の必要性について、希少性や遺伝性などの疫学的・医学的特徴よりも、患者や家族の日常生活での困難性や経済的負担をより重視して考慮している事が示唆されました。また、希少疾患の専門家と一般市民との間では、疫学的特徴や希少性を定義する人口的な閾値についてイメージや認識の差異が生じていることも結果から明らかとなっています。医療費や研究開発に対する財政支援が社会で適切に議論され受け入れられるために、複雑で多様な希少疾患の特徴やその政策について、市民とどのようなコミュニケーションを積み重ねていくべきか今後議論が必要であると考えています。

博士後期課程の高嶋です。

この度、幹細胞臨床試験の参加者によるソーシャルメディア投稿に関する論文が、Regenerative Therapy誌(オンライン/オープンアクセス)で公開されました。

Takashima K, Minari J, Chan S, Muto K. Hope for the best, but prepare for the worst: Social media posted by participants in stem cell clinical trials. Regen Ther. 2023;24:294-297. Published 2023 Aug 9. doi:10.1016/j.reth.2023.07.009

この論文では、幹細胞臨床試験に参加された方が、研究への参加経験についてソーシャルメディアに投稿することの影響について検討し、暫定的な推奨事項をまとめています。

臨床試験に関するソーシャルメディアの活用は、研究プロジェクトの経過や研究結果の普及、試験参加者の募集、医学研究に関する情報の提供などにおいて、様々な利点が報告されています。一方で、ソーシャルメディアを通じて臨床試験の参加基準に適合しないにも関わらず参加を可能とするような情報交換に用いられるケースが報告されていることや、まだ安全性や有効性が証明されていない治療法を、意図せずに最先端治療として広告するの役割を担う可能性への懸念などが指摘されています。

この論文では、幹細胞臨床試験の研究参加者がソーシャルメディアを使用する場合に、投稿の意図とは異なる影響を与える可能性として、①科学的妥当性に与える影響、②過度の期待を高める可能性、そして③研究の機密性に関する懸念について検討しました。その上で、研究者側からアプローチできることとして、1)研究参加候補者とのインフォームド・コンセントのプロセスで、ソーシャルメディアへの投稿に起因する影響について説明を行う、2)研究参加者がソーシャルメディアへの投稿を希望する背景にある問題に着目して、その問題への対応を試みる、3)ソーシャルメディアの価値ある利用や、意図しない悪影響を防ぐ方法について研究参加経験者とともに検討する、4)特定の規制や制度に関する誤解を避けるために、その規制や制度に関する正確な情報を提供するという、暫定的な推奨事項をまとめました。