次回の「みんなのラジオPPI」のご案内です。

いつもと同じく、気楽に聞いていただくため、zoomだけど音声メインでお届けいたします。

今年度第2回目は、

・前半は利益相反(前回の続編)を、

・後半は希少難治性疾患領域におけるPPIを

扱います。

みなさまからの質疑応答もお待ちしております。

プログラム:

◆「PPIと利益相反について考える・その2」

(ゲスト)国立がん研究センター 中田はる佳さん

◆「患者と研究者、医療者が共に医学研究をすすめるプロジェクト RUDY JAPANの取り組みから」

(ゲスト)大阪大学大学院医学系研究科 加藤和人さん、古結敦士さん

詳細・申込については、以下のURLをご参照ください。

申込を完了した方限定で事後配信もするため、当日ご都合が合わない方のお申込みも、お待ちしています。

皆様のご参加、お待ちしております!

(申込〆切:2/13(月) 0:00)

2023年1月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

◆日時: 2023年1月11日(水)13:30~16:00ごろ

◆場所: 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階

公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催

****************

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

◆報告1

報告者:渡部 沙織(公共政策研究分野 特任研究員)

タイトル:幹細胞研究における患者・市民参画とベネフィット・

◆報告2

報告者:松山 涼子(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 修士課程)

タイトル:バイオバンクと提供者の関係性における文献調査

要旨:未定

⇨指定発言:原田 香菜(公共政策研究分野 特任研究員)

この度、公共政策研究分野のウェブサイトをリニューアルしました。

ホーム場面に表示されるメインビジュアルは、(株)スペースタイムの楢木佑佳様にお願いしました。

公共政策研究分野の研究に関わるたくさんのモチーフと、社会のさまざまな人々を、ひとつの線でつなぐイメージで描いていただいた素敵なイラストです。つないだ線をよく見ると「elsi」とも読めるようにもなっています。

現在も公共政策研究分野のウェブサイト等で使っている四つ葉のロゴマークは、研究室設立当初、まだ北海道大学に在学中だった楢木様にデザインしていただいたものなのですが、十数年を経て再び縁がつながったことをとても有難く嬉しく感じています。

お知らせページからはSNSへのシェアもしやすくなりました。

なお、Peatixページでは、イベント情報もお知らせしています。

これからも地道に情報を発信していきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

「ゲノム」、みんなが持っていて、みんなに関係すること。

大事な情報をどう扱うかみんなで考えるためのイベントです。

わたしたちのグループ(※1)では、患者・市民が参画した形(※2)で、ゲノムに関係するコトやモノをどう扱っていくか、みんなで考えるプロジェクトを推進しています。

このオンラインイベントでは、わたしたちがどんなことをやろうとしているのかを知っていただき、ゲノムをめぐって一人ひとりが参画する医療と研究のこれからを考えます。

また、この活動に協力して下さる患者・市民委員の募集についても説明します。どうぞお気軽にご参加下さい!

【日時】2023年1月17日(火)19時~20時15分(予定)

【開催方式】オンライン会議システムzoom予定

【詳細・申込み方法】詳しくは、こちら(Peatixサイトへ遷移します)をご確認のうえ、1月17日(火)正午までにお申し込み下さい。

※1 わたしたちのグループ

日本医療研究開発機構(AMED)ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム「ゲノム医療・研究推進社会に向けた試料・情報の利活用とPPI推進に関する研究開発」(研究開発代表者:吉田雅幸)の研究班です。研究班では、患者・市民参画(PPI:下の※2ご参照)のもとで試料・情報の利活用を推進するためのコミュニケーションと実施体制の基盤を構築し、これが事業終了後(2025年3月予定)にも継続できるような体制作りを目標としています。

※2 患者・市民参画

患者・市民がそれぞれの立場で参画して、研究や医療をともに創っていくことです。英語ではPatient and Public Involvement/Engagementというので、PPIやPEという略語もよく使われます。

この冬も開催します、「みんなのラジオPPI」!

気楽に聞いていただくため、zoomだけど音声メインでお届けしております。

今回は、国内のPPIをめぐる近況として、

・「PPI研究会」に共催として参画している研究事業の取り組み

・昨今の製薬企業における取り組み

をご紹介します。

みなさまからの質疑応答もお待ちしております。

プログラム:

◆「PPIと利益相反について考える」(仮)

東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 武藤香織ほか

◆「製薬協のPPIの取り組みから」(仮)

(ゲスト)日本製薬工業協会 患者団体連携推進委員会 三澤賢治さん、吉田満美子さん

詳細・申込については、以下のURLをご参照ください。

http://ptix.at/bDpBFP

申込を完了した方限定で事後配信もするため、当日ご都合が合わない方のお申込みも、お待ちしています。

皆様のご参加、お待ちしております(申込〆切:1/20(金)0:00)。

助教の李です。全ゲノム解析研究に関するがん患者・がん患者の家族・市民の期待や懸念を明らかにした論文が公開されました。

Izen Ri, Junich Kawata, Akiko Nagai, Kaori Muto

Expectations, concerns, and attitudes regarding whole-genome sequencing studies: a survey of cancer patients, families, and the public in Japan

Journal of Human Genetics, 12 December 2022(オンライン早期公開、オープンアクセス)

https://doi.org/10.1038/s10038-022-01100-6

診断が困難な疾患の診断方法や新規治療法の開発を目指して、全ゲノム解析を行う研究が国際的に進められています。その対象となりうるがん患者やがん患者の家族の期待や懸念は、これまで日本で明らかにされていませんでした。

そこで、2021年3月にウェブ質問紙調査を実施し、がん患者1204名、がん患者の家族5958名、市民2915名の計10,077名から回答を得ました。

結果として、がん患者の全ゲノム解析研究に関する認知度は高くないものの、病気の診断や治療に有益であると期待をもっていました。他方で、がん患者とがん患者の家族は遺伝情報の保護に懸念を抱き、また、とくに家族は解析結果を知ることによる不安、遺伝性疾患がわかった場合に不利な取扱いを受ける可能性を心配していました。

国は現在、がんと難病の患者を対象に10万人規模の「全ゲノム解析等実行計画」を推進しています。全ゲノム解析では多様な疾患領域の結果が明らかになる可能性があり、長きにわかってフォローが必要となります。これに対応した研究参加者の相談・意思決定支援の体制や、遺伝的特徴・遺伝情報に基づく差別を防止する体制の整備が不可欠といえます。

この調査では20-30代の回答者数が限られており、また、調査時点からは少しずつ周知や啓発が進みつつあります。今後は、特に全ゲノム解析の成果が期待される希少難治性がんや、小児・AYA(Adolescent and Young Adult)世代のがん患者と家族の期待や懸念を継続的に把握し、意見を反映させる取組みが大切だと考えます。

■くわしくは以下のプレスリリースもご覧ください。

12月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

日時:2022年12月14日(水)

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

報告1

| 報告者: | 木矢 幸孝(公共政策研究分野 特任研究員) |

|---|---|

| タイトル: | 14日ルールの再検討:一般市民と不妊治療経験者へのFGI調査から |

要旨:

2021年、国際幹細胞学会(ISSCR)は「幹細胞研究・臨床応用に関するガイドライン」を改訂し、ヒト胚の受精後14日以降もしくは原始線条の形成以降の体外培養を禁止する、14日ルールを禁止項目から外した。ルールの再検討にあたっては一般市民や不妊治療経験者を含めた社会的な議論の必要性が指摘されるが(Hyun et al., 2021; McCully, 2021など)、本邦において上記の人々がヒト胚の14日を超える体外培養をどのように評価しているのか、そしてその理由は何であるのかは十分に明らかにされていない。

そこで、2022年9月~10月に一般市民と不妊治療経験者を対象にフォーカスグループインタビューを実施し、ヒト受精胚の体外培養の延長に関する評価とその理由を探った。本報告では分析中の調査の結果を共有し、調査から得られうる倫理的課題を報告する。

⇨指定発言:松山 涼子(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 修士課程)

報告2

| 報告者: | 李 怡然(公共政策研究分野 助教) |

|---|---|

| タイトル: | 健康医療データの利活用における子どもの権利保護を考える |

要旨:

近年、未診断疾患の診断や治療法の開発、企業による創薬のために利活用できるよう、患者・市民の健康医療データを収集する大規模プロジェクトが国際的に進められている。このような医学研究では、プライバシー保護やデータの利活用ポリシー、解析結果の返却のあり方などが検討課題となるが、とりわけ子ども(小児・未成年者)が研究対象者になる場合は、成人一般と比べて追加的な保護も必要とされる。たとえば、子どもは親権者の代諾で研究に参加するため、成長後に意思確認を行うことなどが挙げられる。今日、ビッグデータやデジタルヘルスの活用も目指される中で、子どもの権利をどのように保護するかや、子どもの関与のあり方をあらためて問う時期にある。健康医療データの収集や利活用が進む時代において、子どもの権利保護をめぐってどのような論点が浮上しているかを紹介し、この問題を考える手がかりとしたい。

⇨指定発言:渡部 沙織(公共政策研究分野 特任研究員)

2022年11月の公共政策セミナーは以下のように行われました。

| 日時: | 2022年11月9日(水)13:30~16:00 |

|---|---|

| 場所: | 東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター3階 公共政策研究分野 セミナー室/Zoom併用開催 |

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

報告1

| 報告者: | 永井 亜貴子(公共政策研究分野 特任助教) |

|---|---|

| タイトル: | 遺伝情報の取り扱いに対する態度と法規制のニーズ(仮) |

要旨:

2019年のがん遺伝子パネル検査の保険適用など、近年、日本国内においてもゲノム医療が普及し始めている。諸外国では、個人の遺伝的な特徴に基づく不適切な取り扱いを法律で規制する国も多いが、日本ではそのような取り扱いを禁止する法律は存在しない。また、国内においては、社会における遺伝的な特徴に基づく差別の実態や、遺伝情報の利用に関する市民の懸念についての調査が少なく、その実態は明らかではない。そのような背景のもと、市民を対象として、2017年および2022年に、遺伝情報の利活用に関するインターネット調査を実施した。

本報告では、遺伝的な特徴に基づく不適切な取り扱いの経験や、遺伝情報の利用に関する懸念等の態度、遺伝情報の取り扱いに関する法規制のニーズについて、5年間の変化も含め報告する。

⇨指定発言:李 怡然(公共政策研究分野 助教)

報告2

| 報告者: | 井上 悠輔(公共政策研究分野 准教授) |

|---|---|

| タイトル: | データ研究の倫理と「グループハーム」の検討(仮) |

要旨:

米国の連邦規則45CFR36は、当国の議論のみならず、我が国を含む他国の研究倫理の規範形成において大きな影響を及ぼしてきた。この規則における、許容される研究のあり方をめぐる規定については以前から議論がある。特に、研究の事前審査において「研究から得られる知識の応用による長期的影響の可能性を,その責任の範囲内の研究上の危険の要素として,考慮に入れるべきではない。」(「研究に関する倫理承認の基準」)とされる点である。研究の事前審査の段階で、研究がもたらしうる影響をあまりに広げて検討すると、研究活動自体が大きな制約を受けかねないとの発想が背景にある。一方、この点は、研究結果の影響が参加者個人にとどまらない研究(例:コミュニティ対象研究)、最近では、機械学習を用いたデータ解析の文脈から、批判されている。報告者は、この議論は日本のデータ研究を取り巻く、いくつかのトピックにも通じる点があると考える。本発表は、「グループハーム」をめぐる議論を手がかりに、この問題を振り返り、今後の検討のための論点を整理したい。

⇨指定発言:木矢 幸孝(公共政策研究分野 特任研究員)

日本医療研究開発機構(AMED)再生医療実現拠点ネットワークプログラム再生医療の実現化支援課題「再生医療研究とその成果の応用に関する倫理的課題の解決支援(倫理課題)」(研究開発代表者:東京大学・武藤香織)の公開シンポジウムのご案内です。

当課題では、再生医療・細胞医療・遺伝子治療に関わる「倫理的・法的・社会的課題(Ethical, Legal and Social Issues: ELSI)」の研究や支援を行っており、3年間の研究事業の成果を社会へ広くご報告するとともに、ヒト胚(受精卵)を用いた研究について、多様な立場の方を交えて議論する場として、公開シンポジウムを企画いたしました。

公開シンポジウム

「再生医療研究のELSI: ヒト胚研究利用と14日ルール」

| 日時: | 2022年11月22日(火) 14時~18時 |

|---|---|

| 場所: | オンライン開催(Zoomウェビナー) |

詳細・お申し込みは、以下のURLをご参照ください。

ピーティックスURL:http://ptix.at/N9QIVe

※事後配信もございますので、当日のご参加が難しい方のお申し込みもお待ちしています。

ピーティックスからのお申し込みが難しい方は、リンク先の末尾にございます、お問い合わせ窓口に、メールでご連絡ください。

2022年10月12日、以下のように公共政策セミナーが行われました。

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

報告1

| 報告者: | 武藤 香織(公共政策研究分野 教授) |

|---|---|

| タイトル: | 研究への患者・市民参画(PPI/E)の現状と課題 |

要旨:

近年、日本でも研究への患者・市民参画(PPI/E)の必要性に関する認識が広がり、実施報告に関する学会発表や論文も見かけるようになった。日本は、研究者の自主性を重んじ、モダリティ別・疾患別での研究費や政策での記述に基づくインセンティブに頼った普及となっているが、好事例の報告等を通じて、導入の抵抗感を下げる効果も出ているといえるだろう。一方で、そろそろ研究倫理指針などにおいて、PPI/E導入に関する倫理的な根拠や研究者等の責務を明確化することも考える必要がある。また、より具体的な実務のあり方(倫理審査での取扱い、公募手続き、守秘義務、利益相反管理、費用・謝金、論文等での記載事項、評価等)の議論も深める時期であろう。本報告では、AMED『患者・市民参画(PPI)ガイドブック』(2019)発行以降の国内での概況を踏まえ、これらの課題に対して検討中の内容を報告する。

⇨指定発言:永井 亜貴子(公共政策研究分野 特任助教)

9月14日13時半から公共政策セミナーが開催されました。

報告1

| 報告者: | 河合 香織(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース 博士後期課程) |

|---|---|

| タイトル: | ゲノム医療時代における『遺伝学的責任(genetic responsibility)』の再考 |

要旨:

1970年代以降、遺伝子検査(GT)に関する議論を形成してきた道徳的概念が「遺伝的責任」(genetic responsibility,GR)で、LipkinとRowley(1974)によって作られた造語である。この概念に対するもう一つのアプローチは、社会学者であるニコラス・ローズらによって提唱され、GRが個人の生活スタイルに生政治的影響を反映していると理論化した(Lemke、2006;Rose、2007)。

本報告では、このような遺伝学的責任の議論を踏まえ、日本におけるゲノム医療時代における遺伝学的責任の射程について再考するという博士課程での研究計画について発表する。

⇨指定発言:渡部 沙織(公共政策研究分野 特任研究員)

報告2

| 報告者: | 北林 アキ(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程) |

|---|---|

| タイトル: | 患者・市民の視点を医薬品の安全な使用のために活用する際の課題の検討 |

要旨:

医薬品には副作用等のリスクがあるため、製造販売後も引き続き副作用等の情報収集を行い、医薬品の安全かつ適正な使用のために活用することが重要である。

収集する情報源として、これまで主であった製薬企業や医療従事者からの情報に加え、患者から寄せられる情報の利点が注目され始め、医薬品の安全な使用のために当該情報を規制当局の意思決定に活用する取組みが世界的にも進んでいる。しかし、我が国でのこうした取組みは、他の先進国に比べて大きく後れている。

そこで、この打開策を検討するべく、本研究では、主として患者・市民からの情報収集の手段について、文献研究及び調査研究(アンケート調査)により国内外の現状を調査している。

本報告においては、これまでの検討を踏まえて今後実施予定の、患者・市民を対象とした調査計画(案)を共有したい。

⇨指定発言:武藤 香織(公共政策研究分野 教授)

特任研究員の木矢です。『保健医療社会学論集』に保因者の遺伝学的リスクの意味づけに関する以下の論文が掲載されました。

木矢幸孝

「遺伝学的リスクの意味づけに関する別様の理解可能性」

保健医療社会学論集,33(1): 56-65,2022年7月.

遺伝学的検査の出現は人々に自身の遺伝学的リスクと向き合うことを可能にしています。先行研究では、主として遺伝学的リスクを有する個人はそのリスクに対して罪悪感や責任感等を抱いていることを示してきましたが、遺伝学的リスクを「大きな問題」ではないと語る人々の経験は十分に分析されていませんでした。そこで遺伝学的リスクを「大きな問題」として捉えていない球脊髄性筋萎縮症(SBMA)保因者の語りをN. Luhmannの「リスク」概念と「危険」概念を用いて分析することで、遺伝学的リスクの意味づけに関して、これまでとは別様の理解を示すことを目的に検討をしました。

その結果、遺伝学的リスクを「大きな問題」ではないと語る人とそうでない人はリスクの意味内容が異なり、両者には保因者の役割や子どもに対する責任の所在において差異があることを示しました。同時に、両者は遺伝学的リスクの問題化の認識において、時間軸上にずれがあることを提示しました。

遺伝学的リスクの意味づけの仕方は個々人によって異なりますが、その意味づけの背景や理由まで含めて理解することが大切だと感じています。その一端を明らかにできたことが今回の拙稿の意義だと思います。

研究業績はresearchmapよりご確認ください。

東京大学医科学研究所奨励賞は、本所に在籍する研究者の中から、基礎的及び臨床的研究の発展、あるいは医科学研究の社会的実装や先端的医療の普及などに大きく貢献した若手人材を表彰することで、医科研の活動を社会にアピールするとともに、若手研究者の基礎・臨床研究および社会貢献活動を奨励するために創設されました。

令和4年度奨励賞受賞者として、当研究室の井上悠輔准教授が選ばれました。受賞理由は、医療現場や一般社会に於ける様々な倫理的・法的・社会的課題に関する研究を行い、生命倫理の確立やガイドライン・法整備に向けた提言を通じて、健全な生命科学の発展・普及に向けた検討に貢献したことです。

7月21日に所長室で授賞式があり、山梨裕司所長から賞状を渡されました。

https://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/education/page_00204.html

「選考員のOB・OGの各氏に心より感謝申し上げます。この研究所では『医科学』のフロンティアをめぐる実に多様な活動が展開していますが、倫理・社会面での活動が選考に残るとは思っていませんでした。この領域について認識いただいたことが率直に嬉しいです。今回の受賞理由には恐懼するばかりで、地味に試行錯誤する毎日ですが、研究所の先生方と多くの仲間に支えられて活動を続けてこられました。これを励みにして、また一歩一歩がんばります!」(井上)

以下のように公共政策セミナーが開催されました。

報告1

| 報告者: | 楠瀬 まゆみ(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程) |

|---|---|

| タイトル: | 医学研究におけるPHRデータ共有の共有と利活用に関する一般市民に対する意識調査 |

要旨:

2020年7月の閣議決定により、「データヘルス改革」の実現に向けた取り組みが進められている。そこでは、健康・医療・介護分野データの有機的連結によるパーソナルヘルスレコード(PHR)データシェアリングによる効果的・効率的な医療・介護サービスの提供や、マイナポータルなどを用いて健康・医療等情報をスマホ等で自分のパーソナルヘルスレコード(PHR)データを閲覧したり、民間企業・研究者がPHRビッグデータを研究やイノベーション創出に活用できる仕組みの構築が目指されている。

そのための一環として、国民のマイナカードの取得、健康保険証としての利用、公金受け取り口座の登録のインセンティブとして、サービスや商品と交換可能なポイントの付与をおこなっている。他方、研究の文脈においては、研究参加者への謝礼等の提供関しては、不当な誘因などの倫理的議論が存在する。

今回の発表においては、2021年におこなった医学研究におけるヘルスケアデータの提供と利活用に関する一般市民の意識調査から、特にリテラシーや、インセンティブとしてのポイント付与、一般市民の研究へのデータ提供の選好などの関係に焦点を当てて発表を行う。

⇨指定発言:河合 香織(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース 博士後期課程)

報告2

| 報告者: | 佐藤 桃子(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース 博士後期課程) |

|---|---|

| タイトル: | アイヌ遺骨の研究利用をめぐる政策形成過程の検討 |

要旨:

19世紀後半から戦後に至るまで、アイヌの人々の遺骨は人類学的関心を集め、研究者やその協力者による発掘にさらされてきた。日本は2008年に「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を可決し、遺骨問題は内閣官房のアイヌ総合政策室で議論されている。遺骨を保管していた大学等に対する返還訴訟はしばしば紹介されることがあるものの、遺骨問題対応の政策的な決定過程に関する分析は多くない。

本発表では、アイヌ政策推進会議および作業部会の議事録から、アイヌ遺骨問題の議論の過程を検討し、特に「慰霊施設に集約した遺骨について、研究利用の可能性を残す」という方針がどのような議論を元に形成されたのかを紹介する。

⇨指定発言:北林 アキ(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程)

永井です。地方自治体が公表した新型コロナウイルス感染症の感染者に関する情報について調査した結果をまとめた論文が公開されました。

永井亜貴子、李怡然、藤澤空見子、武藤香織

地方自治体におけるCOVID-19感染者に関する情報公表の実態:2020年1月~8月の公表内容の分析

日本公衆衛生雑誌 早期公開(第69巻第7号に掲載予定)

DOI: https://doi.org/10.11236/jph.21-111

厚生労働省は、地方自治体への事務連絡で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を含む一類感染症以外の感染症に関わる情報公表について、「一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針」(基本方針)を踏まえた適切な情報公表に努めるよう求めています。しかし、自治体が公表した情報を発端として生じた感染者へのスティグマへの懸念が指摘されており、新型コロナウイルス感染症対策分科会の偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループのこれまでの議論の取りまとめにおいても、地方自治体による公表がCOVID-19感染者等への差別的な言動の発端となった事例があると報告されています。

そこで、本研究は、地方自治体におけるCOVID-19の感染者に関する情報公表の実態を明らかにすることを目的として、都道府県・保健所設置市・特別区が2020年1~8月に公式ウェブサイトで公開していたCOVID-19感染者に関する情報を収集しました。収集した情報について、厚生労働省が基本方針で参考とするように求めている「一類感染症患者発生に関する公表基準」(公表基準)で示されている項目の公表の有無、感染者の個人特定につながる可能性がある情報が含まれていないかを確認し、公表時期による公表内容の違いがあるかを分析しました。

その結果、公表基準で非公表と示されている感染者の国籍・居住市区町村・職業が公表されており、2020年4月以降では居住市区町村・職業を公表する自治体が増加していることがわかりました。また、公表内容に感染者の勤務先名称や、感染者の家族の続柄・年代・居住市区町村などの個人特定につながりうる情報が含まれている事例があることも明らかとなりました。

COVID-19患者の国内発生1例目から2年以上が経過し、その特徴や感染経路などが明らかになってきた現状において、感染者の個人情報やプライバシーを保護しつつ、感染症のまん延防止に資するCOVID-19に適した情報公表のあり方を検討することは、喫緊の課題と考えられます。また、検討により決定した情報公表の方法や内容については、市民や報道機関に丁寧に説明し、理解を得ることが必要であると考えています。

本研究が、COVID-19に関する情報公表の基本方針の見直しや、今後の新興感染症に備えた議論の一助になれば幸いです。

6月の公共政策セミナーが以下のように行われました。

〈報告概要(敬称略・順不同)〉

報告1

| 報告者: | 高嶋 佳代(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程) |

|---|---|

| タイトル: | 患者対象のFirst in human(FIH)試験における倫理的課題の探索 |

要旨:

治療法の臨床応用には、人を対象とした臨床試験が必要となる。とりわけ安全性検証を主目的として人で初めて実施される、いわゆるFirst in human試験(FIH試験)には不確実性や未知のリスクへの懸念が考えられ、そのリスクベネフィットの衡量はより複雑性を増すと考えられる。このような臨床試験の倫理的課題の検討は、理論研究や質的研究がなされてきているが、抗がん剤などの生命に関わる疾患を対象としたものが多く、生命の質に関わる疾患への検討はまだ十分であるとはいえない。そこで本研究では、新規性の高いFIH試験の倫理的課題を検討し、今後実施される同様の研究への一助とすることを目的として、2014年に世界で初めてiPS細胞を用いたFIH試験に焦点を当て、研究に関与した様々な立場の当事者にインタビュー調査を行なっている。

本報告では、インタビュー調査の進捗について報告する予定である。

⇨指定発言:楠瀬 まゆみ(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程)

報告2

| 報告者: | 飯田 寛(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程) |

|---|---|

| タイトル: | 日本の生命保険と労働分野における遺伝差別とは何か(博士論文の構成と概要) |

要旨:

遺伝情報はその固有性、不変性、親族共有性、将来予見性などから特別な情報であるとする遺伝情報例外主義の観点から、特に生命保険と労働の分野は注目された分野であり、諸外国では生命保険や労働の分野で遺伝情報を使用することは差別であるとして法律等で禁止する動きがある。一方で、日本では個人情報保護法以外に遺伝情報について定められた規制はなく、生命保険業界ではガイドラインがいまだ公表されておらず、労働の分野も限られた厚生労働省の指針等があるだけで、遺伝情報の取扱いに関する倫理的問題に議論が進んでいない状態である。そこで、議論を進めるために日本の公的・民間保険の環境、日本の労働者の健康管理の責務・環境において、遺伝差別とはどういう形態/態様なのかを、海外との比較において具体的に示すことを本研究の目的とする。今回は本研究(博士論文)の構成・概要について報告する。

⇨指定発言:佐藤 桃子(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース 博士後期課程)

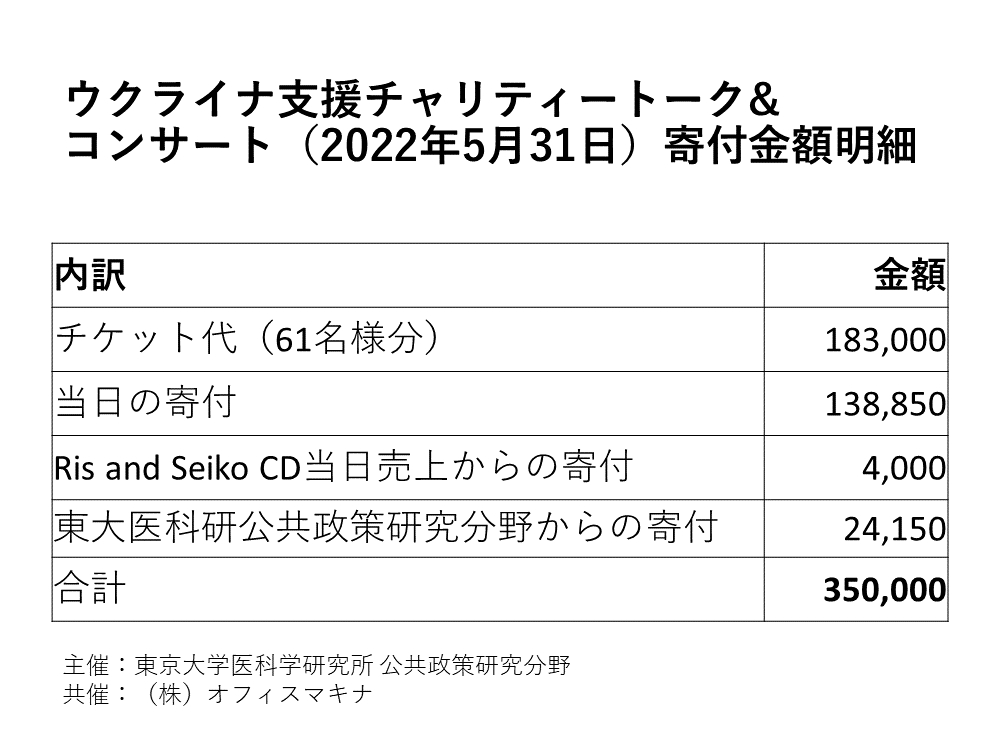

5月31日(月)に開催しましたウクライナ支援チャリティトーク&コンサートには、多くの方からご参加を頂き、ありがとうございました。

また、当日にも、多数の方からのご寄付を頂きました。

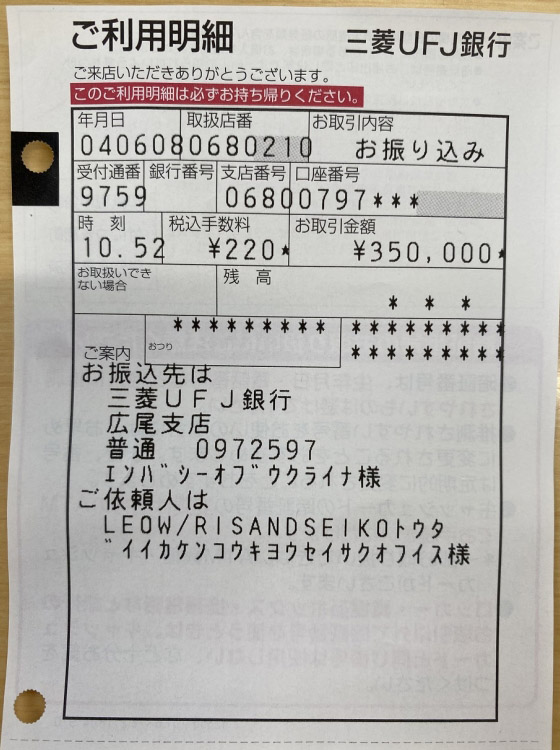

チケット代と当日の寄付、演奏者Ris & SeikoのCD当日売上からの寄付、当研究分野からの寄付を合わせて合計350,000円を、在日ウクライナ大使館に振込いたしました。

寄付金額の明細と、振込完了明細は画像をご参照ください。

この度は、ご賛同・ご支援いただいた皆様に、心より御礼申し上げます。

ウクライナで戦禍に遭われた人々への支援に少しでもつながるよう、また、一日でも早く安心して暮らせる日々が訪れますよう、お祈り申し上げます。

本件に関するお問い合わせ先:

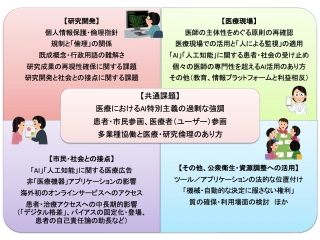

厚生労働科学研究費補助金「医療AIの研究開発・実践に伴う倫理的・法的・社会的課題に関する研究」(政策科学総合研究事業(倫理的法的社会的課題研究事業))の成果をまとめました。総論の他、以下の分担研究報告が収められています(執筆者など詳細は本体参照のこと)。※添付したのは暫定版であり、微修正が生じる可能性があります。

- 疾患予測ツールの位置づけとリスク対応に関する研究

- 診療録サマリー作成支援のAIをめぐる医師の意見から

- 心理学的支援への情報通信技術導入について

- 医療AI研究開発における倫理的諸問題に関する資料の基本項目の検討

- 医療AIの開発と利活用をめぐる諸課題と架空事例作成

- 医療用AI導入に関するフォーカス・グループ・インタビュー

- 医療AIを考えるための架空事例も6件新たに追加されています。

この活動の間、海外ではWHOの報告書、国内では日本医師会の答申も示されるなど、この話題に関する議論が展開されるようになりました。「AI」のみの議論というより、医療やそのインフラ、医師の行為のあり方をめぐる議論として、多角的に検討するための一つの切り口だと考えています。(井上)

日本保健医療社会学会では、当該年度に発行された機関誌『保健医療社会学論集』に掲載された若手研究者による論文(総説、原著、研究ノート)のうち、著者(共著の場合は筆頭著者と読みかえる)の年齢が35歳未満であるか、また研究歴が10年未満とみなせるものを対象に、学会奨励賞として園田賞を授与しています。

このたび、『保健医療社会学論集』第32巻2号(2022年)に掲載された『「軽度」とされる患者の困難性―球脊髄性筋萎縮症による身体機能の衰えの感受に着目して―』が園田賞に選ばれ、当研究室所属の木矢幸孝特任研究員が受賞いたしました。授賞式は、2021年5月に開催された、第48回日本保健医療社会学会大会にて執り行われました。

本選考に携わって下さった関係者の皆様に心から御礼申し上げます。

(『保健医療社会学論集』は、掲載から一年半を経過した時点でJ-STAGEにて公開される予定です)

井上です。冬に執筆していた論文が刊行されました(オープンアクセスです)。

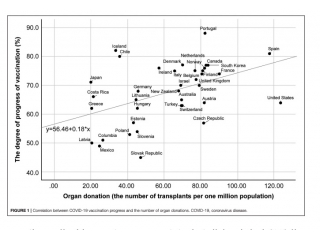

本論文は、『新型コロナウイルス感染症の予防接種の進捗は、各国における臓器提供の活発さのパターンと似ている』という状況に注目し、その背景を「信頼」や「社会連帯」を糸口に考えています。

OECD諸国における予防接種の展開を見ていると、急速に普及する国もあれば、早く始めても苦戦している国があったりします。各国で接種が本格化した2021年の夏・秋の状況を見ると、予防接種の展開は、その国における従来の移植臓器提供の活発さと有意な相関関係があるようでした。多変量解析の暫定的な結果によれば、「医療者・医療への信頼」が双方に共通のプラス要因であることも示唆されています。公衆衛生と社会のあり方を考えるヒントがあるかもしれません。

Inoue Y. Relationship Between High Organ Donation Rates and COVID-19 Vaccination Coverage. Front Public Health. 2022 Apr 11;10:855051. (doi: 10.3389/fpubh.2022.855051.)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35480588/