2010年4月より、信濃毎日新聞の「サイエンスの小径」というコラムの執筆を担当させていただくことになりました。担当編集者の方の許可を得て、こちらに転載します。

「サイエンスの小径」(2010年5月10日信濃毎日新聞掲載)

▽研究者と被験者を結ぶ▽武藤香織

「公共政策研究」という分野に携わる私の主たる仕事は、生物学や医学の研究者からの相談に乗ることである。「研究に協力してもらう被験者に迷惑をかけない研究計画」や「インフォームド・コンセント(説明と同意)」といった事柄についての相談が多い。最近は、与党による事業仕分けで「世界で一番になる意味」を真正面から問われた影響もあってか、「世の中に研究成果をわかりやすく伝える方法」もよく聞かれる。

日本の科学研究費の大半は税金なので、世の中に対する説明責任を果たすのは当然である。だが、夏には研究の進捗状況を詰問され、冬になれば来年度の予算編成で研究費が減額されないかとやきもきしていて、研究者の疲労の色も濃い。とはいえ、研究者の多くは非常に真剣だ。医薬品は、外国の製薬企業に特許を取られると、その特許料で値段が跳ね上がる。だから、研究成果が日本の企業によって実用化され、日本の人々に届くことを願ってもいる。

先日、松本に住む友人が興奮した様子で連絡をしてきた。その友人が見つけたのは、脂肪燃焼や血糖値低下を促すホルモンの研究成果に関する記事。「高齢やけが、足腰の病気などで運動できない人向けの薬の開発につながる可能性」が示唆されたというマウスでの実験結果のことだった。友人は、手足に不自由があるものの、電動車椅子で日々活動している。しかし、運動量はどうしても少なく、脂肪の代謝に苦労しているそうだ。まだ基礎研究段階でも、人への応用可能性があるとすれば、期待が膨らむのはもっともだ。

研究成果を待ち望む人からの応援の手紙やメールは、研究者を勇気づける。ただ、医学研究の場合、ほとんどが「早く治療法を見つけて」という要望なので、実用化までの長い道程を考えると、研究者も返事に窮する。しかし、彼女はその研究者に「もし人で試すときには、自分を使ってほしい」とメールを送った。動物で試していたものを人間に試すとき、研究者は一番緊張するし、頼みにくい。そこに名乗りを上げた彼女のセンスに感服した。即座に届いた返事には「心に沁みた。一日も早くお役に立てるよう、研究を進める原動力を頂いた」とあった。

自分のためではなく、将来の人のため。研究者と被験者を結ぶのは、この理念だ。両者が納得したうえでこの研究開発のプロセスに臨めるように、陰からサポートしていきたいと思っている。

(東大医科学研究所准教授)

【メディカルゲノム専攻入試説明会日程】

H22年5月8日(土)10:00-17:00

浅野キャンパス武田先端知ビル5F武田ホール

今年の8月に行われる入試日程については、こちらをご覧下さい。

【オープン・ラボ】

(新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻・学際情報学府)

H22年5月9日(日)13:00-18:00 当研究室でご相談をうかがいます。

H22年6月5日(土)13:00-18:00 当研究室でご相談をうかがいます。

あらかじめ予約の連絡をしていただいた方から優先に、スタッフが個別にお話をうかがいます。

なお、昨年と同様(そして、これからも)ここは実験設備はないので、施設見学としては余り有意義でないかと思います。(雰囲気は「事務所」です)

訪問ご希望の方は、

までご連絡ください。

また、当日のご連絡は、ヒトゲノム解析センターの入口にある内線電話で 72079 を押してください。

4月1日付けで、井上悠輔助教が着任しました。

また、新領域創成科学研究科の大学院生(D1)として荒内貴子さん、学際情報学府の外国人研究生として趙斌さんが仲間に加わって、小さな研究室も賑やかになってきました。

みなさん、どうぞ宜しくお願いします。

3月6日(土)、企画展『boundary face ⇔ 界面空間』の関連トークイベントが開催されました。雨の中、午前午後共に定員以上のお客様に足をお運び頂きました。

午前中(11時~12時)のアーティストトークでは、アーティストの岩崎秀雄さんと井上恵美子さんが、それぞれの作品について解説して下さいました。

岩崎秀雄さんの作品Metamorphorest Vは、様々な界面がせめぎ合う、私たちの生きる世界を表現しています。シアノバクテリアを使ったgreen human、切り絵、映像、フラスコには、どれも、岩崎さん独自の技術と視点が生かされていることを教えて頂きました。特に岩崎さんの真骨頂である切り絵は、一枚一ヶ月が費やされる、緻密な即興作品です。「好きなものを集めた」とのことですが、自分自身の内面を追求し表現されるものが、結果的に世界を表現する点にアートの面白さがあるように思います。

雨で室内が薄暗かったので、天井にゆらめく影を鑑賞することができたのも幸運でした。岩崎さんの作品は、日が陰るにつれ、美しくなっていきます。

一方、井上恵美子さんの作品painting with…は、人の皮膚上にある常在菌を集め、言わば絵の具として用いた作品です。結果的には世界地図が描かれますが、作品は、友人知人にほっぺたから常在菌をもらえないか聞いて、拒否されたり、許可されたりするところから既にはじまっています。実は、この点は展示後に井上さんから教えて頂いたのですが、偶然にも公共政策研究分野で日頃考えている、「ヒト試料の利用における倫理的課題」というような問題ともつながる作品を展示していただけたのだと知り、とても嬉しかったです。

お二人の作品、特に井上さんの作品は、普段実験室でも用いる材料や手法を使って制作されるバイオメディアアートと呼ばれる分野に含まれます。岩崎さんは、自身の研究室にアーティストを招き、この分野の発展に尽力されています。

研究室におけるアーティストは、サイエンスが取りこぼしたり、避けたりする事柄を拾い上げ、意味を見出す存在として意義があると岩崎さんは言います。井上さんが材料とした「常在菌」も、それを専門にする研究室でなければ(岩崎さんの研究室でも!)研究者からは忌み嫌われる存在です。また、たとえば「死」は人間にとって重要な問題ですが、サイエンスが苦手とする分野の1つです。

同時に、アーティストは昔から生物を利用することに関心を持ってきましたが、そうしたアーティストがサイエンティストと共に活動をすることで、たとえば生物試料の取扱いなどについて、サイエンティストが構築し守ってきた倫理観を共有することができると言います。

バイオメディアアートはまた、未来の社会のあり方を描き人々に提示するという社会的な機能を果たし得ます。アートを通して、サイエンスの倫理を考える。そんな会が今後あちこちで開かれるかもしれません。

午後(14時から16時)のサイ・アート・カフェでは、岩崎秀雄さんに、生物時計の科学的研究、文化誌的研究、そしてアート活動という幅広い領域に渡るご自身の活動についてお話頂きました。岩崎さんは、名古屋大学在籍中に、生物時計を試験管内で再現することに世界ではじめて成功し、生物時計の科学的研究に重要な貢献を果たしました。しかし、かつては科学者になるか科学史家になるか悩んだこともあったとのこと。その中で、12世紀ヨーロッパで誕生した「時計」という概念なしには成立しなかった「生物時計」という分野に関心を持って研究者になるに至ったのだそうです。人の創るものをアートと呼ぶならば、岩崎さんは、アートとサイエンスの間、関係性に興味の原点を持ったサイエンティストと言えそうです。

研究者の卵からは、「自分は実験だけで手一杯なのですが、岩崎さんのように幅広い活動をするにはどうすればよいですか?」という、きっと多くの人が思う質問がありました。岩崎さん曰く、「子どもの頃から切り絵を続けてきたけれど、学生の頃は、どんなに実験で疲れていてもたとえば2時間は切り絵の時間にしようとしていました。それなりに努力も必要です。後は、バランスですね。」

疲れていると睡眠を最優先してしまう私には胸に刺さる一言でした。けれどやはり何事も最後は努力なのですね。

午前午後共に、面白いお話の中身は、またの機会にきちんとご報告できればと思います。

岩崎さん井上さん、そしてお越し頂いた皆様、本当にありがとうございました。

そして、近代医科学記念館の木下さん鈴木さんにもこの場を借りてお礼申し上げます。

企画展『boundary face ⇔ 界面空間』は、今月18日まで開催中です。

皆様ぜひ何度でも足をお運び下さいませ。

(文責:渡部、写真:五嶋)

現在、近代医科学記念館にて開催中の企画展『boundary face ⇔ 界面空間』の関連イベントを下記の通り開催致します。

どなたでも歓迎致します。是非、足をお運び下さい。

尚、企画展は3月18日(木)まで開催しております。

岩崎秀雄氏と井上恵美子氏によるアーティストトーク

2010年3月6日(土)11:00~12:00

岩崎氏登壇によるサイアートカフェ

2010年3月6日14:00~16:00 (主催:東大医科研公共政策研究分野)

参加費:無料

定員:20名 (要予約)

お問い合わせ/ご予約先

公共政策研究分野 (内線:72079/Email:

)

2月24日に台湾国立成功大学医学‧科学技術および社会研究センター(National Cheng Kung university STM Center、以下成功大学STMセンターと略す)の楊倍昌教授、翁裕峰教授、呉挺鋒教授、陳佳欣教授ら4人の先生方が公共政策研究分野を訪問されました。

2009年から、成功大学STMセンターは、台湾バイオバンクの運営側(科学者や行政)と国民の間の認識の溝の深さに注目し、科学政策の実施と国民とのコミュニケーションに有効的な解決策を模索し始めています。そのため、ご訪問の目的は、バイオバンク・ジャパンの運営経験を参考にするとのことでした。

訪問当日は、ちょうど医科研主催の第三回サイエンスアート企画展『boundary face ⇔ 界面空間』の初日にあたり、展示作品について、アーティストの岩崎秀雄さんが直接説明をしてくださいました。成功大学STMセンターの陳佳欣先生は、台湾でサイエンスカフェを実際に手がけた経験をお持ちであり、同行の先生方も今回の企画展に大変興味を示されました。

企画展観覧後にはランチミーティングを行い、ちらし寿司を堪能しながらバイオバンクの構築や科学コミュニケーションの試みなどについて意見交換をしました。公共政策研究分野からは、武藤さんがバイオバンク・ジャパンの概要について説明し、渡部さんがバイオバンク・ジャパンへ協力して下さっている方々とのコミュニケーションについて話題提供し、そして、洪さんが韓国のバイオバンクの事例を紹介しました。

成功大学STMセンターからは、バイオバンク運営の方法や、バイオバンクの医学的・科学的効果は本当に期待できるかという問題提起をされました。それから、国民の医学研究への理解や協力の動機、行政の科学研究への資金提供などについての各国の社会背景の違いなども指摘されていました。STSのテーマに関心の高い先生方ですので、議論が盛んに交わされているうちに、あっという間に予定の2時間半が過ぎてしまいました。

その後、成功大学の先生方は東京大学医科学研究所にあるバイオバンク・ジャパンの血清バンクとDNAバンクを見学しました。DNAバンクを見学される際に、先生方はバイオバンク・ジャパンの厳重なセキュリティに感心され、血清バンクでは、楊倍昌先生はタンクの置かれている環境の整理整頓や掃除の行き届いているところに感心を示されていました。それ以外に、翁裕峰先生は医科研構内の危険物標識の表示などにも目を配られ、職場における安全管理について観察されました。

短い間の交流でしたが、成功大学STMセンターの先生方は満足してお帰りになられた様子です。私は今回の交流を経て、同じく医療と社会の接点というテーマに関心を持つ者として、成功大学STMセンターの先生方の研究への熱意に感銘を受けました。次回、台湾でのさらなる交流を心より楽しみにしています。

(文責・張、写真・五嶋)

今日は、静岡県立短期大学の松平千佳先生のお招きで、第1回HPS国際シンポジウムで講演してきました。松平先生は、私が初めて教鞭をとった北九州保育福祉専門学校での恩人ですが、相変わらずタフに頑張っておられる姿に元気をいただきました。

HPSとは、「遊び」を通じてこどもに検査や治療の恐怖や拒否感を与えないような取り組みを実践する人たちです。静岡県立短期大学で養成された少数精鋭のHPSたちは、実際に病院で活躍しています。

医療側も、HPSのおかげで、採血や治療がスムーズになったという実感を持てているようですが、HPSが単に「こどもをあやす係」として普及してしまうことは望ましくないと思いました。こどもと親の気持ちに寄り添えるHPSには、こども医療の権利擁護者としての権限も付与されていいんじゃないかなと思いました。

命を削っても被験者になりたい患者さんのことを考えていた日々だったので、命を削っても遊びたいこどもの存在を思ったり、「医療」・「病院」という枠組みの中で、「遊び」のパワーはどこまで立ち向かえるのかを考えさせられたり…勉強になりました。(む)

東京大学医科学研究所主催 第三回サイエンスアート企画展

『boundary face ⇔ 界面空間』― 岩崎秀雄・井上恵美子展

─── 実験室で芸術家は何を観るのか

| 会期: | 2010年2月24日(水)~3月18日 |

|---|---|

| 会場: | 近代医科学記念館(東京都港区白金台4−6−1) |

| 開館時間: | 平日:10時~18時/土日:10時~17時 休館日:月曜日・祝日 |

【関連企画】

○岩崎秀雄氏と井上恵美子氏によるアーティストトーク:2010年3月6日(土)11:00~12:00

○岩崎氏登壇によるサイアートカフェ:同日14:00~16:00(主催:東大医科研公共政策研究分野)

【作家略歴】

岩崎秀雄氏(生物学者・造形作家)

1971年東京生まれ。早稲田大学理工学術院 准教授。博士(理学)。日本学術振興会特別研究員、名古屋大学大学院理学研究科 助手を経て、2005年より現職。2007年より日本科学技術振興機構さきがけ研究者(兼任)。生物に観られるダイナミックな時空間パターン形成(体内時計と形態形成)の原理を、できるだけ単純な解析しやすい生物(シアノバクテリア)を用いて解析している。その傍ら、現代美術における切り絵造形の可能性を模索するとともに、主宰する生物学研究室を一部アトリエ化することで、生命科学と美術の新たな境界領域(バイオメディア・アート)の創作・研究を展開している。SICF(2008, 2009)、ハバナ・ビエンナーレ(2009)などに出展、2010年には東京大学での井上恵美子との二人展のほか、オランダ・ペーパービエンナーレへの出展やリンツ(オーストリア)での個展などを予定。美術分野でトヨタ美術展立体部門優秀賞(2004)、SICFリクター賞(2008)、生命科学分野で井上研究奨励賞(2003)、日本時間生物学会奨励賞(2004)、文部科学大臣表彰若手科学者賞(2008)を受賞。

井上恵美子氏

1983年アメリカ・ニュージャージー州生まれ。多摩美術大学大学院美術研究科博士前期課程絵画専攻油画領域修了。油絵の思考をベースとしてその表現方法、素材、プロセスを考察し、美術史をふまえながら制作・研究を続ける。2008年から早稲田大学電気・情報生命工学科、岩崎研究室にてバイオメディアを用いた作品の制作を開始。近作に『painting with...』(Omoh gallery, 2009)、『vanishing you (world)』(2008)がある。

【東大医科研サイエンスアート企画展及び公共政策研究分野主催サイアートカフェについて】

東大医科研サイエンスアート企画展及び公共政策研究分野主催サイアートカフェは、「アートの現場でサイエンスを語る」イベントとして、2008年にはじまりました。

今後も、一般の人々がサイエンスをテーマとする最新のアート作品と最先端のサイエンスに同時に触れることのできる場を、年二回を目標に提供していく予定です。

Bioethics誌において、日本における代理出産の現状を、韓国、台湾、アメリカ、イギリス、フランスの状況を比較しながら報告しました。11月30日付けでオンラインで公開されました。

Surrogacy: Donor Conception Regulation in Japan.

Yukari Semba, Chiungfang Chang, Hyunsoo Hong, Ayako Kamisato, Minori Kokado & Kaori Muto

Bioethics.1467-8519 (online early view)

Published Online: Nov 30 2009 5:02AM

DOI: 10.1111/j.1467-8519.2009.01780.x

Volume 24, Issue 7, pages 348–357, September 2010

-Abstract-

As of 2008, surrogacy is legal and openly practised in various places; Japan, however, has no regulations or laws regarding surrogacy. This paper reports the situation of surrogacy in Japan and in five other regions (the USA, the UK, Taiwan, Korea and France) to clarify the pros and cons of prohibiting surrogacy, along with the problems and issues relating to surrogacy compensation. Not only in a country such as France that completely prohibits surrogacy within the country, but also in a country such as the UK that allows non-commercial surrogacy, infertile couples travel overseas for the purpose of surrogacy. In addition, some couples might seek underground surrogacy if the government prohibits surrogacy. If an intended parent couple and a surrogate make an agreement among themselves and then a problem occurs, they cannot ask for support from professionals or bring a case to court, as can be observed in South Korea and Taiwan. We also conclude that there is little difference between commercial surrogacy and non-commercial surrogacy in the absence of a clear definition of ‘reasonable expenses’. In the UK, the law does not allow surrogates to receive compensation. However, in reality, there may be little difference between the amounts paid to surrogates for profit in the US and those paid to surrogates for reasonable expenses in the UK. We conclude that the issue of surrogacy demands further discussion in Japan.

1.科学技術関連事業優先度判定の意見募集

総合科学技術会議では、「平成22年度の科学技術に関する予算等の資源配分の方針」(平成21年10月8日総合科学技術会議決定)に基づいて、概算要求された主な科学技術関係施策について優先度判定等を実施しています(いわゆるSABC判定です)。

優先度判定を実施するにあたり、判定の参考とするために、国民から意見を募集しています。

締切は、2009年11月24日(火)です。

2.文部科学省関連 行政刷新会議事業仕分けの意見募集

文部科学省では、今回、行政刷新会議の事業仕分けの対象となった事業について、国民からの意見を募集しています。

締切は、2009年12月15日(火)です。

3.臓器の移植に関する法律の運用に関する指針の一部改正(案)についての意見募集

臓器移植法は、2009年に改正され、本人意思が不明な場合であっても、家族の承諾によって脳死判定・臓器摘出を可能とすることや、臓器提供の意思に併せて、書面により親族への臓器の優先提供の意思を表示することができることなどが盛り込まれました。施行前に「運用に関する指針」を改正する必要があることから、国民より意見を求めています。

締切は、2009年12月17日です。

現在実施されている科学技術政策関連の事業仕分けに関して、民主党対する意見を有志でまとめました。

現在提出可能なパブリックコメントは、各事業ごとに求められていますので、しかるべき形式に直してパブリックコメントに供するほか、していきます。

武藤香織、洪賢秀、渡部麻衣子

- 科学技術政策の決定過程の一部を可視化した点は、前政権との大きな違いであり、一定の評価をしたい。

しかしながら、民主党は、2008年8月の総選挙におけるマニフェスト内で、今後の科学技術政策について明示的な方針を記載しておらず、国民は科学技術政策に関して現政権に託したとは言えない。科学技術政策のロードマップも示さずに、いきなり市民へパブリックコメントを求めるのは、政策決定の手法として誤っている。

まずは、前政権より引き継がれている第三期科学技術基本計画との整合性を確認し、中長期的な民主党の科学技術政策マニフェストを世に問うべきではないのか。 - 行政刷新会議第3ワーキンググループによる事業仕分けにおいて、これまで継続されてきた複数の科学技術関連事業が縮減ないし廃止の憂き目を見ている。科学技術政策に関する根拠なき方針転換は、これまで「科学技術立国」と謳ってきた前政権との継続性において、余りにも深い断裂を生むものである。すなわち、日本発の科学技術を目指して、これまで投入されてきた税金、科学者ならびにそれを支える人々の努力や意思、得られるはずの成果を大きく損なうものであり、関わってきた人々の急激な士気低下と甚大な雇用不安が憂慮される。

- ライフサイエンスや医学、社会保障分野の発展においては、バイオバンク、疫学コホート研究、人口動態データベースなど、社会の基礎となる長期的基盤研究の安定的な事業運営が不可欠であるが、我が国は諸外国と比べて大きく遅れを取っている。背景には、科学技術政策を経済振興政策と重ね、科学研究に短期間での経済効果を期待する誤った政策的思考があり、短期間で成果を上げなければ事業を縮減ないし停止するという、科学の営みになじまない政策運営があるのではないか。しかしながら、長期的基盤研究とは、現世代によって次世代の福利厚生や利益のために営む科学的探究であり、現在、失われつつある世代間連帯感や先人への敬意を国民が慈しむ土台となりうる。

そして、そこから生み出される貴重な研究成果は、次世代の国民および世界の人々にとっても幸福の源泉となりうる。

むろん、こうした長期的基盤研究の採択と監視にあたっては、科学者間の公平な競争があり、倫理的法的社会的観点からも検証の対象となるのは当然の前提である。 - 日本は、戦後復興期以降の長きに渡って科学技術を牽引し、そのおかげで東アジアでは唯一の先進国となり得た。

日本の科学技術政策形成が近隣諸国に与える影響や国際的研究協力の現状などを踏まえると、日本の「国益」を問うだけでは済まされない視座の広さも求められる。 - 日本の科学技術政策に関する最終的な判断は、総合科学技術会議および同議員に託されることになるが、その方針決定の責任を問う仕組みは存在していない。最高裁判所裁判官の国民審査のように、その判断の公平性や妥当性は、しかるべき時期に問い直されるべきである。

以上

Public Health Genomics誌において、日本における消費者に直接販売される遺伝学的検査と、その規制の現状を報告しました。10月26日付けでオンラインで公開されました。

M. Watanabe, T. Ohata, K. Muto, F. Takada, 2009, Problems in the Regulation of Genetic Tests in Japan: What Can We Learn from Direct-to-Consumer Genetic Tests?, Public Health Genomics, (DOI: 10.1159/000253123).

Abstract

As one of the countries that have invested greatly in the field of bioscience, Japan is facing difficulties introducing human genetic research to the market. A key issue is how to regulate the quality of genetic testing. Since genetic testing is a part of clinical laboratory tests, the regulatory framework for these tests should cover the regulation of genetic testing. Nevertheless, the quality of clinical laboratory tests has been regulated largely by the authority of medical professionals. The fact that genetic testing can be provided without supervision of medical professionals reveals the necessity for the regulation of quality of genetic testing. While medical geneticists have publicly criticized direct-to-consumer (DTC) genetic testing, a group of industries related to DTC genetic testing have established self-regulatory guidelines on the quality control of genetic analysis, based on the OECD guidelines. This article describes the regulatory framework for clinical laboratory tests including genetic tests, and the gaps in regulation, which are particularly highlighted by the appearance of DTC genetic testing. Furthermore the current initiatives taken by different organizations, especially the self-regulatory initiatives by related industries, will be discussed. To conclude the article, recommendations to improve the situation will be made.

今年もゲノムひろばに参加します。

8月1日(土)、2日(日)の2日間、場所はAKIBA_SQUAREです。

プログラム詳細は、ゲノムひろば公式ホームページをご覧ください。

また、我々がお手伝いするブースは、E27「ゲノム研究の未来は? あなたならどう答えますか?」です。

遊びにいらしてください。

2009年7月4日土曜日、近代医科学記念館にて、オーダーメイド医療実現化プロジェクト後援によるSci/Art Cafe(サイアートカフェ)が開催されました。ゲストには、玉利真由美さん(理化学研究所ゲノム医科学研究センター)と、栗山真理子さん(NPO法人アラジーポット)を迎え、『アレルギー:生活と研究の変遷』と題して、お話をして頂きました。

この日のイベントに集まったのは、医科研の学生や、近所の女子高生、アレルギーのお子さんをお持ちのお父さん、そしてなじみのおにぎり屋さんまで幅広い層の方15名。木目の美しい館内で、活発な質問をまじえながらのお話となりました。その中の一部をご紹介します。

<最近になって息子がそばアレルギーだとわかりました。アレルギーはどうしてなるのですか?>

【玉利さん】

アレルギーは、本当に、誰でもかかり得る病気です。アレルギーは、外から身体に入ってきたものを「敵」と見なして過剰に反応しまうことによっておこります。喘息を例にあげるとダニや大気汚染、タバコ等の環境以外に、特に最近ではウイルス感染との関係がとても重要であるということがわかってきています。身体がウイルス等の「敵」と戦っている時に、たまたま抗原となる物質が同じ場所すなわち気道を通り過ぎると、これも「敵」だと身体が覚えてしまう。そして一度覚えると、その物質が入るたびに攻撃してしまうようになる。ウイルス感染、大気汚染やタバコが火に油を注ぎます。体質に環境要因が重なり、スギ花粉など本来攻撃しなくてもいいような相手を攻撃してしまう誤爆のような状況がアレルギーだと思います。

<じゃあ、そもそも子どもをアトピーにしないための方法はないんでしょうか。何かあれば教えて下さい。>

【玉利さん】

私が考えているのは、とにかく自然にかえること、体を泥だらけにして、皮膚を丈夫に保つということです。アレルギー発症しくみの中では、環境に接する部分の細胞の働き非常に大事だということがわかってきています。ですから、共生菌を大切にして、少しでも皮膚に炎症おきたら適切に治療して初期消火して皮膚すなわちバリアを健やかに保つことがアレルギーの発症を防ぐことにつながると考えています。

<僕はアレルギーを治す方法を知りたいです。>

【玉利さん】

治ると言いきるのは難しいな、と最近感じています。体質の部分は不変であり、環境条件が揃うとまた症状が現れる可能性が否定できません。病気というのは過ぎたる時と及ばざる時におこる。この過ぎたる時や及ばざる時に適切に対処して、「初期消火」につとめるというのが、アレルギーの治療では大事だと思っています。

【栗山さん】

今は良い薬や治療法がたくさんありますから、それらをうまく使ってコントロールすることができます。私が子どもを育てた時には、病態も今のようには言われていませんでした。まだ子どもが小さかった時に、「ママ、僕は生きてるから苦しい、死ぬのかな?と思いながら死ぬんだよね。物だったら壊れるだけでよかったのに」と言ったのを聞いて、とてもショックをうけました。それ以来、寛解に向けて必要なことはとことん努力するという、子どもから見たらとても怖い親になりました。今のお母さんたちには、優しいお母さまのままで寛解を迎えてほしいとの思いもあって、患者さんにはガイドラインに基づいた治療の方法に関する情報を提供し、活動をしています。

<これからの研究によって、どんな風に治療は変わるのですか?>

玉利さん:

お医者さんの経験に基づく治療から、研究が明らかにしたアレルギーの「しくみ」に基づく治療へと変わってきています。治療法を選ぶときに役に立つような情報を世界に知らせていきたいと思っています。

栗山さん:

研究が進展して、今迄とはちがったことがいわれることもあります。私も喘息の治療でそんな体験をしました。その時、戸惑っている私に、お医者さんが「わかってくれよ。子どもたちのために何ができるかを、一生懸命考えてるんだ。今日知ったことは「儲けた」って思ってくれよ。」とおっしゃいました。研究が進んだ結果、治療が変わることは、成果だと思います。

<患者さんは日々の生活の一生懸命で、なかなか疾患に関する研究に触れる機会がないのでは。また基礎の研究者は患者さんの生活に対する想像力が足りないことがあるように思います。ここのところ、栗山さんと玉利さんのお考えを是非お聞きしたいです。>

【栗山さん】

研究というのは、患者さんその人に役立つというものではありませんから、お医者さんが研究について患者さんにお話するのは難しいようです。患者会が研究についてお知らせすることは、大事な役目だと思っています。

【玉利さん】

私は、中村祐輔プロジェクトリーダーに、常にベッドサイドを意識して(患者さんのことを忘れずに)研究を行うことが大切だと言われながら指導を受けてきたので、このことを研究する上で大事にしています。少なくとも、患者さんから頂いたサンプルを扱う研究者は、病院でサンプルを提供する患者さんの環境について知っていることが大切だと思います。

お二人の穏やかで説得力のあるお話に、「楽しかった」「満足した」という感想が多く聞かれる会となりました。公共政策研究分野では、今後も、こうしたイベントを通じて、医科学研究の今を医科学研究所から発信していきます。どうぞご期待下さい。

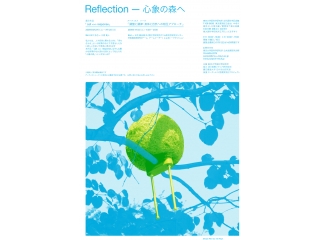

企画展「Reflection-心象の森へ」へ、小学生のお子さまから大人まで、毎日多数のお客様がいらして下さっています。

スタッフ一同、大変喜んでおります。御礼申し上げます。

お客様に作品を鑑賞していただいて、イメージされる鳥の絵を自由に描いていただくコーナーもあります。

皆様の頭にイメージされる光景や鳥の姿はさまざまで、とてもなごみます!

会期は12日(日)午後5時までとなっております。

うっとうしい天気が続いていますが、森の鳥との交流をひととき味わっていただければ幸いです。

ぜひぜひ足をお運びください。

なお、下記日程にtEntのお二人のどちらかが会場にいらっしゃいますので、お気軽に声をお掛け下さい。

7月4日(土)・7月7日(火)・7月9日(木)・7月11日(土)・7月12日(日)

作品や展示についてより詳しいお話をお聞きになりたい方は事前にご連絡をいただければ、対応させていただきます。(む)

医科学研究所では、サイエンスと融合したアート作品の企画展を定期的に開催し、公共政策研究分野が企画・運営を担当しています。

今回は、『環境に反応して変化するデバイス』をテーマとした作品作りに取り組むtEntに、彼らの作品の一つである、『call<=>response』を提供頂きました。本作品は、鳥の発声学習をコンピューターアルゴリズムで再現した「自然を知るための道具」でもあります。期間中、近代医科学記念館に現れる『心象の森』を、是非味わいにいらしてください。

また、7月4日(土)には、2つのトークイベントを開催致します。ぜひご参加ください。

企画展「Reflection-心象の森へ」

| 作品名: | call<=>response (サウンドインスタレーション) |

|---|---|

| アーティスト: | tEnt(田中浩也さん、久原真人さん) |

| 協力: | (財)国際メディア研究財団、慶應義塾大学 田中浩也研究室 |

| 開催期間: | 2009年6月27日(土)~7月12日(日) |

|---|---|

| 休館日: | 月曜日 |

| 場所: | 東京大学医科学研究所近代医科学記念館 |

| 開館時間: | 平日:10:00-18:00、土日:10:00-17:00 *最終日は14:00までの開館となります。 |

| アクセス: | 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線白金台駅2番出口より 東京大学医科学研究所正門入って左手すぐ |

| 入館料: | 無料 |

アーティストトーク「調整と調律:身体と自然への相互アプローチ」

-身体を知り調律することを目指す研究者と、自然を知り調律することを目指すアーティストとの対話-

| 後援: | オーダーメイド医療実現化プロジェクト |

|---|---|

| 日時: | 2009年7月4日(土)11:00~12:00 |

| ゲスト: | ・玉利真由美さん(理化学研究所ゲノム医科学研究センター 呼吸器疾患研究チーム チームリーダー) ・tEnt(田中浩也さん) |

| 場所: | 東京大学医科学研究所近代医科学記念館 (〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1) |

| アクセス: | 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線白金台駅2番出口より 東京大学医科学研究所正門入って左手すぐ |

| 参加するには: | 参加費は無料です。予約が必要です。お問い合わせ先にお申し込み下さい。 |

サイアートカフェ「アレルギー:生活と研究の変遷」

-変遷するアレルギーの生活と、遺伝子に迫る研究の最先端を、研究者と患者会代表の経験をふまえた対談を通してお伝え致します-

| 後援: | オーダーメイド医療実現化プロジェクト |

|---|---|

| 日時: | 2009年7月4日(土)13:30~15:30 |

| ゲスト: | ・栗山真理子さん(NPO法人アラジーポット専務理事) ・玉利真由美さん(理化学研究所ゲノム医科学研究センター 呼吸器疾患研究チーム チームリーダー) |

| 場所: | 東京大学医科学研究所近代医科学記念館 (〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1) |

| アクセス: | 東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線白金台駅2番出口より 東京大学医科学研究所正門入って左手すぐ |

| 参加するには: | 参加費は無料です。予約が必要です。お問い合わせ先にお申し込み下さい。 |

<アーティスト紹介>

tEnt(テント)は、自然環境で起こる現象を変換し新しい風景を表現することをテーマに,試行錯誤を繰り返しながら,設置された土地の気候条件に反応して変化する環境デバイスを製作している、アーティストユニット(田中浩也さん、久原真人さん)です。これまで,つららや吹雪,波を観測対象とした作品があり,北海道・真駒内公園やモエレ沼公園などで展示しています。

田中浩也さん

1975年、北海道生まれ。

2000年京都大学総合人間学部、同大学院人間環境学研究科修了後、東京大学空間情報科学研究センターを経て、現在、慶應義塾大学環境情報学部准教授。2000~2003年にかけて、東京芸術大学・多摩美術大学・駒澤大学の非常勤講師を歴任。博士(工学)

主な受賞に、日本建築学会優秀卒業論文賞、経済産業省認定・天才プログラマー/スーパークリエイター賞、第1回日本芸術学会DIVA賞、第2回森ビル建築都市デザインコンペ2等、インパクパビリオン公開賞など、国内・国際特許を各2編ずつ取得。

久原真人さん

1976年、埼玉県生まれ。

設計会社を経て、2000年よりフリーランスデザイナーとして活動開始。商環境デザインを中心に、空間、プロダクト、グラフィック、セールスプロモーションの企画・デザインに携わる。以後2005年にかけて、日本インテリアデザイナー協会役員、公立中学校非常勤講師、ビーコンコミュニケーションズプロダクトデザイナー、専門学校空間系学科講師を歴任。2006年より財団法人国際メディア研究財団研究員。商業施設士。主な実績に、オーパスデザインアイウェア商品化、ダイソンデザインアワード2003入賞案特許利活用、東京デザインマーケット2005デザイン採択など。

明日、5月10日(日)午後1時ころから6時まで、当研究室でご相談をうかがいます。

実験設備はなく、何もないところなので、施設見学としての意味はあまりありませんので、ご留意ください。(雰囲気は「事務所」です)

あらかじめ予約の連絡をしていただいた方から優先に、個別にお話をうかがっています。

訪問ご希望の方は、

までご連絡ください。

また、当日のご連絡は、ヒトゲノム解析センターの入口にある内線電話で 72079 を押してください。

来年度より、大学院生をお迎えできる体制が整いましたので、本日、医科研の大学院説明会で研究室概要の説明をさせて頂きました。

今後のご紹介の機会としては、

■メディカルゲノム専攻入試説明会 5月9日(土)本郷:法文2号館31番教室

■オープン・ラボ 5月10日(日)13時~18時

となります。

詳細は上のリンク先で確認してください。

ホームページを開設しました。

どうぞこれからこちらでの情報にご注目ください。