本日、2013年度、第8回目の公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

◆日時:2月5日(水)10時~12時

報告1:

「PGxを利用した医薬品に関する制度研究-日本・台湾の比較研究を中心に-」

| 報告者: | 江 念怡(新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻 公共政策研究分野 修士課程1年) |

|---|---|

| 概要: | PGx検査は、新しい医療分野で、台湾においても、日本においても、まだ制度が確立されていないため、今後どのような制度を構築していくべきかは、重要な課題である。医療制度の異なる日本と台湾において、医薬品の市販に関する規制制度、とりわけ、PGxをめぐる規制の現状について、比較検討することで、両国における諸課題を明らかにし、PGx利用に関する規制のあり方について提言したいと考えている。 そこで修士論文で、この課題に取り組むつもりである。今日は先行研究や台湾の医療制度の背景を紹介しながら、修論の構想発表をおこないたい。 |

報告2:

「精神疾患ブレインバンク構築・運営に関する倫理的・社会的諸課題-脳提供の規定要因-」

| 報告者: | 岩本八束(新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻 公共政策研究分野 修士課程1年) |

|---|---|

| 概要: | 精神医学の生物学的研究ではヒト脳組織を利用した研究(死後脳研究)が欠かせない。そのため、効率的にヒト脳組織を収集・配布することを目的とした組織・団体であるブレインバンクは非常に重要であるものの、国内のブレインバンクはその役割を十分に果たしているとはいえない。一部の国内研究者がブレインバンクの課題・問題を多数指摘しているものの、こと提供者募集に関しては十分な議論がなされているとは言いがたい。 そこで、修士課程においては、海外の事例・先行研究から脳提供の規定要因を推定し、さらに日本においてその要因が脳提供にどのような影響を与えるのか明らかにするために、一般市民に対する意識調査を行う。 今回の研究経過報告は、ブレインバンクの概要に触れながら、脳提供の規定要因を中心に行う。また、作成中の調査票についても報告を行う。 |

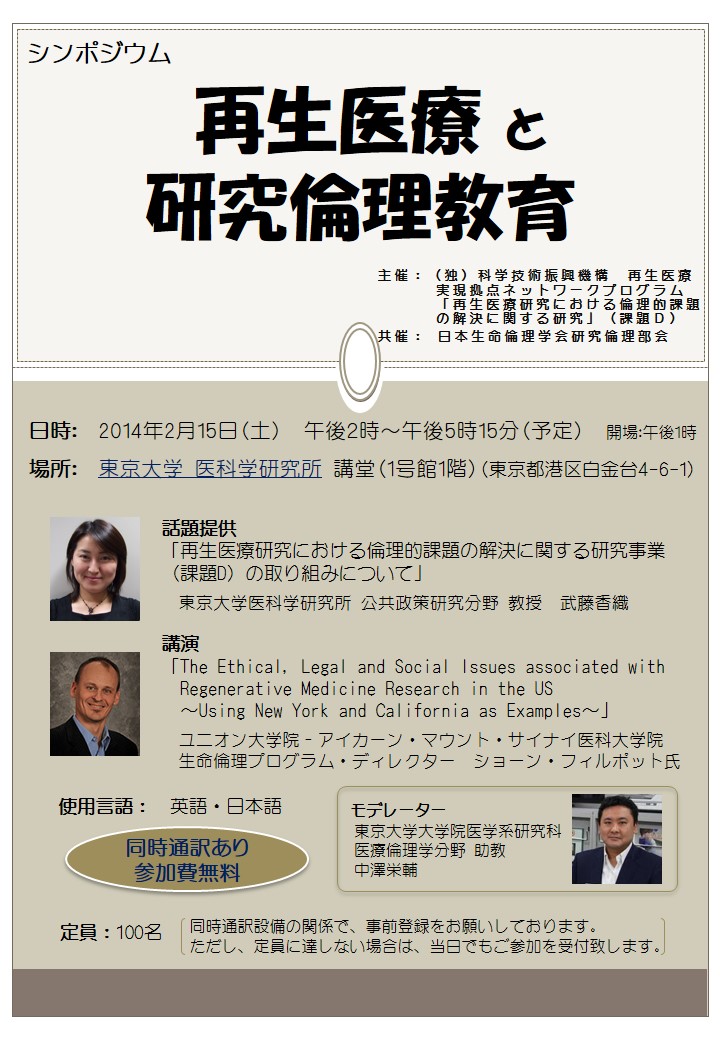

2014年2月15日(土)午後2時より、東京大学医科学研究所講堂にて、シンポジウム「再生医療と研究倫理教育」を開催することになりました。詳細は、下記またはチラシをご覧ください。同時通訳付き、参加料無料です。ご興味のある方は、是非ご参加ください。

シンポジウム「再生医療と研究倫理教育」

| 日時: | 2014年2月15日(土)午後2時~午後5時15分(予定) |

|---|---|

| 開場: | 午後1時 |

| 場所: | 東京大学医科学研究所 講堂(1号館1階) (東京都港区白金台4-6-1) (*白金台駅2番出口へ。エレベータ出入口の右どなりにある正門より入り徒歩5分程度) |

話題提供:

「再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究事業(課題D)の取り組みについて」

東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 教授 武藤香織

講演:

「The Ethical, Legal and Social Issues associated with Regenerative Medicine Research in the US ~Using New York and California as Examples~」

ユニオン大学院‐アイカーン・マウント・サイナイ医科大学院 生命倫理プログラム・ディレクター ショーン・フィルポット氏

モデレーター:

東京大学大学院医学系研究科 医療倫理学分野 助教 中澤栄輔

使用言語:

英語・日本語(同時通訳あり)

| 参加費: | 無料 |

|---|---|

| 定員: | 100名 (同時通訳設備の関係で、事前登録をお願いしております。ただし、定員に達しない場合は、当日でもご参加を受付致します。) |

| 事前登録先: | 参加ご希望の方は、1)お名前、2)ご住所、3)ご所属、4)緊急連絡先を明記の上、2月13日(木)までに「再生医療と研究倫理教育事務局」まで、お申込み下さい。 *悪天候の場合は、緊急連絡先にお知らせ致します。 |

| 主催: | (独)科学技術振興機構 再生医療実現拠点ネットワークプログラム 「再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究」(課題D) |

| 共催: | 日本生命倫理学会研究倫理部会 |

概要

2013年は、再生医療の法整備元年とも言うべき年であった。例えば、「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律(再生医療推進法)」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療新法)」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(改正薬事法)」が相次いで可決され、再生医療をめぐる研究と診療の法的枠組みが大きく変わった。また、これに先立ち、「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」も改正され、日赤で保管する輸血用の血液や、臍帯血バンクで長期保管された臍帯血なども、iPS細胞研究に転用できる道が拓かれた。

こうした大胆な規制緩和と研究環境の整備は、これまでのライフサイエンス・医学研究には例がない。近視眼的な視点で倫理的・法的・社会的問題に対応することだけでなく、中長期的な影響を鑑みた課題の抽出も喫緊の課題といえるだろう。

なかでも大きな課題は、研究倫理教育である。この領域には、これまでなじみのなかった研究者も多数参入し、研究に協力する試料提供者や被験者の数も増加している。このように、社会的な期待や注目度の高い研究における研究倫理教育は、研究者、倫理審査委員のみならず、再生医療研究に強い期待を抱く試料提供候補者や被験者候補者の保護にとっても、大変重要な役割を果たすことが予想される。

そこで、本講演会では、国の「再生医療実現拠点ネットワーク事業」において、倫理的な課題への対応を担う窓口となっている事業を紹介するとともに、その大きなテーマの一つである研究倫理教育について、アメリカ合衆国から有識者を招聘し、再生医療と研究倫理教育の在り方について議論する。

日本人類遺伝学会は日本疫学会と提携し、研究対象者にインフォームド・コンセントを担当する可能性のある者に対し、その業務の基本となる教育の機会を提供し、認定する制度として、ゲノムメディカルリサーチコーディネーター(GMRC)制度を運営しております。この委員会は、教授・武藤香織が委員長を、特任助教・洪賢秀が委員を務めております。

このたび、

第2回アドバンストセミナー(2014年2月22日(土))

第6回認定試験・講習会(2014年3月8日(土))

が開催されることになりました。

詳しいご案内は、日本人類遺伝学会GMRC制度委員会ウェブサイトをご覧下さい。

第42回(2014年01月17日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

中田:

Personal benefit, or benefiting other? Deciding whether to take part in clinical trials

Louise Locock, Lorraine Smith

Clinical Trials. 8(1):85-93. 2011

岩本:

Barriers to participation in mental health research: are there specific gender, ethnicity and age related barriers?

Anna Woodall, Craig Morgan, Claire Sloan, Louise Howard

BMC Psychiatry. 2010 Dec 2;10:103

江:

藥物基因體學之政策與法律議題分析(ゲノム薬理学の政策と法律の議題の分析)

何建志

法律與生命科學 第四期 Issue 4、January 2008

本日、2013年度、第7回目の公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

| 日時: | 2014年1月8日(水)10時~12時 |

|---|---|

| 報告者: | 中田はる佳 (新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻博士後期課程2年/国立循環器病研究センター研究員) |

| タイトル: | 当事者から見た臨床試験の倫理的課題の探索に向けて(博士論文研究報告) |

概要:

近年、医科学研究への患者参画の重要性が唱えられており、様々な取組みが行われている。中でも、医科学研究の成果を臨床現場で広く患者に還元するにあたっては、臨床試験が欠かせない。従来患者は、弱者として保護される立場で臨床試験に関与してきたが、近年ではそれにとどまらず、患者が主体的に臨床試験に関与する動きも見られる。臨床試験と患者の関わりについては、参加動機や意思決定の要素などが主に研究されているが、当事者の立場から倫理的課題を探索したものは多くない。そこで、博士論文においては、臨床試験参加者へのインタビューの分析から、当事者が認識する倫理的課題を探索したい。また、2013年の活動のまとめも報告する。

D2の中田はる佳です。あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

昨日から2014年の仕事が始まりました。今年は例年に比べて長めの冬休みとなり、それぞれよい充電ができたのではないでしょうか。院生室にもにぎやかさが戻ってきています。M2の皆さんは修論が大詰めです。私は、博論の執筆に向けてそろそろ本格的に分析等を始めなければと思っているところです。

2014年も「院生室より」をどうぞよろしくお願いいたします。

(D2・中田はる佳)

Journal of Medical Ethics誌に下記の論文が掲載されました。

この調査は、当事者の意思を確認することが困難な試料、いわゆる“legacy samples”の取扱いをテーマにしています。我々は、日本全国の法医学関係教室を対象として、法的な要件に基づく遺体試料の二次利用について質問紙調査を行いました。調査には約6割(48施設)が回答に協力して下さいました。調査の結果、回答施設の約4割が、保管試料についての遺族からの問い合わせを経験していることがわかりました。研究者の発意に基づく研究利用について、約2割の施設が遺族への情報提供を進めている一方、約7割がこうした情報提供について消極的であったり、方針について結論に達していないと回答しました。今日、公衆衛生事業や医療の文脈で採取された試料の転用をめぐる判例が海外で再び注目されていますが、日本を舞台とした本調査は、本人の意思を確認できない「遺留試料」を事例とした点に特徴があり、配慮すべき利益・懸念の認定と均衡のあり方を今後の課題として結んでいます。本調査の速報版はJME誌のウェブサイトからアクセスできます。またこの論文についてのコメントが、井上が在外研究で滞在しているウプサラ大学の研究室のサイトでも紹介されました。

本日、2013年度、第6回目の公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

| 日時: | 12月25日(水)10時~12時 |

|---|---|

| 報告者: | 丸 祐一(公共政策研究分野特任助教) |

| タイトル: | 「人間の尊厳の生物学主義的解釈と個人の尊厳」 |

概要:

臨床研究に関する倫理指針が平成20年に改正された折、前文の一部が変更された。「被験者の個人の尊厳及び人権を守る」という文言が、「被験者の人間の尊厳及び人権を守る」という文言に変わったのである。臨床研究における被験者保護は、通常、研究に参加する具体的な被験者が可能な限り不利益を受けないようにすることを目的としているが、改正後の「人間の尊厳」をそのような意味として解釈することはただちには難しい。というのも、「人間の尊厳」という言葉は、「類」としての人間性の尊厳を指すものとしても解釈できるからである。人の生殖細胞系列に介入する遺伝子治療及びその研究や、ドイツにおける「胎児判決」において問題とされるのはこの意味での「人間の尊厳」であり、個人を超えた「類」としての人間の尊厳を根拠にして、国家や個人による科学技術の行使を制限しようとする際に使われている。ここにおいて、例えば憲法学では、個人の尊厳と人間の尊厳(生命の尊厳)との対立が論じられているところである。歴史的に見れば、人間の尊厳を人の生命の尊厳に結びつける考え方は比較的新しい考え方である。本シンポジウムでは、この新しい考え方を人間の尊厳の生物学主義的解釈と位置づけ、具体的な個人の尊厳を尊重することとといかなる関係を持ちうるのかを検討する。法学・法哲学の文脈でこれまで語られてきた法における尊厳の語られ方について振り返り、あまりに多義的になったことから「空虚」ともいわれつつある本概念について改めて整理する。

第41回(2013年12月20日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

武藤:

N・SAS試験 日本のがん医療を変えた臨床試験の記録

小崎丈太郎

日経メディカル開発 2013年

神里:

再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律

岩本:

Brain banking: Opportunities, challenges and meaning for the future

Hans Kretzschmar

Nature Reviews Neuroscience 10, 70-78 January 2009

D2の中田はる佳です。すっかり秋も深まり、寒い日も多くなってきました。食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋などといいますが、大学院生としてはやはり学問の秋でしょうか。

先日、本研究室研究員の礒部さんが中心となり大島研・佐倉研・武藤研三研究室合同のゼミを企画してくださいました。今回はゼミの概要と感想などをお伝えしたいと思います。これらの三研究室は、もともと各研究室で少しずつ交流があったところ、せっかくなら合同でゼミを行おうという流れになったようです。

当日は、まず佐倉先生から開催趣旨のご説明があり、全員自己紹介をした後で、佐倉研および武藤研から各2名の大学院生が研究発表を行うという流れで進みました。佐倉研からは下西さん(D2)、加瀬さん(D2)のお二人が、武藤研からは小林さん(M2)と中田(D2)が発表を担当しました。参加者は約20名、バックグラウンドや興味関心はいつにも増して多様でした。

学会や内部ゼミと異なり、共通知識の程度が多様で研究分野も異なる方々に自分の研究をお話しするのは初めての経験です。発表では①自分の興味関心をわかってもらい、②シンプルに研究内容を説明し、③内部のメンバーにも飽きずに聞いてもらえるように、注意してプレゼンテーションを作成しました。学会発表では使わないような写真やイラストを入れるなど視覚的な情報も重視しました。発表の際には、専門用語の使用を極力避けるなど話し方にも注意しました。発表後の質疑応答・議論の時間では、これまでと違った視点からの質疑やコメントをいただくことができました。

一方で、これまで接する機会がほとんどなかった分野の研究発表を聞き、その場で質問やコメントを出すということもあまりない経験でした。これは、限られた時間の中で発表を自分なりに咀嚼するということで、普段使わない脳の部分を使うような、大変知的刺激に溢れる経験でした。また、発表スタイルにも研究分野による違いがみられ、興味深かったです。

今回は幸運にも発表者と聴講者の二つの立場で合同ゼミに参加することができました。いずれの立場からも、とても得るものが多く充実した経験になりました。こうして多くの方々と議論をする機会は、視野を広げ、自分の研究内容を深める上で非常に有意義であると思いました。

(D2・中田はる佳)

2013年12月5日(木)9時~11時に、東京国際フォーラムにおきまして、第34回日本臨床薬理学会学術総会 一般公開シンポジウム「患者の視点から考える再生医療の臨床研究」が開催されます。

無料の公開シンポジウムですので、ご興味のおありの方は是非ご参加下さい。

<フライヤーPDF版はこちらです>

第34回日本臨床薬理学会学術総会 一般公開シンポジウム

「患者の視点から考える再生医療の臨床研究」

| 日時: | 2013年12月5日(木)9:00~11:00 |

|---|---|

| 場所: | 東京国際フォーラム ホールC(第1会場) |

| 座長: | 武藤香織(東京大学医科学研究所) 田代志門(昭和大学研究推進室) |

| 演者: | 「患者からみた臨床試験――臨床試験への患者参画について」 別府宏圀(NPO法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン) 「国内の患者団体による臨床試験への関与――日本せきずい基金の事例」 坂井めぐみ(立命館大学大学院先端総合学術研究科) 「患者の臨床試験参画に必要なこと」 有松靖温(日本網膜色素変性症協会) 「iPS細胞を用いた臨床研究と患者の理解」 高橋政代(理化学研究所発生・再生科学総合研究センター) |

| 主催: | (独)科学技術振興機構 再生医療実現拠点ネットワークプログラム「再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究」 日本臨床薬理学会 |

| 参加費: | 無料 |

| 事前申し込み: | 不要 |

| 問い合わせ先: | (独)科学技術振興機構 再生医療実現拠点ネットワークプログラム 「再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究」事務局 |

2013年10月12日に公刊された『医学のあゆみ』247巻2号に下記の論文が掲載されました。

「BMIについての倫理的・社会的問題の概要:脳神経倫理学における議論から」(礒部太一・佐倉統)

論文概要:

ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)に関わる倫理的・社会的問題について、脳神経倫理学の議論を中心に紹介する。最初に、脳神経倫理学とはどのようなものであるかの概要を説明した上で、脳神経倫理学において議論されている諸点を中心に、BMIに関わる具体的な倫理的・社会的問題を提起し、最後にそれらに対応していくことが脳神経科学研究のコミュニティにおいてどのような役割と意義があるのかを述べる。

ここ2~3ヶ月間の海外出張に関して報告します。

少し前のことになりますが、2013年8月上旬から9月初頭にかけて、カナダのモントリオールに滞在し調査を行ってきました。調査テーマは、「なぜカナダにおいて脳神経倫理が研究分野として成功をおさめつつあるのか」などです。調査の中心は、脳神経倫理や生命倫理の研究者や科学行政担当者へのインタビュー調査と、文献調査などでした。調査結果の一部については、現在、日本神経科学学会のニュースレターに投稿中です。

また、10月中旬には、アメリカ・サンディエゴで開催されたSociety for Social Studies of Science(4S)という科学技術社会論に関する国際学会に参加してきました。次回の4Sはアルゼンチン・ブエスノアイレスで開催される予定です。

公共政策研究分野のメンバーは、学術研究に熱心なだけではなく、社会貢献活動にも関与しています。東日本大震災後約一ヶ月の間、武藤先生がリーダーとなり当研究室のメンバー3人が都民ボランティアに参加しました。洪先生も、東京大学の岩手県三陸沿岸被災地支援の夏季ボランティアに参加したことがあります。

ふだん、他のメンバーもボランティアなどの社会貢献活動をしています。例として私が今年6月から参加している東京大学附属病院のにこにこボランティアを紹介いたします。

東京大学付属病院のにこにこボランティアは、平成6年7月の新外来棟オープンと同時に患者サービスの一環として導入されました。活動内容は、病院内のガイドや、車椅子や目が不自由な方の援助などです。また、患者さん向けの図書室の運営や病院内のイベントなどを手伝っています。病院の職員の方がボランティア活動を指導しています。ボランティアの活動員として様々な年代・職種の人が集まっています。なお、ボランティアの方々はすべて無償で活動に参加しています。

最初は、ボランティアの先輩方に指導していただきました。まだ病院内をきちんと覚えていなかったときに、内科が2階にあるのに間違って3階に案内したなどミスをしたことがあります。また、言葉の問題もあります。しかし、練習を重ねて徐々に慣れてきました。そして3ヶ月の実習期間を経て、ボランティア活動認定証をもらいました。これからもっと積極的に活動をやっていくつもりです。

写真は、外来棟で受診者と話していたボランティア(ライトブルーのエプロンをかけている人)です。

(M2 趙斌)

第40回(2013年11月15日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

中田:

Pacemaker trials: Software or hardware randomization?

Guy M. Gribbin, Janet M. Mccomb

PACE Vol.21 August 1998

岩本:

Factors that influence decisions by families to donate brain tissue for medical research

Therese Garrick, Nina Sundqvist, Timothy Dobbins, Liza Azizi, Clive Harper

Cell Tissue Bank (2009) 10:309-315

本日、2013年度、第5回目の公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

| 日時: | 11月6日(水)10時~12時 |

|---|---|

| 報告者: | 洪 賢秀(公共政策研究分野特任助教) |

| タイトル: | 韓国社会における「生殖補助医療」の受容過程とその諸課題 |

概要:

本報告では、「生殖補助医療」技術が韓国社会でどのように登場して受容されていったのか、その社会的背景に着目して考察する。とくに、「伝統」的な生殖観や家族構造や、民族解放後(日本の戦後)の人口政策の変遷を踏まえて、「生殖補助医療」の韓国社会での意味づけについて概観する。また、近年、韓国社会で生じた「生殖補助医療」をめぐるトラブル事例の検討を通して、今後の課題について考えたい。

第39回(2013年11月01日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

神里:

医学生物学論文の70%以上が、再現できない!

Meredith Wadman

Nature 2013年8月1日号 Vol.500(14-16)

中田:

“He knows that machine is his mortality” : old and new social and cultural patterns in the clinical trial of the AbioCor artificial heart

Renee C. Fox, Judith P. Swazey

Perspectives in Biology and Medicine Vol 47, No1 Winter 2004

趙:

中華人民共和国母嬰保健法にみる「優生優育」政策

于 麗玲、塩見佳也、加藤 穣、宍戸圭介、池澤淳子、粟屋 剛

生命倫理 VOL.23 NO.1 pp. 125-133, 2013.9

岩本:

iPS細胞のインパクトは社会にどのように受けとめられたか : 科学研究に対する科学者・報道機関・人々の注目の違い

蔦谷 匠 安藤康伸 飯田有希 井上志保里 貴舩永津子 小寺千絵 近藤菜穂 猿谷友孝 豊田丈典 中村史一 宮武広直 渡邉俊一 横山広美

科学技術コミュニケーション第9号 2011年6月発行

江:

台灣地區基因檢測態度調查與結果分析

何建志、陳李魁

法律與生命科學 第三卷第二期 Vol.3 No.2 April 2009

久しぶりの便りです。今回は夏に訪問したアイスランドでの出来事についてお話ししましょう。

アイスランドは、人口30万人の、大西洋に浮かぶ島国です。豊富な水資源と、プレートの境界上に位置することを活かした地熱エネルギーが、豊富な電力を生み出しています。首都レイキャビクは「煙が立ち込める港」という意味だそうですが、これは湯煙のことを言っているらしいという説が一般的です。地熱を利用した巨大な温泉施設にたくさんの人がつかっている広告写真をよく目にしました。

今回の訪問の目的は、「北欧生命倫理委員会」(「生命倫理に関する北欧委員会」)に参加することでした。「北欧」と言いますと、一般的には、私が滞在しているスウェーデンのほか、ノルウェー、フィンランド、そしてデンマークとアイスランドが含まれます。それぞれに個性はあるものの、お互いに地理的にも歴史的にも深い関係を有しています。冷戦下の70年代には、北欧諸国の団結・協力の基盤として北欧理事会が設置されました。それ以降、今日に至るまで、首脳間や閣僚級での定期的な政策協議の場として機能してきました。生命倫理委員会は、この協議会の部会の一つとして1988年に設置されました。

今年の委員会の検討テーマは、「国際的な視点からの代理出産」でした(写真1)。北欧は、スウェーデンをはじめ生殖補助技術に関する法的規制に早くから取り組んできました。今回、このテーマが選ばれた背景には、代理出産をめぐる現行の規制の再考、とりわけ(日本でも取り上げられるようになりましたが)インドなど海外に代理母を求める事例が増えていることが、念頭にあるようです。

議論の中で示された印象的な視点を挙げてみますと、「金銭の授受を伴うような代理出産が認められない」という価値判断が、他の国民にも適用されるようなものなのか、つまり金銭の授受は、状況によっては必ずしも代理母に不利益になるとはいえないという視点。これについて、個人の権利の保障が果たされていない環境下において、代理出産に関する金銭授受を肯定する理解は危険であるという反論。一方、こうした議論自体を回避するためにも、それぞれの国内で「愛他的な代理出産」を認めてもよいのではないかという意見。法律の禁止規定とは裏腹に、現に海外での代理出産を経て生まれた子どもの法的な地位をどう考えるべきか、行政担当者の悩みも吐露されました。各国の担当者がそれぞれの国の経験を持ち寄り、また研究者が自身のフィールドや調査を示して、将来のあり方を検討する光景が新鮮でした。

ところでアイスランドといえば、生命倫理に関心の深い人にとっては、デ・コード社の話が想起されるかもしれません(写真2)。これは、バイオバンクへの試料や情報の提供をめぐる同意のあり方についての政策論議の、実質的な起点となった出来事でした。同国出身者でハーバード大学の医学者であったカリ・ステファンソン氏が、この国の体系的な家系記録と医療情報に目をつけ、遺伝子解析研究のリソースとしてこれらを活用することを考えました。この計画に応じた同国政府は1998年、国民の医療記録、家系情報を束ねた保健医療データベース法を立案し、成立させました。このことが自身の情報に関する個人の権利を侵害するとして、国内外の有識者を巻き込む議論に発展しました。

のちに、この法律は最高裁の判決により違憲とされました。デ・コード社は経営的な苦境に陥るようになり、後にアメリカの会社に買収されました。ただ、アイスランドの一連の議論は、近隣の北欧諸国における議論を刺激し、多くの国がバイオバンクに関する法律を備えるようになりました。

(井上:ウプサラ大学にて在外研究中/スウェーデン王国)

このたび、日本生命倫理学会誌『生命倫理』に下記の拙稿が掲載されました。

神里彩子「生命科学研究における成果発表の意義とその規制の許容性についての一考察-2011~2012年H5N1型インフルエンザウイルス研究論文問題を題材として」生命倫理通巻24号、105-114頁(2013年9月)

2012年上半期、H5N1型インフルエンザウイルスがフェレット間において伝播可能であることを報告する論文2本がNature誌とScience誌に掲載されました。これら2本の論文の掲載については、アメリカ保健福祉省が研究方法の詳細について論文から削除すること等を勧告したため、科学界のみならず社会的な議論を巻き起こしました。2本の論文のうちの1本が日本人研究者チームによるものであったので、記憶されている方も多いと思います。

最終的に両論文は全文公開という形で掲載されるに至りましたが、その議論の過程を見てみると、「デュアル・ユース」「テロ対策」という面からの議論ばかりで、「生命科学研究における成果発表の意義や価値」からの検討が全くなされていないことに気がつきます。この点に疑問を感じて執筆したのが本稿です。

本稿では、まず、上記2本のH5N1型インフルエンザウイルス研究論文の発表を巡る議論を振り返りながら、そこから見えた問題点を整理しました。その上で、生命科学研究における成果発表には、「科学研究の自由」、「表現の自由」、「科学者の責務」、「生命科学研究の意義」から導き出される意義・価値が内在していることを明らかにし、そこから、その規制はこれらの意義・価値を上回る必要性がなければならないことを論じています。

生命科学研究の成果「発表」に関する規制についての議論は世界的に見ても蓄積されておらず、「どのような場合に規制が認められるのか」、「誰が・どこが規制するべきか」、「どのような規制方法が妥当か」等についての本格的な議論はなされていないように思います。荒削りではありますが、本稿を第一歩とし、今後もこの点に関する研究を進めて行きたいと思っています。

第38回(2013年10月18日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

小林:

日本の労働市場の課題と就労支援―アクティベーション政策と社会的企業

米澤 旦

社会運動 2012.8.15

趙:

我国第一部地方性优生法规诞生——甘肃省制定禁止痴呆傻人生育法规

屈维英,牛新莉

瞭望 1989年4期

从甘肃看痴呆傻人生育问题的严重性

维新

瞭望 1989年4期

Chinese region uses new law to sterilize mentally retarded

Nicholas D. Kristof

The New York Times Nov.21 1989