第45回(2014年04月18日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

小林:

『公共性』「第3章 生命の保障をめぐる公共性」

齋藤純一

岩波書店 2000年

趙:

「遺伝子配列解析検査及び技術の臨床使用についての管理強化に関する通知」

中国食品薬品監管総局弁公庁、国家衛生計生委弁公庁

岩本:

バイオテクノロジーをめぐるメディア言説の変遷―朝日新聞記事の内容分析を通じて

日比野愛子、永田素彦

科学技術社会論研究 第5号(2008)

江:

これからゲノム医療を知る―遺伝子の基本から分子標的薬,オーダーメイド医療まで

中村祐輔

羊土社 2009/06/30

次世代シークエンサー技術は、その解析速度が主に注目されていますが、この機器を研究室で制御し、適切に運用することについて、十分な議論がありません。この論文では、巨大科学をめぐる議論を参考に、次世代シークエンサーが研究環境に与える影響と、巨大化するゲノム科学について検討しました。

ゲノム解析技術の進展と課題-巨大化する医学・生命科学分野の技術

荒内貴子,井上悠輔,礒部太一,武藤香織 社会技術研究論集11: 138-148, 2014.

2014年4月より、学際情報学府修士課程1年生として

藤澤空見子さん・李 怡然さん

をお迎えしました。

どうぞよろしくお願い申し上げます!

春の暖かな陽気とともに、杉の花粉が舞い散る今日この頃、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

4月よりM2となりました岩本八束です。

先日、医科研にて行われた特別講演会「終末期における臨床ケアと研究に関する倫理的問題について」を聴講してきました。

今回の講演会は研究支援業務従事者、医療従事者のみならず、基礎医学研究者など様々な方が参加してくださりました。

講演会の内容は大変興味深く、また、はっとさせられるようなところもありました。十分に吸収できている自信はありませんが、今後の研究の糧となりました。また、今回参加なさってくださった多数の方々も、今回の講演会は非常にためになった、このような講演会を今後も開催して欲しい、と思ってくださっているそうです。

紙面の都合上全てというわけにはいかないため、その一部について拙い文章ではありますが、ご報告させていただきます。

Vollmann先生の講演は「積極的/消極的安楽死」という用語が未だに使われていることについての問題から始まりました。積極的/消極的安楽死、尊厳死などといった用語が現場ではよく用いられているのですが、実際に明確に区別がつくことは少ないうえ、そもそも何が倫理的なのかが見失われてしまうということを指摘していました。そして大事なことは患者さんにとってなにがよいのか、ということであり、用語から解き放たれた議論が必要であると述べておりました。

このお話を聴いたとき、このようなことは終末期をめぐる議論にとどまった話ではなく、より広く倫理に関する現代の研究が抱えている問題ではないか、と思うと同時に、自分自身そうなっているのかもしれない、と反省しました。

終末期の患者さんの研究参加について、研究参加がタブーとされてきたのは、以前は根治治療の研究しか行われてこなかったという背景が大きく、緩和ケアの研究もなされている今、根治治療の研究含め、どのような形で終末期の患者さんが研究に参加できるのかを考えていくことこそが重要であると述べておりました。それは例えば、同意を頂く際には十分に説明を行うことや、根治治療の研究であればいつでも緩和ケアに移れるようにしておくこと、緩和ケア目的の研究であれば個々にどのような緩和ケアが必要とされているのかを考えた研究を設計すること、などであるそうです。

そして最後に、緩和ケアと根治治療は切り離して考えるべきではなく、全人的な医療が必要であること、そして終末期の過ごし方は家族や友人、医師と共同して考えていくことが何よりも重要である、そのためには専門医のみならずかかりつけ医や医師でない医療従事者も終末期について深く考えていくべきである、と述べておりました。

研究者の卵としては、あぁその通りだな、それこそが目指すべき姿なのだろうな、と非常に感銘を受けました。しかし一市民としては、ではどうやって話し合えばいいのか、話を持ちかけるきっかけはどう作ればよいのか、といった戸惑いや疑問を持ちました。今回の講演会に参加してくださった方々も、ではより具体的にはどうすればよいのか、との感想をアンケートに記していました。

講演の内容を十分に記すことができず大変もどかしいですが、少しでも皆様に伝われば幸いです。

尚、余談ですが、私と趙さんでVollmann先生をお迎えにあがったのですが英語がほとんどできない私はVollmann先生と話すことができず、大変悔しい思いをしました。グローバルな人間になるためにも英語もしっかり勉強しよう!、と強く決意をしました。

(M2・岩本八束)

STAP細胞問題について、マスメディアの方々から多数の問合せをいただいているのですが、現時点でコメントしたい事柄がなく、全てお断りしています。

とはいえ、ここでは、まだ余り指摘されていないことを3つほど、備忘録として挙げておきたいと思います。

(1)理系論文の「背景」「目的」部分への労力/評価のバランスを見直そう

(2)科学という不確実な営みに対する、「契約」や「評価」がもたらす歪みを問い直そう

(3)「細胞を創り出す」思想や行為に特有の、研究倫理上のリスクを洗い出そう

なお、いま願うことは、理化学研究所でのSTAP細胞作製手順公開から2週間経過しましたが、いまだに再現実験を繰り返して苛立っている友人たち、どういう(不正な)行為を足し引きすればSTAP細胞ができあがるのかを実験している友人たちが、睡眠不足の日々から早く解放されることです。以下、長文。

(1)理系論文の「背景」・「目的」部分への労力/評価のバランスを見直そう

文系の研究者からみますと、生命科学(あるいは理系全般?)の研究者は、論文の「背景」・「目的」に対する思い入れが少なすぎます。この思い入れのなさの原因は、論文のインパクトが「方法」と「結果」であって、「背景」と「目的」にかける執筆労力も、論文全体からみた配点/評価も低く割り当てられているためではないでしょうか。従って、執筆者もその上長も、「背景」・「目的」におけるコピペへの垣根が極めて低く、むしろ常態化しているのではないかとも感じます。このことは、生命科学・医学の世界にやってきたときのカルチャーショックの一つでもありました。

個人研究を中心とする文系の研究者にとっては、自分のレゾン・デートル証明のためにも、論文の「背景」「目的」は、極めて重要な執筆過程になります。逆に、文系の研究者の論文は、「方法」部分の記述が全体としてpoorになりやすく、「結果」「考察」の区別をつける必要性は研究領域によっても異なるため、論文が「作品」/「エッセイ」/「論説」になりやすいリスクを秘めていることも指摘しておきます。

(2)科学という不確実な営みに対する、「契約」や「評価」がもたらす歪みを問い直そう

2005年に韓国の黄禹錫氏によるヒトクローン胚からのES細胞樹立の捏造が発覚したときには、日本の研究コミュニティは、それを「初のノーベル賞をほしがった韓国の話であって、日本は関係ない」と冷笑していました。

しかし、2007年にヒトiPS細胞が作製されるようになると、「万能な細胞を創り、利用することを目指す」研究領域では、「オール・ジャパン」での産学連携体制が進み、確実に実用化できる成果を出させなければ、研究機関としても、個人としても、大幅に評価が低下する環境が、他の研究分野に先駆けて整ってしまいました。つまり、本来、科学は、成果を確約できない不確実な営みであるにもかかわらず、この数年の間で、「成果は論文ではなく実用化」という評価軸が産まれ、「実用化に資する成果を出す」ことをスポンサーと「契約」して研究せざるを得なくなりました。

大規模予算の獲得を目の前にして、素人にわかりやすい説明責任を求められるようになると、研究責任者は、素人受けのよい研究テーマや成果説明を、そして広告代理店を調達しようとします。こうして、イノベーションを目指す営みには大規模予算がつく一方、基礎科学を目指す営みは、「科研費で細々とおやりください」という環境が完成したように思います。その両方を同じ「科学」と呼んでよいのか、はなはだ疑問です。

結果として、個々の研究者個人の営みは、実用化に向けた下請けとしてさらに分業化され、かつてない労働環境が進んでいるように思います。若手研究者の自虐的な呼称である「ピペット土方/奴隷」という言葉が出てきて久しいですが、彼らはもっと大きな構造変化のなかでの「ピペド」に転換したともいえます。

むろん、日本の生命科学は、ほぼ国の税金によって支えられており、厳しい財政難のなかでこれを差配する官僚からみれば、国民への説明責任や国民へ成果還元を重視せざるを得ないという立場も理解できます。しかし、余りにも短期間のうちに、環境が大きく転換されたことの功罪を、いま見直しておく必要があると考えます。

(3)「細胞を創り出す」思想や行為に特有の、研究倫理上のリスクを洗い出そう

まだ漠然とした、またぼんやりとした懸念ですが、「万能な細胞を創り、利用することを目指す」研究領域では、その思想や行為自体に内包される、独特の研究倫理上のリスクが存在しているのではないかと思うようになりました。

従来同定されてきた倫理的な課題としては、①受精卵を滅失させるES細胞の利用、②女性からの採卵や卵子売買、③iPS細胞から作製した生殖細胞の受精の禁止などがあります。確かにこれらを除けば、法令・指針で同定している範囲での、生命倫理上の問題はないのかもしれません。

しかし、古くは、1981年のクローンマウスの捏造事件に遡るかもしれませんが、一般的な臨床研究のデータ捏造とは異なり、「新しく万能な何かを創り出す」こと、あるいは「新しく万能な何かを創り出す科学者になること」には、独特な魔の差し方、あるいは、彼らを魅了する何か、があるように思われるからです。

ここで述べている漠然とした研究倫理上のリスクとは、

- コピペや画像処理が容易になった時代における一般論としての研究不正リスク

- (2)で述べたような、契約や評価へのプレッシャーがもたらす歪みから生じる研究不正リスク

とも異なる、新たな問題として認識しないと、この研究領域での研究不正はなくならない予感がします。まだ具体的なことは何も指摘できませんが、考え続けていきたいと思っています。

本日、2013年度、第9回目の公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

◆日時:2014年3月12日(水)10時~12時

| 報告者: | 武藤香織 |

|---|---|

| タイトル: | 「偶発的所見」の取り扱いに関わる論点と今後の課題(高坂班報告書原稿要旨) |

| 報告者: | 永井亜貴子 |

|---|---|

| タイトル: | オーダーメイド医療の実現プログラムと遺伝子検査に関する意識調査 |

概要:

遺伝情報をもとにした個別化医療の実現を目指し、2003年より実施されている「オーダーメイド医療の実現プログラム(第3期)」の概要およびその臨床情報に関する研究についてと、現在調査を実施している遺伝子検査ビジネスに関する意識調査の概要についてお話しします。

このたび2014年3月24日(月)午後6時より、東京大学医科学研究所2号館大講義室にて、特別講演会「終末期における臨床ケアと研究に関する倫理的問題について」を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。

ご講演くださるのは、臨床倫理コンサルテーションの著書もお書きになっている、ドイツ・ボッホム大学のヨッヒェン・ホルマン教授です。東大医学系研究科でのご講義に先立ち、医科研でもご講演をしてくださることとなりました。

主な対象は、医療職の方々をはじめ、この領域に関心をもつ、医学・生命科学、人文・社会科学系の大学院生・専門家などです。

年度末のご多用のところ、誠に恐れ入りますが、ぜひご参加いただきたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。

特別講演会「終末期における臨床ケアと研究に関する倫理的問題について」

概要:

元来、臨床研究や治験とは、新しい知識を生み出し、未来の患者さんや社会に貢献することを目的とする活動である。平成24年に取りまとめられた「臨床研究・治験活性化5か年計画2012アクションプラン」では、医療上必要な医薬品、医療機器を迅速に届けることが目標の一つに掲げられ、医療者自身による臨床研究や治験の実施も推奨されている。他方、終末期にある患者さんへの臨床のケアは、医療者が患者さんの命の最期のプロセスに寄り添い、その患者さんにとっての最善の利益を提供することでもある。本講演では、終末期における臨床のケアと研究に関わる倫理的問題について、ドイツより医療倫理分野で著名なホルマン教授をお招きして、とともに考える。

| 日時: | 2014年3月24日(月) 午後6時~午後7時30分(予定) |

|---|---|

| 場所: | 東京大学医科学研究所2号館 大講義室(東京都港区白金台4-6-1) 医科研へのアクセス 構内地図(*10番の建物です) |

| 講師: | ドイツ・ボッホム大学 ヨッヒェン・ホルマン教授 |

| 使用言語: | 英語・日本語(同時通訳あり) |

| 参加費: | 無料 |

| 定員: | 70名 (同時通訳設備の関係で、事前登録をお願いしております。ただし、定員に達しない場合は、当日でもご参加を受付致します。) |

| 事前登録先: | 参加ご希望の方は、1)お名前、2)ご住所、3)ご所属、4)緊急連絡先を明記の上、3月22日(土)までに

「再生医療と研究倫理教育 事務局」まで、お申込み下さい。 *悪天候の場合は、緊急連絡先にお知らせ致します。 |

| 主催: | (独)科学技術振興機構 再生医療実現拠点ネットワークプログラム 「再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究」(課題D) |

| 共催: | 日本生命倫理学会研究倫理部会 |

第44回(2014年03月07日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

神里:

The establishment of Research Ethics Consultation Services (RECS): An Emerging Research Resource

Jennifer B. McCormick, Richard R. Sharp, Abigale L. Ottenberg, Carson R. Reider, Holly A. Taylor, Benjamin S. Wilfond

Clin Transl Sci. 2013 February; 6(1): 40-44

趙:

BGI社による日本での新型出生前遺伝学的検査(NIPT)販売をめぐる問題について

岩本:

存在論的、郵便的―ジャック・デリダについて

東浩紀

新潮社 1998年10月30日

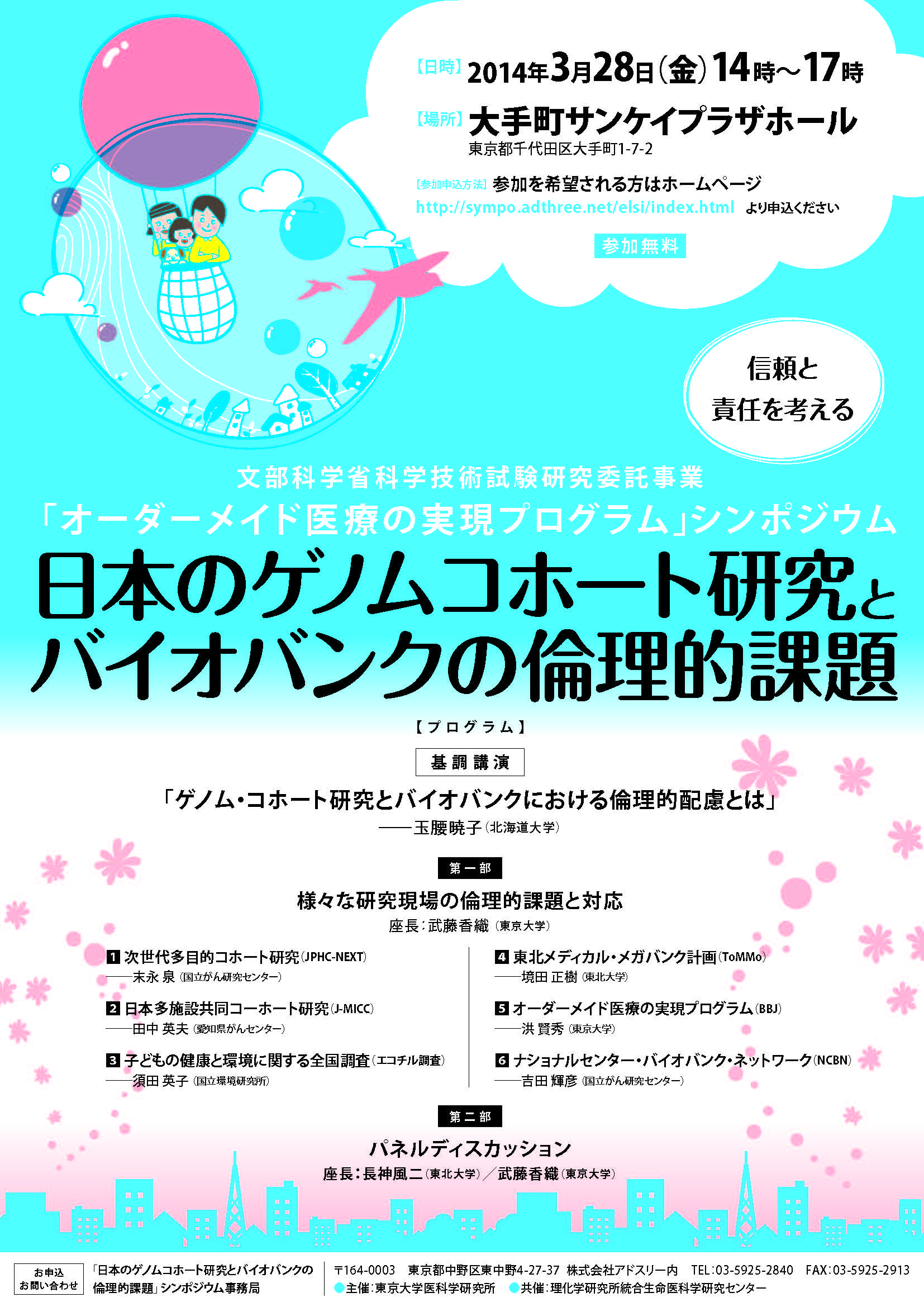

このたび、「オーダーメイド医療の実現プログラム」では、シンポジウム「日本のゲノムコホート研究とバイオバンクの倫理的課題―信頼と責任を考える」を開催することとなりました。

多施設共同のバイオバンク及びゲノムコホート研究では、長期間にわたり、多様な研究に利用されることを前提として、多数の参加者からインフォームド・コンセントを受け、試料や情報を提供して頂いています。そこで、日本を代表する6事業について、その倫理面のガバナンスや課題に着目したシンポジウムを開催し、各事業の推進において抽出された倫理的法的社会的課題とその対応状況について紹介するとともに、必要な制度設計をめぐる社会的議論を喚起したいと考えています。

年度末のお忙しい折ではございますが、多くの方々にご参加いただけますよう下記のようにご案内申し上げます。

| 日時: | 2014年3月28日(金)14時~17時 |

|---|---|

| 場所: | 大手町サンケイプラザホール(東京都千代田区大手町1-7-2) |

| 参加無料: | 定員300名 |

| 申込方法: | 本シンポジウムは事前申込をお願いしております。ウェブサイトよりお申し込みください。 |

| 主催: | 東京大学医科学研究所 |

| 共催: | 理化学研究所統合生命医科学研究センター |

| お問い合わせ: | 「日本のゲノムコホート研究とバイオバンクの倫理的課題」シンポジウム事務局 〒164-0003 東京都中野区東中野4-27-37 株式会社アドスリー内 TEL 03-5925-2840 FAX 03-5925-2913(受付時間 10:00~17:00) |

プログラム等の詳細については、こちらをご覧ください。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

先日実家から「東京は寒いと聞きました」と、もっふもふのパジャマが送られてきました。

寒さのピークは過ぎましたが、おかげさまで毎晩もっふもふです。

こんにちは、特任研究員の吉田です。

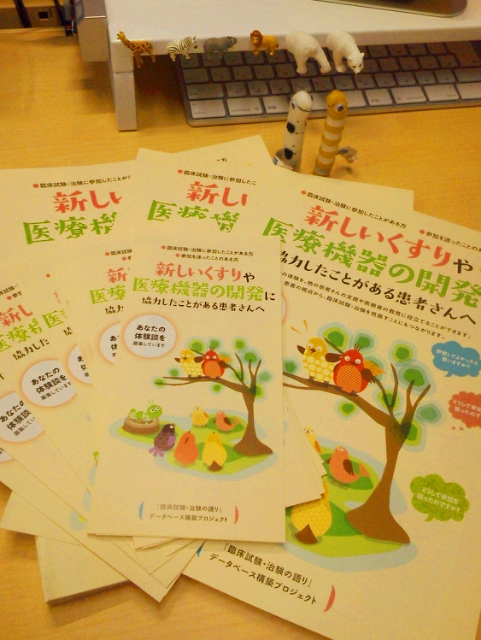

さて、お知らせしていた「臨床試験・治験の語りプロジェクト」の新しいパンフレットが出来上がりました!

よりわかりやすくするため、表紙を「新しいくすりや医療機器の開発に協力したことがある患者さんへ」と変更し、あたたかみのあるデザインとなりました。

デザイナーさんに協力していただき、たくさん打ち合わせをして、たくさん変更して…完成品を手にしたときの喜びはひとしおでした。これを持参し、病院や患者団体さんなどに協力のお願いをする旅がはじまります。みなさまのお手元に届きますように。

このパンフレットに興味があるかたは、公共政策研究分野にご連絡ください。お送りいたします。

(写真上)表紙面です。A3二つ折り版とA4三つ折り版がございます。大きなサイズは大きな字でよりわかりやすく、小さなサイズはポケットにもしのばせられます。

(写真下)中面です。どちらも記載内容はほぼ変わりません。可愛い鳥たちがこのプロジェクトの説明をしてくれています。

[文責・吉田幸恵]

ウプサラ大学での活動は全日程を終了しました。ステファン先生には最後の日まで論文についてコメントをいただき、何とか構成について及第点をもらいました。マッツ先生からはいくつかの宿題をもらいました。温かく接してくださったメンバーをはじめ、多くの方々と別れることは名残惜しいですが、今回の滞在をきっかけに次の新たな段階、新たな関係に進めるという意味では祝福するべきことだとも思っています。個人的にも、大きな病気やケガもなく帰国できることは大変な幸運です。

私の作業の関係上、公衆衛生や研究倫理、研究者のライフスタイルなどに興味が偏ってしまいますが、個人的に総評しますと、スウェーデン社会は、種々の社会問題を抱えつつも、不信感や性悪説ではなく、有形無形の政策基盤と良識によって主に支えられているように見えました。生命倫理についても、合理性と機能性を重視した政策作りが印象的ですが、国が個々人の行動に深く介入する土壌もあります。もう一つ認識したことは、日本で起きている問題は、海外の問題意識をそのまま当てはめるのではなく、日本での問題意識を大事にし、また日本なりの解決策を考えなくてはいけないという、当然と言えば当然のことでした。逆も然りで、日本の問題や解決策の本質を海外に説明することはなかなか容易な作業ではありません。

最後の昼食会で、(今さらですが)私はこのセンターが受け入れた初めての海外研究者だということを知りました。慣れないことも多くあったはずですが、常に温かく、そして公平に接していただきました。余韻に浸る余裕はなさそうですが、今回の滞在が実りあるものであったといえるよう、次にお会いするときに少しは成長した姿をお見せしたいと決心しました。最後になりましたが、ウプサラ大学CRBの愛すべきメンバーたち、滞在をサポートしてくれた支援スタッフの方々、また快く送り出してくださった所長や武藤教授はじめ職場の方々に心より御礼申し上げます。

上写真:ウプサラは欧州では有名なネコの童話の舞台です。

下写真:同じく市内にて。冬の長い夜にはろうそくの灯りが好まれています。

(井上:ウプサラ大学にて在外研究中/スウェーデン王国)

平成27年度、医科研内の研究室に所属を希望される方のための進学説明会が、4月19日(土)に開催されます。当研究室には、新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻と、大学院学際情報学府文化・人間学情報コースから受験して頂くことができます。

理系から進学される方の場合、ゲノム医療、再生医療、研究倫理・研究倫理支援に関する研究者を志す方を歓迎しますが、必ず出願前にご相談下さい。

また、文系から進学される方の場合には、もう少し研究範囲を広げて頂くことが可能ですが、やはり必ず出願前にご相談下さい。

研究室見学等、歓迎致します!

東京では2週連続の大雪でした。

みなさまのお住まいの地域はいかがでしたか?

わたしの自宅は玄関前に雪が大量に積もり、ドアが開かなくなりました。

はじめまして、特任研究員の吉田です。

この研究室でわたしは「臨床試験・治験の語りデータベースプロジェクト」のインタビューを担当しています。

このプロジェクトの詳細につきましてはこちらを御覧ください。

ある病いとともに生活している人から、その生活のなかで臨床試験・治験に参加したというたったひとつの事項について語っていただくのですが、これがなかなか難しいのです。

語り手となる参加者さんからは「病いの経験」は語ることができるものの、「臨床試験・治験に参加した経験」は何をどうやって語っていいものかわからない、といったご意見をよく聞きます。

「臨床試験・治験に参加した経験」は特に特別なものでなく、日常生活の延長線上にあるもので、それを他者に伝えることが何かに役に立つのだろうか、という疑問が起こるのです。

「そもそも何から話せばいいのか…」と悩む参加者さんが多くおられるようで、インタビュー協力者の募集にはなかなか苦戦しております。

わたしは「何を話せばいいのかわからない」という参加者さんの話にも興味を持っています。「なぜ、臨床試験・治験の経験の語りは語りにくいのか/語るに足らないと思ってしまうのか」。社会学出身のわたしとしては、この状態に大変関心をもち、「臨床試験・治験の語りの困難さ」に注目した報告を今年度2回させていただきました。

- 第13回CRCと臨床試験のあり方を考える会議in舞浜

「臨床試験参加者の語りデータベース構築の取り組み――なぜ臨床試験の語りは「困難」なのか」9月15日(土)、16日(日)@東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート(吉田、中田、別府、有田、武藤) - 第86回日本社会学会

「臨床試験の語りの「役割」と「困難」―「臨床試験参加者の語りデータベース構築」の取り組みから」10月12日(土)、13日(日)@慶應義塾大学(吉田、武藤)

このプロジェクトは、語りの分析を通じて、臨床試験・治験を取り巻く倫理的問題を明らかにし、被験者保護の質向上を目指すことを目的としていますが、お話を聞くなかでその人がどのように病いと向き合ってきたのかといった背景も見えてきます。インタビューを重ねるたびに、理屈では片付かない「どうしようもなさ」みたいなものをひしひしと感じます。その「どうしようもなさ」が垣間見える「臨床試験・治験の語り」は当初の目的以上の「臨床試験・治験周囲のリアル」が見えてくる、最先端な試みなのかも…と思っています。

まったくまとまりがなくなってしまいましたが、臨床試験・治験に参加したことがある患者さんをまだまだ募集しています(唐突!)。

是非、お話聞かせてください。進捗状況についてはまたこちらでご報告させていただきます。

[文責:吉田幸恵]

最近、満員電車に無理矢理乗り込む方法を覚えました。ドアの上の縁を持って身体をクルッと…。

こんにちは、特任研究員の吉田です。

「臨床試験・治験の語りデータベースプロジェクト」ですが、「協力する場合、自分が住んでいるところまで来てくれるんですか?それとも私が行かなければならないんですか?」と聞かれることがあります。

もちろんこちらから伺います、どこへだって!

これまで関東エリア、関西エリア、東北エリアでインタビューをおこないました。このインタビューでは協力者さんから同意を得られれば、ビデオカメラでの撮影をおこないますのでカメラや三脚等を持ってどこにだって行きます。

このインタビューはNPO法人ディペックス・ジャパンの全面協力のもとおこなわれており、様々な疾患・様々な年代・様々な居住地のかたからお話を伺いたいと思っています。

まだ北海道エリア、中・四国エリア、九州エリアの方には出会えておりません。

インドアだけど結構旅好き・乗り物好きなわたしがどこにでも行きますので、「東京からはだいぶ遠いから」と躊躇されている方も是非ご協力ください!

※写真は、治験のお話を伺うために行った盛岡にて。東北新幹線はやぶさと秋田新幹線スーパーこまちがドッキングする風景@盛岡駅、です。かっこいい!

[文責:吉田幸恵]

明日、2014年2月15日(土)開催予定の、シンポジウム「再生医療と研究倫理教育」につきましては、多数の事前登録のお申し込みを頂き、誠にありがとうございました。

関東地方は、あいにくの大雪に見舞われておりますが、本日未明には止む予定との予報を受けまして、明日は予定通り開催する予定です。ご参加を予定してくださっていた皆様におかれましては、交通機関の状況等につきご検討のうえ、どうぞご無理のないようにお越し下さい。

なお、本シンポジウムについては、今後、記録集を作成する予定です。事前登録された皆様には、ご登録のご住所にお送り致します。

また、事前登録されず、当日参加をご予定になっておられたものの、悪天候のために参加を断念された方々につきましては、ご希望に応じて、関連の記録・資料等をおわけいたします。

1)お名前、2)郵送先郵便番号、3)郵送先ご住所、4)メールアドレス、を明記の上、「再生医療と研究倫理教育事務局」

までお申込み下さい。お申し込みは、2013年3月15日までお受け致します。

(以下、行事詳細の再掲です)

シンポジウム「再生医療と研究倫理教育」

| 日時: | 2014年2月15日(土)午後2時~午後5時15分(予定) |

|---|---|

| 開場: | 午後1時 |

| 場所: | 東京大学医科学研究所講堂(1号館1階)(東京都港区白金台4-6-1) *都営三田線・営団地下鉄南北線の白金台駅2番出口へ。エレベータ出入口の右どなりにある正門より入り、徒歩5分程度です。 |

| 話題提供: | 「再生医療研究における倫理的課題の解決に関する研究事業(課題D)の取り組みについて」 東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 教授 武藤香織 |

| 講演: | 「The Ethical, Legal and Social Issues associated with Regenerative Medicine Research in the US ~Using New York and California as Examples~」 ユニオン大学院‐アイカーン・マウント・サイナイ医科大学院 生命倫理プログラム・ディレクター ショーン・フィルポット氏 |

| モデレーター: | 東京大学大学院医学系研究科 医療倫理学分野 助教 中澤栄輔 |

| 使用言語: | 英語・日本語(同時通訳あり) |

| 参加費: | 無料 |

平成23年度から受託して参りました国の事業につきまして、中間評価が実施されました。私どもが受託している2つの事業につき、中間評価の結果をご報告致します。

1.独立行政法人科学技術振興機構「再生医療の実現化ハイウェイ」課題D「再生医療の実現化に向けた研究開発における倫理上の問題に関する調査・検討・支援」

本学医学系研究科医療倫理学分野の赤林朗教授が、平成23年度の受託時より代表を務めてこられましたが、平成25年2月より私が代表代理を務めるようになり、同年8月に代表を交替致しました。本事業への関与を強め、立て直した一年でしたが、総評は「やや不十分」でした。

今後の取り組みについては、

- 「再生医療の実現化ハイウェイ」並びに「再生医療実現拠点ネットワークプログラム」傘下の各研究課題に対する倫理支援を最優先とし、インフォームド・コンセントと倫理審査に関する助言指導、およびそこから生ずる倫理的課題の研究に専念すること

- 当初の提案書に記載した、再生医療に関わる中長期的な倫理的法的社会的課題(いわゆるELSI)の研究を中止

- 「再生医療実現拠点ネットワークプログラム」PD・POとの連絡体制の強化

とのご指示がありました。

課題Dに対する詳しい評価結果は、こちらをご覧下さい。また、「再生医療実現化ハイウェイ」採択課題全体に対する中間評価の結果は、こちらをご覧下さい。

2.文部科学省科学技術試験研究委託事業「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム」

私どもは平成23年度より、全体のマネジメント部門(HQ)の一部として研究倫理支援ユニットの活動を受託しております。野田哲生プログラムリーダーのご指導のもと、HQは「A:優れている」との評価を頂いたほか、倫理グループについては、以下のコメントを頂戴しました。

オ 倫理グループの検討状況、機能の適正さ、各研究者への活用条項・貢献度等知財支援同様に、倫理審査やインフォームドコンセントに重大な問題や疑念が生じないための多くの努力がなされている。研究倫理に関する相談の場所や教育訓練の実施などいくつもの側面において具体的な支援を相当数行われていることは高く評価できる。国民的な理解を得るためにも倫理的な事項に関するより適切なサポートや指導が求められる。今後は検体の共有や多目的利用などの環境構築などにも、一層の推進を期待する。

プログラム全体の評価結果はこちらをご覧下さい。

新しいくすりや医療機器の開発(いわゆる臨床試験や治験)に協力したことがある患者さんの体験談、まだまだ募集しております。

こうした研究に患者として協力した方や、協力を断った方、途中で中止になった方の体験談を集めて「語り」のデータベースをつくり、その一部をウェブサイトに公開するとともに、よりよい臨床試験・治験実施体制を考えるという趣旨のプロジェクトです。インタビュアーは、特任研究員の吉田幸恵さんと大学院生の中田はる佳さんが担当しています。

これまでに14名の患者さんのインタビューを終了しましたが、ネタバレしないように感想を述べますと、

(1)お一人お一人の尊い生活史の前には、研究倫理の世界の理屈では折り合いがつかないことが多いなあ

(2)日常診療の上に折り重なる臨床試験や治験の立ち位置は、本当に難しいなあ

という感じでしょうか?

つまり、臨床試験・治験の性質を理解したうえで、参加を決意し、語りたいという意欲をお持ちの方と出会うのは、今のところ極めて難しいってことです。「経験者の声を聞こう!」と言い出した我々自身、なかなか出会いがなく結構な困難と向き合っていまして、そこに向き合うためにも、今年度は、以下の学会で報告して参りました。

■日本質的心理学会第10回大会

「「語り」の可能性―臨床試験・治験の語りデータベース構築の取り組み」8月30日(金)~9月1日(土)@立命館大学(吉田、中田、有田、武藤)

■第13回CRCと臨床試験のあり方を考える会議in舞浜

「臨床試験参加者の語りデータベース構築の取り組み――なぜ臨床試験の語りは「困難」なのか」9月15日(土)、16日(日)@東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート(吉田、中田、別府、有田、武藤)

■第86回日本社会学会

「臨床試験の語りの「役割」と「困難」―「臨床試験参加者の語りデータベース構築」の取り組みから」10月12日(土)、13日(日)@慶應義塾大学(吉田、武藤)

■第34回日本臨床薬理学会学術総会

「英国における臨床試験の参加動機とその課題――国際比較にむけて」12月3日(水)~5日(金)@東京国際フォーラム(中田、松井、會澤、吉田、武藤)

インタビューに協力して下さる方の目標は50名です。まだまだ募集中ですので、よろしければご参加、または周囲の方々にご紹介いただければありがたいです。詳しいご案内は、ディペックス・ジャパンのウェブサイトをご覧下さい。

この写真は、現在制作中の新しいパンフレットです。完成したら、こちらにも掲載します!

(文責:武藤香織)

*この研究は、文部科学省科学研究費助成事業基盤研究(B)「臨床試験・治験の語りデータベース構築と被験者保護の質向上に関する研究」(研究代表者・武藤香織)として実施しております。

*この研究は、特定非営利活動法人 健康と病いの語り ディペックス・ジャパンの全面的なご協力のもと、北里大学薬学部医療心理学部門の有田悦子さんたちのチームと一緒に進めています。

このたび、「ヒトゲノム解析研究にともなう倫理研修会」を開催することとなりました。

今回は、ヒトゲノムデータの公開に関わる課題と手続きを取り上げます。

年度末のご多忙な時期とは存じますが、ご都合合わせの上、ご参加いただければ大変ありがたく存じます。

【主催】

文部科学省科学技術試験研究委託事業「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム」研究倫理支援ユニット

【対象者】

研究者、倫理審査委員会委員、研究機関における研究倫理支援職、倫理審査委員会事務局の方

【日時】

平成26年2月28日(金曜)10:00~12:00

| 10:00-10:10 | 挨拶 |

|---|---|

| 10:10-10:50 | 講演1 箕輪 真理(JST バイオサイエンスデータベースセンター) 「公的データベースの目的、意義、運営方針」 |

| 10:50-11:30 | 講演2 丸 祐一(東京大学医科学研究所公共政策研究分野) 「データ利用をめぐるガイドラインの考え方」 |

| 11:30-12:00 | 質疑応答 |

【場所】

コンベンションルーム・AP品川 10階 会議室AおよびB

【申し込み方法】

メール:ご所属先、お名前、職名、連絡先電話番号、連絡先メールアドレスをご記入のうえ、

までご連絡下さい。

ファックス:申込用紙(PDFファイルが展開します)にご記入の上、FAXにてお送り下さい。

お差し支えなければ、お立場や本研修会に関連するご関心事項やご質問をお書きくだされば、運営上、大変ありがたく存じます。

【締切】

平成26年2月21日(金)

【お問い合わせ先】

文部科学省「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム研究倫理支援ユニット」

〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1

東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 公共政策研究分野

TEL 03-6409-2079 FAX 03-6409-2080

E-MAIL:

★悪天候による中止等の緊急のお知らせについては、公共政策研究分野ホームページをご覧下さい。

第43回(2014年02月07日)

本日は、以下の文献が紹介されました。

礒部:

『環境問題の科学社会学』

第2章 環境問題の科学社会学の構想

立石裕二

世界思想社 2011年

中田:

Personal experiences of taking part in clinical trials – A quantitative study

Locock L, Smith L.

Patient Education and Counseling. 84:303-309. 2011

本日、2013年度、第8回目の公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

◆日時:2月5日(水)10時~12時

報告1:

「PGxを利用した医薬品に関する制度研究-日本・台湾の比較研究を中心に-」

| 報告者: | 江 念怡(新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻 公共政策研究分野 修士課程1年) |

|---|---|

| 概要: | PGx検査は、新しい医療分野で、台湾においても、日本においても、まだ制度が確立されていないため、今後どのような制度を構築していくべきかは、重要な課題である。医療制度の異なる日本と台湾において、医薬品の市販に関する規制制度、とりわけ、PGxをめぐる規制の現状について、比較検討することで、両国における諸課題を明らかにし、PGx利用に関する規制のあり方について提言したいと考えている。 そこで修士論文で、この課題に取り組むつもりである。今日は先行研究や台湾の医療制度の背景を紹介しながら、修論の構想発表をおこないたい。 |

報告2:

「精神疾患ブレインバンク構築・運営に関する倫理的・社会的諸課題-脳提供の規定要因-」

| 報告者: | 岩本八束(新領域創成科学研究科メディカルゲノム専攻 公共政策研究分野 修士課程1年) |

|---|---|

| 概要: | 精神医学の生物学的研究ではヒト脳組織を利用した研究(死後脳研究)が欠かせない。そのため、効率的にヒト脳組織を収集・配布することを目的とした組織・団体であるブレインバンクは非常に重要であるものの、国内のブレインバンクはその役割を十分に果たしているとはいえない。一部の国内研究者がブレインバンクの課題・問題を多数指摘しているものの、こと提供者募集に関しては十分な議論がなされているとは言いがたい。 そこで、修士課程においては、海外の事例・先行研究から脳提供の規定要因を推定し、さらに日本においてその要因が脳提供にどのような影響を与えるのか明らかにするために、一般市民に対する意識調査を行う。 今回の研究経過報告は、ブレインバンクの概要に触れながら、脳提供の規定要因を中心に行う。また、作成中の調査票についても報告を行う。 |