D4の北林です。

社会人学生としての生活も4年目に突入しましたが、改めて仕事と研究の両立について、考えてみました。

私の研究テーマは、医薬品行政(特に薬の市販後に関するもの)への患者参画です。

研究の手法としては、①患者参画が先行する欧米の取組みについて文献にて調査を行い、②文献調査から抽出された課題を検討するために調査研究を実施しています。

研究のために必要な時間としては、以下のようなものが考えられますが、これに限定されるものではありません。

- 文献を読み、まとめる時間

- 調査研究の計画を立て、実行し、まとめる時間

- 研究の成果を発表する時間

- 博士論文を書き進める時間

昨年度の反省点としては、研究の日と決めた平日にも仕事を持ち込んでしまったこと、休日には息抜きモードから研究モードに切り替えるのが遅かったこと等が挙げられます。

本年度は、研究の日に仕事を持ち込まないよう、仕事の方を効率よく回せるように努力すると共に、息抜きも時間を決めて行うことで、研究のための時間を捻出したいです。併せて、研究内容によっては、短期にまとまった時間が必要なものと、長期に継続した時間が必要なものがあるため、研究内容に応じた時間の使い方についても指導教員とよく相談したいです。

本年度も周囲のサポートに感謝しながら、博士論文を完成させるために不足している情報を収集するため、引き続き文献調査等を頑張っていきたいと思います!

2022年度 第1回公共政策セミナー

本日第1回公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

◆日時: 2022年5月11日(水)13:30~16:00

| 発表者1: | 原田 香菜(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 特任研究員) |

|---|---|

| タイトル: | 英国の生殖補助医療・胚研究に関する制定法とヒト配偶子の位置づけの変遷~Yearworth判決を契機として |

要旨:

英国では、ヒトの配偶子および胚を用いた生殖補助医療の実施、研究におけるヒト配偶子・胚の取り扱いについて、Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (HFEA 2008と略称)により定められる。わが国でも2020年12月、ようやく生殖補助医療特例法が制定されたが、配偶子・胚の提供等についての行為規範、そして実施情報の保存・管理・開示等に関する仕組みは未整備である。英国HFEA 2008と制度の成り立ち、およびヒト配偶子の法的性質・その保管契約について示した近時の判例をとおして、今後、わが国で生殖補助医療・ヒト胚研究について横断的かつ連続的な法規制を設けることの適否、そして規律のあり方について検討する端緒としたい。

| 発表者2: | 亀山 純子(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 特任研究員) |

|---|---|

| タイトル: | 医療AIの研究開発・実践に伴う倫理的・法的・社会的課題に関する研究 |

要旨:

医療におけるAIブームの中核ともいえるディープラーニングを含むニューラルネットワークの基礎は、人工知能という言葉が生まれる以前に存在していた。1943年には、Waren S. McCullochとWalter J. Pittsによって人工ニューロンが発表されたが、この応用として注目を集め、期待されたのが医療分野であった。第3次AIブームが画像認識分野を中心に始まったことは有名であるが、超高速高精度で自律的に情報処理を可能とするAIは、医師の診断の高速化と精度向上を支援するツールとして期待されている。今後は、これまでの診断のみならず、予防や治療といった側面でのAI活用を推し進める研究開発もさらに規模を拡大していくものと思われる。一方で、AIによる解析においては、患者の個人情報の二次利用にあたって、必要な匿名加工に関して定めた「次世代医療基盤法」への適応も留意した上で慎重に進める必要がある。AI活用が、国民の理解と社会の受け入れを得られるような、より安全で有益なものとして進展されることを望む声も高まっている。今回、日本人市民を対象とした調査研究によって得られた成果を報告する。

◆5/20更新:当日の内容を更新し、参加登録の受付を開始しました。

当研究室主催の、2022年度活動報告会/研究室説明会を実施します(ウェブ開催)。

これまで公共政策研究分野のメンバーが、取り組んできた研究テーマや活動について、紹介させていただきます。また、大学院への進学先として、この研究室にご関心がある方への研究室説明会も兼ねています。

※大学院への進学をご検討中の方は、こちらの記事もご覧ください。

| 開催日時: | 2022年6月4日(土)13時~15時30分頃(予定) |

|---|---|

| 参加方法: | オンライン会議システム・Zoomを利用します。 |

当日の内容

- 当研究室の紹介・大学院の案内

- 研究室メンバーによる最近の活動報告(※報告テーマは仮のものであり、後日変更になる可能性があります)

- 日本における先住民族を対象としたゲノム研究のELSI面の検討 (佐藤 桃子)

- 医学研究へのヘルスケアデータの提供と利活用に関する一般市民に対する意識調査 (楠瀬 まゆみ)

- 「医療とAI(人工知能)」の倫理・法的課題をめぐる議論の現状 (井上 悠輔)

- COVID-19感染者に関する情報公表 (永井 亜貴子)

- 認知症の超早期予測・予防をめぐる倫理的課題を考える (李 怡然)

- 国際幹細胞学会(ISSCR)ガイドライン改定から学ぶこと (武藤 香織)

- 質疑応答

お申し込み方法

参加をご希望の方には事前登録をお願いしています。下記申し込みフォームより、ご登録ください。また、最後に「送信」ボタンを押さないと記入された内容が送信されませんのでご確認ください。

https://forms.gle/YDWijLcTLyAXcVcT7

※お申込み締め切り:6月1日(水)まで

お申込みいただきました方には、6/4当日までにzoom参加のためのURLをご連絡差し上げます。

※障害等を理由に特別な配慮をご希望の方は、フォームの欄にご記入ください。後日、担当者から別途ご連絡させて頂きます。

※当研究室への進学にご関心のある方は、フォーム末尾の「ご意見・ご要望」欄に、検討されている研究科名をお書き添えください。

※大学院入試を受験される方は、事前に教員との面談が必要になります。別途、研究室窓口までご連絡ください。

本件に関するお問い合わせ

東京大学医科学研究所 公共政策研究分野

活動報告会/研究室説明会 担当(渡部、河田)

Email:

このコンサートは多数のお申し込みを頂き、満席となりました。

東京大学医科学研究所公共政策研究分野は、ウクライナ出身のピアニスト、レオニド・シャポバロフさんの活動を支援し、戦禍に遭われた人々を支援するためのチャリティトーク&コンサートを開催します。

ウクライナとロシアを巡るお話と、Leo with Ris and Seikoによる演奏を通じて、戦禍に苦しむウクライナの人々に思いを馳せるひとときを持ちませんか?

入場料は、全額、在日ウクライナ大使館に寄付されます。

| 日時: | 2022年5月31日(火) 19:00開演 |

|---|---|

| 場所: | 渋谷 美竹清花さろん(JR渋谷駅東口から徒歩4分程度、11出口・13a出口から徒歩3分程度) ※感染症対策のため、消毒や不織布マスク着用のご協力をお願いします。 |

| 入場料: | 3,000円(全て在日ウクライナ大使館に寄付されます) |

| トーク: | ゲスト:鶴見太郎 東京大学教養学部 准教授 聞き手:武藤香織 東京大学医科学研究所 教授 |

| 演奏: | Leo with Ris and Seiko ピアノ:レオニド・シャポバロフ(ウクライナ出身) フルート:坂元理恵 チェロ:柚木菁子 |

| 主催: | 東京大学医科学研究所公共政策研究分野 |

| 共催: | (株)オフィスマキナ |

これまでのレオニドさんたちのコンサートに関する報道

TBS報道特集:ウクライナ人ピアニスト 音楽に乗せ、平和の祈りを・・・チャリティコンサート開催へ【報道特集】(2022年3月12日)

毎日新聞:「平和のメッセージを」 キエフ出身ピアニストら、チャリティー公演(2022年3月15日)

読売新聞:祈りにも似た調べ キエフ出身ピアニスト公演(2022年3月17日)

公共政策研究分野は、以下の2つの大学院における修士(博士前期)・博士のそれぞれについて入学・進学を受け入れています。

当研究室での指導をご検討の方には、あらかじめ面談をお願いしています。希望する方は事前にお知らせください。

また、2022年6月4日(土)午後に開催される活動報告会・教室説明会にもぜひご参加いただき、進路決定の参考にしてください。

研究室窓口メールアドレス:

1.新領域創成科学研究科

メディカル情報生命専攻 医療イノベーションコース 担当教員:武藤、井上

https://www.cbms.k.u-tokyo.ac.jp/lab/muto.html(ラボ情報)

https://www.cbms.k.u-tokyo.ac.jp/admission/schedule.html(入試)

https://www.cbms.k.u-tokyo.ac.jp/admission/info.html(入試説明会)

<A日程:メディカル情報生命専攻主催説明会>については、2022年5月7日(土)と5月28日(土)の16:00-17:30にオンライン個別ラボ訪問を受け付けます。

参加登録はこちらからどうぞ。

Zoom等によるラボ個別訪問のURL一覧と開催日程一覧は、こちらからどうぞ。

2.情報学環・学際情報学府

文化・人間情報学コース 担当教員:武藤

https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/faculty/muto_kaori(ラボ情報)

2022年5月15日(日)に学際情報学府としての入試説明会が予定されています。

2022年5月21日(土)に文化・人間情報学コースの入試説明会が予定されています。

詳細は入試情報をご覧下さい。

https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/admissions(入試)

D4の北林です。

このたび、Therapeutic Innovation & Regulatory Science誌に以下の論文が掲載されました。

Aki Kitabayashi, Yusuke Inoue

Factors that Lead to Stagnation in Direct Patient Reporting of Adverse Drug Reactions: An Opinion Survey of the General Public and Physicians in Japan

Therapeutic Innovation & Regulatory Science. 2022 Mar 27. doi: 10.1007/s43441-022-00397-x.

https://link.springer.com/article/10.1007/s43441-022-00397-x

薬を服用後には、効き目(主作用)だけでなく、好ましくない副作用が生じることがあります。こうした副作用の情報を、規制当局に報告し、薬の安全な使用のために活用する制度があります。この制度を用いて、日本でも欧米に倣い、近年、新たに患者・市民も報告ができるようになりました。しかし、その実績は日本で大きく低迷しています。

そこで、この背景を検討するべく、「市民」および市民への情報提供や行動をはたらきかける機会を持ちうる「医師」を対象として、制度に関する認知度や受け止め方を調査しました。調査の方法としては、日本全国の市民、医師を対象に質問紙調査を行い、市民845名、医師300名から回答を得ました。その結果、市民の大半は、制度の存在を認識していませんでしたが、制度に賛同する市民も多くいました。医師においては、制度の認知度は市民よりも高かったものの、制度に肯定的な医師は半数に達せず、その理由として、市民自身の副作用に対する判断や規制当局による評価への懐疑的な声が目立ちました。

本論文の執筆中に最も頭を悩ませたのは、市民及び医師共に、副作用をはじめとした医療提供の内容については「医療従事者にお任せ」という考えが根付いていそうだという点です。市民自身が動くべきこの制度を普及させるために、市民及び医師においてどのようなマインドチェンジが必要か、引き続き考えていきたいと思います。

本制度を改善していくため、今回の調査が、制度に対する市民や医師の姿勢、制度の認知度や報告のハードルの高さを解消するための規制当局の取組み、医師に限らず幅広い職種の医療従事者の関与を見直すきっかけの一つになれば幸いです。

医療におけるAIをはじめとした先端ICT技術の活用について、日本医師会の生命倫理懇談会が答申を発表しました。井上も作成・執筆に参画しました。

本答申は5つのパートより構成され、最後のパートが「まとめと提言」に当たります。ここでは「医療AI」の開発と活用にあたって留意すべき6つの提言が示されています。例えば、「人間の意思が尊重されること」「責任の所在をあいまいにしないこと」「教育と研究の推進」などです。

2022年にWHOが医療AIをめぐるガイダンスを発表するなど、改めて医療におけるAI倫理が関心を集めています。こうした海外の状況をまとめつつ、現在直面している個人情報の活用や、今後想定される臨床現場での諸問題を検討したものとなっています。特に、井上は倫理的課題の執筆を担当しました。

人間のよさ・AIの可能性、それぞれが活かされ、また引き出されるような形で、開発と普及が進むことを願います。

日本医師会・生命倫理懇談会答申「医療AIの加速度的な進展をふまえた生命倫理の問題」

https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20220309_3.pdf

日本医師会プレスリリース

https://www.med.or.jp/nichiionline/article/010536.html

本日第10回公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

◆日時:3月9日13時半~16時00分頃

| 発表者1: | 高嶋 佳代(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程) |

|---|---|

| タイトル: | 患者対象のFirst in human(FIH)試験における倫理的課題の探索-リスクベネフィットの比較衡量に関する検討- |

要旨:

治療法の臨床応用には、人を対象とした臨床試験が必要となる。とりわけ、前臨床試験後に安全性検証を主目的として人で初めて実施される、いわゆるFirst in human試験(FIH試験)には不確実性や未知のリスクへの懸念が考えられ、そのリスクベネフィットの衡量はより複雑性を増すと考えられる。FIH試験のリスクべネフィットへの倫理的側面に関しては、主に抗がん剤等のFIH試験を対象に議論が行われてきたが、研究参加者や研究者等さまざまな立場からの意見をもとにした検討は、十分になされているとは言えない。そこで本研究では、FIH試験の実施に関する多面的で総合的なリスクベネフィット衡量のあり方を検討し、今後のFIH試験の計画立案や倫理審査への一助とすることを目的として、iPS細胞を世界で初めて用いたFIH試験に焦点を当て、研究に関与した様々な立場の当事者にインタビュー調査を実施している。本報告では、主に対象とする臨床試験の背景を示した上で、インタビュー調査の進捗について報告する。

| 発表者2: | 飯田 寛(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程) |

|---|---|

| タイトル: | オーストラリアでの生命保険における遺伝学的検査結果の取扱い-変更の背景・経緯と自主規制の内容- |

要旨:

遺伝情報はその固有性、不変性、親族共有性、将来予見性などから特別な情報であるとする遺伝情報例外主義から諸外国では遺伝情報の取扱いを制限する動きがみられる。特に生命保険は注目された分野であり、遺伝学的検査結果をもとに危険選択をすることで、生命保険の加入できない、もしくは保険料が高くなることは差別であるとしてその使用を法律等で禁止する動きがある。一方で、生命保険会社の視点では、情報を入手できなければ、逆選択として保険数理に影響があるとの反論がある。諸外国が生命保険会社での遺伝学的検査結果の使用を禁止する中で、オーストラリアはこれまで加入者に遺伝学的検査結果の告知を義務付け入手していた。しかし、2019年に期限付きで一定の保険金額については遺伝学的検査結果を入手しないとする業界の自主規制を制定した。このオーストラリアの生命保険会社の遺伝学的検査結果の取扱いの変更の背景と経緯および英国のモラトリアムと比較した自主規制の内容について報告する。

第6回「患者・市民参画(PPI)研究会・みんなのラジオPPI」を、2022年3月28日(月) 18:30~20:00にオンラインで開催します。

次回は、研究助成機関の視点、希少難治性疾患の視点からPPI に迫ります。

ラジオ形式で、気軽に参加できる場となっておりますので、PPIにご関心のある方は、ふるってご参加ください。

詳細・申込については、以下のURLをご参照ください。

皆様のご参加、お待ちしております(申込〆切:3/28(月) 0:00)。

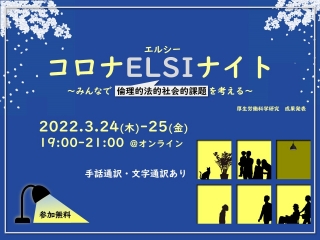

厚生労働科学研究「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の倫理的法的社会的課題(ELSI)に関する研究」(研究代表者:東京大学・武藤香織)のオンライン成果発表イベントのご案内です。

当研究班では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により生じうるELSIを、生命・公衆衛生倫理、法令・制度、デジタル技術、患者・市民参画(PPI)、偏見・差別、地域包括ケア、リスク・コミュニケーションの7つのテーマにわけて、1年半にわたり調査や研究を実施してまいりました。

このイベントでは、2夜連続で、7つのテーマごとにこれまでの活動と成果をご紹介します。

下記のイベントページをご覧いただき、お申し込みください。

多くの方のご参加をお待ちしております。

開催概要

「コロナELSIナイト~みんなで倫理的法的社会的課題を考える~」

| 日時: | 2022年3月24日(木)、25日(金)19時~21時 |

|---|---|

| 開催形式: | ウェブ会議システムzoomを使用したウェビナー(オンラインセミナー) *リアルタイムのみの開催となります。動画の事後配信はございません。 *手話通訳・文字通訳あり |

| 対象: | ご関心のある方はどなたでも歓迎 |

| 参加費: | 無料 |

| プログラム詳細 ・お申込み方法: |

イベントページよりお申込み下さい。申込期限は、各開催日の前日までとなります。 https://covid19-elsi-night.peatix.com *視覚障害などの理由で、イベントページでの申込みが難しい方は、メールでも参加を受けつけております。下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 |

| 主催: | 厚生労働省厚生労働行政推進調査事業費補助金「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の倫理的法的社会的課題(ELSI)に関する研究」(東京大学) |

本イベントに関するお問い合わせ先:

東京大学医科学研究所公共政策研究分野

Email:

第4回目の「患者・市民参画(PPI)研究会・みんなのラジオPPI」で登壇いただいた、ガテリエ・ローリンさん(国立がん研究センター)のお話をより深く聞いていただける場として、「患者・市民参画(PPI)研究会・発展編」を企画いたしました。

第4回目の研究会では、PPIの実現に向け各種ステークホルダーが一丸となって取り組んだ欧州の巨大プロジェクト"Paradigm"(パラダイム)を紹介いただきました。

発展編では、Paradigmについて、そしてParadigmで開発された評価指標の日本版を作成して日本のがん研究領域のPPIを評価し、日欧比較を目指す研究プロジェクトについて、ローリンさんにお話しいただきます。

詳細・申込については、以下のURLをご参照ください。

皆様のご参加、お待ちしております(申込〆切:3/16(水) 13:00)。

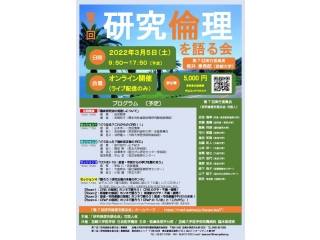

当研究室も開催に協力している、第7回研究倫理を語る会のサイトがオープンしました。

完全オンライン開催となります。ふるってご参加ください。

| 日時: | 2022年3月5日(土) 9時50分~17時50分 |

|---|---|

| 参加費: | 5,000円 |

| 申し込み可能期間: | 2022年2月2日(水)~3月5日(土) |

本日第9回公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

◆日時:2月9日13時半~16時20分頃

| 発表者1: | 楠瀬 まゆみ(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程) |

|---|---|

| タイトル: | クラウド・コンピューティングを用いたゲノム研究に関する一般市民の意識調査 |

要旨:

近年、オープンサイエンスの推進のため、データの収集、保存、解析、共有/公開というサイクルを円滑に回すことができるデータ・エコシステムの構築が求められている。ヒトゲノム研究においては、技術の向上によりゲノム解析に要する時間やコストが減少、そこで生み出されるデータは膨大で年々増加傾向にある。ある試算によると2025年までに1億から20億のヒトゲノムデータが解析される可能性があり、その保存のためだけで2~40エクサバイトのストレージ容量が必要と言われる。また国際共同研究においては、HDD、SSD、SSHD等の大容量記憶装置を用いて物理的にデータを移動させることには限界がある。そのため国際共同研究においてはクラウド・コンピューティング(以下、クラウド)を用いる場面が多くなっている。しかしゲノム研究におけるクラウド利用には、プライバシー保護の問題、国際間での異なるデータ保護法令への対応、データ・ガバナンスの問題が指摘され、ゲノム研究におけるクラウドの活用にあたっては研究参加者や一般市民の理解の重要性も指摘されている。他方日本においては、研究におけるクラウドの利活用について言及した規制した指針や法令は無く、またゲノム研究における研究参加者や一般市民のクラウドの理解や受容についての調査も見られない。そのため、2021年3月に一般市民を対象に医学研究におけるクラウドの利活用に関する意識調査を試行した。本発表では、その意識調査の結果について発表する。

| 発表者2: | 船橋 亜希子(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 特任研究員) |

|---|---|

| タイトル: | ディオバン最高裁決定を読む |

要旨:

2021年6月28日に出されたディオバン最高裁決定について報告する。裁判例においては一貫して、被告人がデータを改ざんし虚偽の図表等のデータを作成していた等の事実が認められている。それにもかかわらず、製薬企業及びその社員(当時)について一貫して無罪とされたのはなぜか。本事案における刑事責任とその判断構造について検討してこれを明らかにし、刑事責任追求の意義と限界を考える。検討にあたって必要な刑法の基礎的な部分についてもご紹介しながら、刑法的観点からでは検討し尽くせないように見える本事案について話題提供をする。

第5回目の「患者・市民参画(PPI)研究会・みんなのラジオPPI」のご案内です。

昨年度より、「患者・市民参画(PPI)研究会・みんなのラジオPPI」を企画してまいりました。

PPI研究会の特徴は、情報共有や意見交換を行ったりする場であり、また気楽に聞いていただくため、画面はなく音声のみでお届けしていることです。

第5回目は、2022年2月14日(月) 18:30~20:00にオンラインで開催します。

テーマは、「製薬企業における、創薬初期段階からのPPI/E」がテーマです。

詳細・申込については、以下のURLをご参照ください。皆様のご参加、お待ちしております(申込〆切:2/14(月) 0:00)。

http://ptix.at/kdih7p

本日第8回公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

◆日時:1月12日13時半~16時

| 発表者1: | 北林 アキ(大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻 博士後期課程) |

|---|---|

| タイトル: | 患者・市民の視点を踏まえた医薬品情報の提供を実現するための課題の検討 |

要旨:

医薬品には副作用等のリスクがあり、製造販売後も引き続き情報収集することが、医薬品の安全かつ適正な使用のために重要である。収集する情報源として、これまで主であった製薬企業や医療従事者からの情報に加え、患者から寄せられる情報の利点が注目され始め、医薬品の安全な使用のために当該情報を規制当局の意思決定に活用する取組みが世界的にも進んでいる。

しかし、我が国ではこうした取組みが諸外国に比べて大きく後れているため、その原因を探り、状況の改善策の提案に繋げるべく、本研究では、①患者・市民からの情報収集、及び②患者・市民への情報発信の2つの要素について、文献研究及び調査研究(アンケート調査)により現状を調査していく予定である。本報告においては、計画中の医療従事者を対象としたアンケート調査に先立ち実施した関係者2名へのヒアリング結果を提示すると共に、それを踏まえた今後の調査計画(案)を共有する。

| 発表者2: | 永井 亜貴子(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 特任助教) |

|---|---|

| タイトル: | がんゲノム医療の普及に向けた情報提供のあり方に関する研究 |

要旨:

2019年6月にがん組織の遺伝子を一括して網羅的に調べるがん遺伝子パネル検査の保険適用が開始され、がんゲノム医療の体制整備が進められている。がん遺伝子パネル検査を受けた患者の検査データは、患者の同意に基づき、がんゲノム情報管理センター(C-CAT)に登録され、C-CAT調査結果の作成に用いられるほか、大学・企業などが研究・開発目的に利用(二次利用)するために提供される。本報告では、今後、がんゲノム医療を適切に推進していくために必要となるがんゲノム医療に関する情報提供のあり方について検討するために、がん患者を対象として実施したフォーカス・グループ・インタビュー調査の結果について報告する。

昨年度より、「患者・市民参画(PPI)研究会・みんなのラジオPPI」を企画してまいりました。

PPI研究会の特徴は、情報共有や意見交換を行ったりする場であり、また気楽に聞いていただくため、画面はなく音声のみでお届けしていることです。

今年度も、1~3月にかけて、3回、開催いたします。

次回(1/24 18:30~20:00@オンライン)は、国際的にも模索が続いている「PPIの評価」がテーマです。

詳細・申込については、以下のURLをご参照ください。

皆様のご参加、お待ちしております(申込〆切:1/24(月) 0:00)。

http://ptix.at/Fb6YVx

本日第7回公共政策セミナーが開かれました。

内容は以下の通りです。

◆日時:12月8日13時半~16時半

| 発表者1: | 佐藤 桃子(大学院学際情報学府文化・人間情報学コース 博士後期課程) |

|---|---|

| タイトル: | 先住民族のゲノム研究における日本とカナダの比較 |

要旨:

歴史上、マイノリティや立場の弱い人々が科学研究や医学研究の名の下に搾取された事例は枚挙にいとまがないが、世界各地に居住する先住民族の人々も、同様にICの軽視やヒト資料・データの不適切な利用といった被害を被ってきた。特にゲノム研究は、バリアントをある程度共有するマイノリティのコミュニティである先住民族にとって、バイオパイラシーや結果解釈の影響など、研究参加によって不利益を被る可能性が低くない。一方近年、ゲノム研究者側からも、世界的に見てサンプルがヨーロッパ系に偏っていることから、多様な人々の研究参加を求める声が上がっている。本発表では、このような状況を踏まえ、関連した日本における状況・取り組みと、海外、特にカナダの動きを対置し、博論研究における問題意識とアプローチの足場を固めることを目指す。

| 発表者2: | 武藤 香織(東京大学医科学研究所 公共政策研究分野 教授) |

|---|---|

| タイトル: | 遺伝情報の取扱いと差別禁止について |

要旨:

遺伝情報に基づく差別(genetic discrimination)とは、「実際の、もしくは推測された遺伝的特徴に基づいて、個人やその血縁者に対し不利な取り扱いを行うこと」と定義される。ゲノム医療が本格化されるなかでも、議論が進まない遺伝情報に基づく差別防止について、最近の模索を共有する。

11月27日・28日に、第33回生命倫理学会年次大会に参加いたしました。

当初は慶應大学で開催予定だったのですがオンラインとなり、11月上旬に口頭発表のプレゼンテーション動画を提出する必要があったため、大変忙しかったのが今は良い思い出です。

口頭発表はオンデマンド配信なので、なかなか質問やフィードバックがいただけないところが寂しいですが、当日のシンポジウムやワークショップでは活発な質疑応答があり、非常に勉強になりました。

特に、私は議事録などの歴史的資料を参照することが多いので、「患者・市民が参画するアーカイブ構築と歴史的ELSI研究」と題されたワークショップでは、これまで扱ってこなかった史料のアーカイブの現状や、患者・市民の方にアーカイブに参画していただく取り組みなどについてご紹介があり、大変興味深かったです。

若手にフィーチャーしたセッションも複数あり、発表をお聞きして勇気づけられました。

一番自分の研究分野に近い学会と思っておりますので、来年度も良い報告ができるようがんばります!

(D2・佐藤)

D2の佐藤です。

このたび、日本遺伝カウンセリング学会に以下の論文が掲載されました。

佐藤桃子、神里彩子、武藤香織「出生前遺伝学的検査における用語「マススクリーニング」使用に関する言説分析」『日本遺伝カウンセリング学会誌』42:307-317, 2021

日本の出生前遺伝学的検査のガバナンスにおいて、「マススクリーニング」は一貫してやってはいけないことであり、回避すべきあり方だとされてきました。

しかし、「マススクリーニング」が具体的にどのような実施のことを指しているのかは、必ずしもはっきり定義されているわけではありません。

本研究では、1990年代に導入された「母体血清マーカー検査」と、2010年代に導入された「NIPT(非侵襲的出生前遺伝学的検査)」それぞれの実施方針を決めた会議の議事録と、方針に対する団体の意見書から、「マススクリーニング」がどのような実態を指して使われているか調査しました。

その結果、大きく分けて「すべての妊婦さんに強制される状態」という解釈と、「希望する妊婦さんが全員受けることのできる状態」という解釈の2つがあり、単に「マススクリーニング」ではどちらを指しているか判別できないことが分かりました。

この状況では議論が曖昧になってしまうため、今後は「マススクリーニング」という用語は使わず、「検査が強制かどうか」「対象者は誰か」の2点を明らかにして具体的に言い換えていくことを提案しました。

修士論文の内容を元にした論文で、先日の生命倫理学会でも追加の分析を加えて発表することができました。

今年、NIPTの方針について見直しが決まり、情報提供のあり方が議論されていく中で、その一助になれば幸いです。

助教の李です。

遺伝性乳がん卵巣がん症候群(Hereditary Breast and Ovarian Cancer: HBOC)について、日本の研究者・医療者から、最新の知見や臨床実践を発信する書籍が刊行されました。

本書にて、倫理的・法的・社会的課題(ELSI)を論じた章を執筆いたしました。

Izen Ri, Kaori Muto. (2021)

Ethical Issues: Overview in Genomic Analysis and Clinical Context.

In: Seigo Nakamura, Daisuke Aoki, Yoshio Miki. (eds.)

Hereditary Breast and Ovarian Cancer: Molecular Mechanism and Clinical Practice. Springer, Singapore. (ISBN:978-981-16-4520-4)

https://doi.org/10.1007/978-981-16-4521-1_17

ここ十数年の間に、がんゲノム診療や研究は大きく転換を迎えました。技術革新に伴い登場した新たな論点に加えて、時代を超えても通底する倫理的な原則や、患者さんや家族を支える意思決定支援のあり方について、国内外の研究蓄積を紹介しています。

前半では、遺伝学的検査、偶発的・二次的所見の取り扱い、ゲノムデータの共有に関する近年の議論、後半では、予防的切除の倫理、遺伝情報の守秘義務と結果返却、家族内におけるリスク告知といった、臨床における諸課題に関して、共同意思決定(SDM)のアプローチを紹介しつつ、まとめました。

大学院生時代から調査や検討を続けてきたテーマであり、個人的にも貴重な機会となりました。日本と海外の研究を結ぶ一助につながれば幸いです。